![]()

|

哀悼 ザ・ピーナッツ・・・・・ 森本恭正

|

ザ・ピーナッツの伊藤ユミ氏が去る5月18日に亡くなった。子供の頃から彼女たちをTVで見、その歌声に接してきた世代の一人として、心から哀悼の意を表したい。 ザ・ピーナッツの伊藤ユミ氏が去る5月18日に亡くなった。子供の頃から彼女たちをTVで見、その歌声に接してきた世代の一人として、心から哀悼の意を表したい。姉のエミ氏は4年前に亡くなられているので、これでザ・ピーナッツという女性DUOの存在は、完全に私たちの前から消えてしまった事になる。寂しさとともに様々なことを考えた。 戦後、15年とたたぬうちに、宮川 泰氏のアレンジのもと、欧米のポップス、ジャズの旋律に日本語の歌詞をつけて、彼女たちは真摯に歌った。だが、ことに日本のポップスファンというわけでもない私は、ザ・ピーナッツの歌声も実は時折TVで聴いてきに過ぎない。しかし、あのDUOの響きは今も強く耳に残っている。ただそこにはある違和感が伴っていた。 彼女たちの歌唱はよく、「素晴らしいハーモニー」などと評される。ハーモニーというのは、2つ以上の声や楽器の音が同時に響く時に生まれる。注意深く彼女たちの歌を聴いてみると、ザ・ピーナッツのDUOはユニゾン(二人が同じ音を歌う)で歌われる事の方がずっと多い。そして、もっと注意深く聴いてみると、このユニゾンのピッチが実はぴったりと合ってはいない。少しだけずれていて、そのずれがある種のモアレ現象のようなウナリをもたらしている。あたかも三味線のサワリのように、ビーンと響く感じがするのである。 似たようなことを私はいつも日本のアマチュア合唱で感じている。 NHKなどが主催して行われる小中高校のアマチュア合唱コンクールの上位入賞団体の技術レヴェルは非常に高く、音程を外すなどということは殆どない、というのが定評である。だが、本当に注意深く聴いてみると、どの団体も4部合唱の各声部のユニゾンが合っておらず、微妙に、ほんの少しずれている。だから全体の響きにシャーとしたホワイトノイズに似た雑音が混じっているように感じるのだ。 近世邦楽もまた基本的にユニゾンで奏でられる。そしてそのピッチにずれを含んでいることはよく知られた事実だ。もしかしたら私たち日本人の耳は、三味線のサワリのようにビーンと響くウナリのような、あるいは日本のアマチュア合唱に私が感じる、微妙なピッチのずれからくるノイズのついた響きを、無意識に求めているのではないだろうか。 ザ・ピーナッツが活躍した時代から半世紀が過ぎた、現代の日本のポップス音楽を聴いてみる。やはり、グループで歌う場合はAKB48などのアイドルグループに代表されるように、ユニゾンそれも前述のような、微妙なピッチのずれを含んだユニゾンが多い。そして、それを10代の若者を含む大多数の日本人が心地よいと感じて聴いている。この我々大衆の趣向は1959年ザ・ピーナッツのデビューの時からずっと・・・否、もしかしたら近世邦楽の三曲合奏の時代からずっと変わっていないのかもしれない。微細なピッチのずれを含むユニゾン。これが私たちの無意識化で形成された旋律に対する判断基準なのだろう。そして、こんなことも考える。「素晴らしいハーモニー」の集合体であるべき吹奏楽やオーケストラを、私たちは一体どんな無意識下の判断基準で聴いているのだろうかと。西洋音楽のハーモニーに対して、私たちにはそもそも、そのようなものがあるのだろうかと。ある、と強弁するならば、その基盤は何なのかと。明治5年に音楽取調掛が学校教育に西洋音楽の導入を開始して、今年でまだ137年しかたっていないというのに。 ところで、ユニゾンの中のピッチのずれは、合唱ではわかりにくいが、2人だけだとよくわかる。特に相手が一旦メロディーから離れ、戻ってきたときには。 ザ・ピーナッツのDUOで、どんな時もメロディーを歌っていたのは、引退後も沈黙を守りつつ今年亡くなった伊藤ユミ氏であった。合掌。 |

|

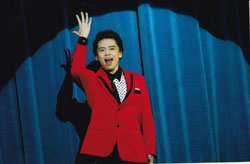

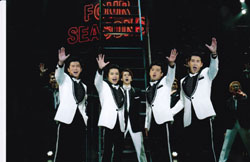

東宝「ジャージー・ボーイズ」の日本初演 ・・・・本田浩子

|

☆「ジャージー・ボーイズ」は、2005年11月6日にブロードウェイのオーガスト・ウィルソン劇場でオープン、今もロングラン中の大ヒット作。2006年のトニー賞では8部門でノミネートされ、最優秀ミュージカル作品賞、主演男優賞 (ジョン・ロイド・ヤング)、助演男優賞さらに照明・装置腫賞の4部門で受賞している。2014 年にはクリント・イーストウッドが映画化、ブロードウェイで主役のフランキーを演じたジョン・ヤングが主演、天使の歌声で、再び話題を呼んだ。 ☆「ジャージー・ボーイズ」は、2005年11月6日にブロードウェイのオーガスト・ウィルソン劇場でオープン、今もロングラン中の大ヒット作。2006年のトニー賞では8部門でノミネートされ、最優秀ミュージカル作品賞、主演男優賞 (ジョン・ロイド・ヤング)、助演男優賞さらに照明・装置腫賞の4部門で受賞している。2014 年にはクリント・イーストウッドが映画化、ブロードウェイで主役のフランキーを演じたジョン・ヤングが主演、天使の歌声で、再び話題を呼んだ。昨年6月に米国のカンパニーがやってきて、フランキー・ヴァリ(Barry Anderson)を中心に、美しいコーラスを東急シアターオーブで響かせたばかりというのに、http://www.musicpenclub.com/talk-201508.html 今年7月に日本人による日本語上演(翻訳・小田島恒志、訳詞・高橋亜子)が始まった。女声と間違われそうなファルセット(高音)で、”天使の歌声”と言われたフランキーには中川晃教、彼を中心にレッド・チームとホワイト・チームとメンバーを変えての編成に興味を引かれたし、新進気鋭の若手演出家、藤田俊太郎の演出というのも楽しみだった。レッド・チームのメンバーは、メンバーの中心であり、トラブルメーカーのトミー・デヴィートに藤岡正明、作曲に才能をみせるボブ・ゴーディオに矢崎広、ニック・マッシには吉原光夫。ホワイトは、トミーに中河内雅貴、ボブ・海宝直人、ニック・福井晶一といずれも一騎当千のメンバー、レッドかホワイトにするか迷ったが、日程の都合で7月8日レッドの日にシアター・クリエに足を運ぶ。本音を言えば、来日版を超えられるか、それとも・・・・。  ニュー・ジャージー州の貧しいイタリア移民が、貧しさのどん底から抜けるには、軍隊に入るか、マフィアになるか、スターになるか三つの選択肢しかないというトミー(藤岡正明)、彼は一方で盗みをしたりしながら、バンドを組んでいた。夢はスター、そんな彼は10代のフランキー(中川晃教)の才能を見込んでメンバーに加えるが、フランキーを加えたコーラスが輝き始めるものの、スターへの道はまだ遠い。 ニュー・ジャージー州の貧しいイタリア移民が、貧しさのどん底から抜けるには、軍隊に入るか、マフィアになるか、スターになるか三つの選択肢しかないというトミー(藤岡正明)、彼は一方で盗みをしたりしながら、バンドを組んでいた。夢はスター、そんな彼は10代のフランキー(中川晃教)の才能を見込んでメンバーに加えるが、フランキーを加えたコーラスが輝き始めるものの、スターへの道はまだ遠い。そんなある日、ボブ(矢崎広)が、フランキーの力強いファルセットの美しさに惚れ、彼に曲を書きたいとメンバーに加わる。ボブ作曲の「CRY FOR ME)」をフランキーが歌い始めると、彼の美しい歌声に励まされるように、ボブ、ニック(吉原光夫)、そしてトミーもコーラスに加わる。  このフォー・シーズンズのハーモニー誕生の瞬間は、4人の若者達の興奮と感動がしっかりと伝わってきて、心地よい。 このフォー・シーズンズのハーモニー誕生の瞬間は、4人の若者達の興奮と感動がしっかりと伝わってきて、心地よい。ボビーが加わり、4人の結束はますます固くなるが、なかなかヒット曲は出ない。辛い下積み生活が続くが、プロデューサーのボブ・クルー(太田基裕)の目に留まり、“SHERRY”、“BIG GIRLS DON'T CRY”“WALK LIKE A MAN”と、たて続きにヒットが出て、スターの座を駆け上る。 華やかにみえる4人組だが、各地の公演に忙しいフランキーの家庭は崩壊していくし、収入が多くなると、トミーはいつしかそのお金を使いこみ、金貸し業のワックスマン(戸井勝海)に膨大な借金をしていた。いくら有名になっても返せる金額ではないので、フランキーをひいきにしてくれているマフィアの親分ドゥカルロ(阿部裕)に相談する。この2人の存在感は大きく、アメリカの裏社会を体現して、舞台にしっかりアクセントを添える。  トミーが多額の借金を作ったことから、結束がほころび始め、嫌気をさしたニックは、バンドを辞めていく。マフィアの親分ドゥカルロの鶴の一声で、トニーはバンドから外され、ボブの支えを得て、ヴァリはソロで歌い続け、兄貴分のトミーの借金を返していく。紆余曲折の私生活とは裏腹に、彼らのヒット曲は人々に愛され続け、グループ活動は続いていなかったが、1990年に「ロックの殿堂」入りが決まり、4人は久々に “ザ・フォー・シーズンズ”として、華やかに舞台に登場、次々とヒット曲を披露する。 トミーが多額の借金を作ったことから、結束がほころび始め、嫌気をさしたニックは、バンドを辞めていく。マフィアの親分ドゥカルロの鶴の一声で、トニーはバンドから外され、ボブの支えを得て、ヴァリはソロで歌い続け、兄貴分のトミーの借金を返していく。紆余曲折の私生活とは裏腹に、彼らのヒット曲は人々に愛され続け、グループ活動は続いていなかったが、1990年に「ロックの殿堂」入りが決まり、4人は久々に “ザ・フォー・シーズンズ”として、華やかに舞台に登場、次々とヒット曲を披露する。若い4人の栄光と挫折を、語りと芝居で余すことなく伝えながら、次々と4人のコーラスで観客を引っ張るのは、来日版と変わりないようにもみえるが、芝居からコーラスに入る転換の速さは、小気味よい。綿引さやか、小比木まり等全員の歌、演技共に説得力があり、拍手はなりやまず、カーテンコールが繰り返された。  劇中歌われる“SHERRY”、“BIG MAN IN TOWN” 、“DAWN”、“CAN'T TAKE MY EYES OFF OF YOU”など、どこかで聞いた懐かしい曲の殆どが、ボブの作曲であり、フランキーのファルセットの美しさとメンバーのコーラスの素晴らしさに魅せられるが、ボブの作曲の才能には驚く他はない。 劇中歌われる“SHERRY”、“BIG MAN IN TOWN” 、“DAWN”、“CAN'T TAKE MY EYES OFF OF YOU”など、どこかで聞いた懐かしい曲の殆どが、ボブの作曲であり、フランキーのファルセットの美しさとメンバーのコーラスの素晴らしさに魅せられるが、ボブの作曲の才能には驚く他はない。<写真提供: 東宝演劇部> |

|

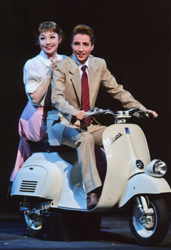

宝塚雪組の「ローマの休日」・・・・・本田悦久 (川上博)

|

☆ウィリアム・ワイラー監督、オードリー・ヘップバーンとグレゴリー・ペック共演で、アカデミー賞10部門にノミネートされ、ヘップバーンの主演女優賞を含む3部門で入賞した、あの懐かしい映画「ローマの休日」ROMAN HOLIDAY (1953年、パラマウント作品) が、宝塚歌劇団によってミュージカル化され、中日劇場 (2016年6月14日-19日)と赤坂ACTシアター (6月25日-7月10日)で上演された (筆者の観劇日は6月28日)。この後、7月30日から8月15日まで、梅田芸術劇場メインホールでも上演される。 ☆ウィリアム・ワイラー監督、オードリー・ヘップバーンとグレゴリー・ペック共演で、アカデミー賞10部門にノミネートされ、ヘップバーンの主演女優賞を含む3部門で入賞した、あの懐かしい映画「ローマの休日」ROMAN HOLIDAY (1953年、パラマウント作品) が、宝塚歌劇団によってミュージカル化され、中日劇場 (2016年6月14日-19日)と赤坂ACTシアター (6月25日-7月10日)で上演された (筆者の観劇日は6月28日)。この後、7月30日から8月15日まで、梅田芸術劇場メインホールでも上演される。脚本・作詞・演出は田渕大輔、作曲は青木朝子、手島恭子。振付は御織ゆみ乃、AYAKO。出演者は早霧せいな、咲妃みゆ、鳳翔大、沙月愛奈、朝風れい、千風カレン、透真かずき、梨花ますみ、奏乃はると、彩凪翔、星乃あんり、月城かなと、真那春人、桃花ひな、久城あす、等々雪組の皆さん。 ヨーロッパ親善旅行中の某国のアン王女 (咲妃みゆ) が、イタリアの首都ローマを訪れる。過密スケデュールで疲れ果てた王女は、医者に鎮静 剤を処方してもらうが、大使館を抜け出し、薬が効いてベンチで寝込んでしまう。そこへ通リかかったのは、アメリカの新聞記者ジョー・ブラッドレー (早霧せいな) 。彼女が王女とは知らないジョーは、彼女に家に帰るよう勧めるが応じないので、仕方なく彼女を自分のアパートに連れて帰り、ベッドで休ませ、彼自身はソファーで一夜を明かす。  翌朝出社したジョーは、アン王女が急病で記者会見は中止になったという記事と王女の写真を見て仰天する。良いスクープ写真に間違いなしと、支局長 (鳳翔大) に約束したジョ?は、街に繰り出す王女の後をつける。まずは美容院で長い髪をショートにした王女に、偶然を装って近づいたジョーは、ローマ案内を買って出る。やがて相棒のカメラマン、アーヴイング (彩凪翔) も事情を知るや、気づかれないように後を追い、シャッターを切る・・・。 翌朝出社したジョーは、アン王女が急病で記者会見は中止になったという記事と王女の写真を見て仰天する。良いスクープ写真に間違いなしと、支局長 (鳳翔大) に約束したジョ?は、街に繰り出す王女の後をつける。まずは美容院で長い髪をショートにした王女に、偶然を装って近づいたジョーは、ローマ案内を買って出る。やがて相棒のカメラマン、アーヴイング (彩凪翔) も事情を知るや、気づかれないように後を追い、シャッターを切る・・・。王女は身分を伏せて初めての自由を謳歌、ジョーは勿論記者とは内緒で、アーヴイングの彼女のヴェスパを無断拝借、二人でローマの名所を訪れる。コロッセオ、サン・ピエトロ寺院に続いて圧巻はサンタマリア教会の真実の口。嘘をついていると手首が切り落とされると聞いた王女は、緊張してしまう。そんな無邪気な王女とジョーは互いに恋心を抱く。 一方、王女の失踪に大使館では大騒ぎ、諜報員はジャズ・クラブで踊っている王女を見つけ、強引に連れ戻そうとするが、激しい抵抗にあう。異変に気付いたジョー、アーヴィングたちと王女も加わって、諜報員相手に大立ち回り、パトカーまで、出動する騒ぎになる。王女とクラブを逃げ出したジョーだが、二人とも別れの時が来たことに気付いていた。 翌日の王女の記者会見では、記者から「どの国が印象的たった?」と聞かれたら、「それぞれの国には、それぞれの良さがある」と言うべきと教えられていた王女だが、今やすっかり自立した心で、「ローマ。ローマでの思い出を忘れることはありません」と万感の思いを込めて答えるのだった。 「本当の二人、本当の物語」「当たって砕けろ、噛みついて逃げろ!」等のミュージカル・ナンバーが傑作だ。 <写真提供 (c)宝塚歌劇団> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (余談) 筆者は東宝制作の「ローマの休日」を2回観ている。最初は1998年10月16日の青山劇場。2回目は2000年4月25日の帝国劇場。音楽は斉藤由貴と大島ミチル。演出は山田和也。主演は大地真央と山口祐一郎だった。 |

|

ウィーン初演の「エリザベート」と初対面・・・・・本田悦久 (川上博)

|

☆「フライ・ロビン・フライ」等のヒット盤を出したドイツの女性トリオ、シルヴァー・コンヴェンションのレコードの仕事でおつき合いのあったミハエル・クンツェ氏から「ミュージカルを作ったので、ウィーンに来ませんか」とのテレックスを受けてちょうど1年。ウィーンの音楽家アルフレッド・ショルツ氏夫妻と、テアター・アン・デア・ウィーンに出かけ、続演中の「エリザベート」を観た。 ☆「フライ・ロビン・フライ」等のヒット盤を出したドイツの女性トリオ、シルヴァー・コンヴェンションのレコードの仕事でおつき合いのあったミハエル・クンツェ氏から「ミュージカルを作ったので、ウィーンに来ませんか」とのテレックスを受けてちょうど1年。ウィーンの音楽家アルフレッド・ショルツ氏夫妻と、テアター・アン・デア・ウィーンに出かけ、続演中の「エリザベート」を観た。 「キャッツ」や「レ・ミゼラブル」等のドイツ語の訳詞をよく書いていたクンツェは、シルヴァー・コンヴェンション時代のシルヴェスター・リーヴァイとのコンビで、アンドリュー・ロイド・ウェバー方式の全編歌で綴る、オリジナルのスペクタクル作品を書き上げたのだ。 エリザベート暗殺犯のルイジ・ルキーニは、事件から百年近く経っているというのに「動機を話せ」と夜毎、責め立てられる。「本人が望んだのだ。エリザベートはトート (死) に恋してた」と主張するルキーニ。証人としてエリザベートの時代を生きた人たちが黄泉の国から呼び出され、物語は始まる。ハイテク装置を使ったスケールの大きな作品が、いよいよドイツ語圏でも作られるようになった。リーヴァイのミュージカル・ナンバーは、スウィートなバラッドからホットなロックまで、バラエティ豊かで愉しく、「最後のダンス」「私はわたしだけのもの」等、耳に残る曲が多い。 エリザベート役のピア・ドゥーヴェスはドリス・デイの遠縁に当たるオランダ人だが、ロンドンで学び、国際スターとして活躍している。「エリザベート」の前に、アムステルダムとウィーンの「キャッツ」、アムステルダムの「レ・ミゼラブル」に出ていたのを観ている。トート役に抜擢された新進のウーヴェ・クレーガーが好評で、続投中。ルキーニ役は初演時のイーサン・フリーマンからトーマス・ボヒャートに替わっていた。(1993.11.15.記) |

|

「エリザベート」 東京2016 ・・・・本田浩子

|

☆1898年9月10日、オーストリアの皇后エリザベート が、イタリアの無政府主義者ルイジ・ルキーニに暗殺された。この悲劇の皇妃の生涯をほぼ全編を歌で綴り、ミュージカル「エリザベート」として1996年宝塚で日本初演され、2000年には東宝で男女混合版として初演されて以来、「エリザベート」は人気演目となっている。昨年、演出をはじめ、クリエイティヴ・ワークが一新されたので、今年は新版「エリザベート」の再演ということになるだろうか。ドイツ語のオリジナル脚本・作詞: ミヒャエル・クンツェ、作曲・編曲: シルヴェスター・リーヴァイ、日本語訳詞・演出: 小池修一郎。 ☆1898年9月10日、オーストリアの皇后エリザベート が、イタリアの無政府主義者ルイジ・ルキーニに暗殺された。この悲劇の皇妃の生涯をほぼ全編を歌で綴り、ミュージカル「エリザベート」として1996年宝塚で日本初演され、2000年には東宝で男女混合版として初演されて以来、「エリザベート」は人気演目となっている。昨年、演出をはじめ、クリエイティヴ・ワークが一新されたので、今年は新版「エリザベート」の再演ということになるだろうか。ドイツ語のオリジナル脚本・作詞: ミヒャエル・クンツェ、作曲・編曲: シルヴェスター・リーヴァイ、日本語訳詞・演出: 小池修一郎。昨2015年6月に帝劇で観た「エリザベート」が、ちょうど1年後に帝劇に戻って来て、6月28日から7月26日まで上演され、6月30日帝劇に向かう。  まず、舞台に登場するのは、囚人服姿のルキーニ (成河と山崎育三郎のダブル・キャスト。私の観劇日は成河)。「何故、エリザベートを殺したのか?」と闇からの声。「あれからもう100年になろうっていうのに、とっくに死んでいる俺に、毎夜同じ尋問で、もううんざり」と、ふてぶてしい態度のルキーニは、「彼女が死を望んだからだ。証人だっているさ」と、答える。この現実離れした闇の声とのやり取りに沿って、霊廟からハプスブルグ帝国時代の人々が蘇えり、観客を一気に舞台に引き込んでいく。このルキーニが殆ど全シーンに登場、進行役として、舞台狭しと歌い?踊る? まず、舞台に登場するのは、囚人服姿のルキーニ (成河と山崎育三郎のダブル・キャスト。私の観劇日は成河)。「何故、エリザベートを殺したのか?」と闇からの声。「あれからもう100年になろうっていうのに、とっくに死んでいる俺に、毎夜同じ尋問で、もううんざり」と、ふてぶてしい態度のルキーニは、「彼女が死を望んだからだ。証人だっているさ」と、答える。この現実離れした闇の声とのやり取りに沿って、霊廟からハプスブルグ帝国時代の人々が蘇えり、観客を一気に舞台に引き込んでいく。このルキーニが殆ど全シーンに登場、進行役として、舞台狭しと歌い?踊る?ウィーンでは、まだ若いオーストリアのフランツ・ヨーゼフ皇帝 (佐藤隆紀・田代万里生のダブル、観劇日は佐藤)はお飾りにすぎず、決断は全て男勝りの母、ゾフィー皇太后 (涼風真世・香寿たつきのダブル、観劇日は涼風)であった。ゾフィーは、妹のルドヴィカ公爵夫人(未来優希)とマックス公爵(大谷美智浩)の姉娘ヘレネ(原宏美)を皇妃に望んだが、フランツが選んだのは、妹の愛称シシィことエリザベート(花總まり・蘭乃はなのタブル、観劇日は花總)。フランツが初めてゾフィーに逆らったことから、悲劇が始まり、ゾフィーはエリザベートを理想的な皇妃にしようと、朝早く叩き起こし、規律攻めでしごいていく。バイエルンで自由気ままに育ったエリザベートにとって、唯一の頼りのフランツだが、その彼は皇太后の言いなりで、二人の第一子、第二子ともにゾフィーに取り上げられてしまう。  話を少し前に戻すと、娘時代のシシィはお転婆で、高い木に登り、落下して生死をさまよい、黄泉の帝王トート(井上芳雄・城田優、観劇日は井上)が現れる。トートはエリザベートに惚れ、「その瞳が胸を焦がし眼差しが突き刺さる」と、エリザベートへの禁断の思いを激しく歌う。このトートが折々に現れては、エリザベートに「最後のダンスは俺のもの」と歌いエリザベートに迫る。不器用だが、美しいエリザベートを愛し続けるフランツと、トートの刺激的な愛の狭間で、エリザベートは自由を求めながら、死はいつも彼女と隣り合わせだったが、誰よりも誇り高く、「おとなしいお妃なんていやよ」と誰の物でもない、私は私と声高らかに歌う。 話を少し前に戻すと、娘時代のシシィはお転婆で、高い木に登り、落下して生死をさまよい、黄泉の帝王トート(井上芳雄・城田優、観劇日は井上)が現れる。トートはエリザベートに惚れ、「その瞳が胸を焦がし眼差しが突き刺さる」と、エリザベートへの禁断の思いを激しく歌う。このトートが折々に現れては、エリザベートに「最後のダンスは俺のもの」と歌いエリザベートに迫る。不器用だが、美しいエリザベートを愛し続けるフランツと、トートの刺激的な愛の狭間で、エリザベートは自由を求めながら、死はいつも彼女と隣り合わせだったが、誰よりも誇り高く、「おとなしいお妃なんていやよ」と誰の物でもない、私は私と声高らかに歌う。三人目に待望の男子、ルルドル皇太子が生まれるが、またもやゾフィーに取り上げられ、ゾフィーの管理下で強い軍人になるべく、厳しく育てられていく。 幼いルドルフ皇太子 (この日は大内天だったが、池田優斗、加藤憲史郎らのトリプル・キャスト) が、ママに会いたい、「ママは何処なの?」と歌うと、トートが現れ「僕はいつもそばにいる」と歌い、慰める。皇太子の不幸を暗示する印象的なシーン。  ハンガリーに美しいエリザベートを連れていって、ハンガリーを治めていきたいと願う皇帝は、「僕のそばにいて、助けて欲しい」と歌う。「それなら、皇太后から子供を取り戻して下さい。私をとるか、母上をとるか二つに一つの道しかありません」と、エリザべートの最後通告。こうして子供たちを取り戻したエリザベートは、フランツとハンガリーに行き、ハプスブルグ家を倒そうという反逆分子をとにかく抑えるのに成功。1867年オーストリア=ハンガリー帝国が成立、フランツは国王、エリザベートは王妃となる。 ハンガリーに美しいエリザベートを連れていって、ハンガリーを治めていきたいと願う皇帝は、「僕のそばにいて、助けて欲しい」と歌う。「それなら、皇太后から子供を取り戻して下さい。私をとるか、母上をとるか二つに一つの道しかありません」と、エリザべートの最後通告。こうして子供たちを取り戻したエリザベートは、フランツとハンガリーに行き、ハプスブルグ家を倒そうという反逆分子をとにかく抑えるのに成功。1867年オーストリア=ハンガリー帝国が成立、フランツは国王、エリザベートは王妃となる。一方、皇太后は側近たちと相談して、フランツをエリザベートから遠ざけようと、美しい娼婦を選ぶ。これまでの宮廷シーンとはうって変わった「マダム・ヴォルフ」の館で、娼婦をとりしきるマダム・ヴォルフ(未来優希)の歌う「マダム・ヴォルフのコレクション」は圧巻。 夫の裏切りを知ったエリザベートは、フランツを決して許そうとせず、ウィーン宮廷を離れて、放浪の旅に出る。イギリス、ハンガリー、ルーマニア、ギリシャと10数年以上の旅が続く。その間に成人したルドルフ皇太子(京本大我・古川雄大のダブル、観劇日は京本)はハンガリーの独立を支持し、父王フランツと決裂、頼りの母、エリザベートにも理解してもらえないまま、トートに抱かれ、自死を選ぶ。 息子を失ったエリザベートは、夫の慰めも受け入れず、再び旅を続け、遂にスイスで、1898年9月10日ルイジ・ルキーニの凶刃に倒れる。16歳で皇后になったエリザベートは、詩人ハイネに憧れ、異郷の地での死を望んでいた通りの幕引きともいえるのか・・・「最後のダンスは俺のもの」と待ち焦がれたトートの勝利ともいえる。 主要キャストが全てダブルなので、組み合わせが何種類もあり、どの日にするか迷ったが、昨年、山崎育三郎のルキーニを楽しんだので、今回は成河を選び、その結果、涼風・皇太后の存在感に圧倒された。まだ16歳という幼い少女を、しごき抜く厳しさの中に、ハプスブルグ家を守り抜きたいという熱い思いがあふれ出ていて、憎らしいだけの存在に見えないのは、演出の冴えと演者の見事さといえよう。佐藤隆紀フランツは、堅苦しく育てられた気質が、エリザベートに対してだけは、素直に自分をさらけ出す。エリザベートに拒絶されても、人生の最期は寄り添いたいと願う歌「夜のボート」が切なく劇場に響く。 井上・トートはほぼ全シーンに登場、黄泉の帝王らしい演技と歌声で、観客を否応なく引っ張るが、彼に寄り添うトート・ダンサーズたちの存在も見逃せない。1996年宝塚初演版でエリザベートを演じ、昨年久しぶりにエリザベートを演じて、話題をさらった花總が、今年も美貌の皇妃を演じ切り、観客を魅了した。セリフは殆ど歌で繋がっていて、二村周作の美術、生澤美子の衣装が、出演者全員の見事な演技と歌声によって、魔法のように生き生きと冴えわたった一夜だった。 <写真提供: 東宝演劇部> |