![]()

|

追悼グレッグ・レイク

プログレッシブロックメジャー化の推進力・・・・大橋伸太郎 |

1972年7月22日、15歳の高校生だった筆者は東京ドームになる前の後楽園球場の一階外野席にいた。この日のコンサートのオープニングアクトがアンディ・フレーザー、ポール・コゾフ抜きのフリー、続いてメインアクトEL&Pの演奏の始まるはずがいつまで経ってもステージに現れず、キース・エマーソンのVCS3が鳴り響いたのが予定時刻を数時間も過ぎた夜八時。開演が遅れたいきさつはよく知られているのでここでは書かない。 1972年7月22日、15歳の高校生だった筆者は東京ドームになる前の後楽園球場の一階外野席にいた。この日のコンサートのオープニングアクトがアンディ・フレーザー、ポール・コゾフ抜きのフリー、続いてメインアクトEL&Pの演奏の始まるはずがいつまで経ってもステージに現れず、キース・エマーソンのVCS3が鳴り響いたのが予定時刻を数時間も過ぎた夜八時。開演が遅れたいきさつはよく知られているのでここでは書かない。「ホウダウン」に続いて大曲「タルカス」が始まり、「バトルフィールズ」の最後のヴァースを歌い終わると予想もしなかった出来事が起きた。“Confusion Will Be My Epitaph…”ほとんど薮から棒にグレッグ・レイクが「エピタフ」の一節を歌ったのだ。 この日後楽園球場に詰めかけた殆どが「展覧会の絵」目当てのロックファンだった。今ではプログレを代表する一大名曲「エピタフ」も当時はそれほど知られていなかった。だから別段拍手や歓声も起きなかった。二年後に発売のアメリカツアーのライブアルバム「レディース・アンド・ジェントルメン」でも同様に「エピタフ」の一節を挟んでいるので決してハプニングではなかったのだが、筆者はこの瞬間驚き、深く感動した。 「クリムゾン・キングの宮殿」のレコーディングにあたってのグレッグ・レイクのこの曲への入魂ぶりは今ではよく知られる所だ。彼本人も自身が残した「絶唱」に自信があったのだろう。 EL&Pが世界的なビッグネームになり多分ギャラも上がり再来日を果たすことなく1978年にいったん解散、グレッグ・レイクの歌と演奏を聴いた二度目が1992年再結成を果たした直後だった。この時の演奏は渋谷公会堂だったと記憶している。ビューティフルなテナーヴォイスは健在だが「ストーン・オブ・イヤーズ」(「タルカス」の一曲)で高い音が出ず、ワンオクターブ下げて歌っていたのが印象的だった。 キング・クリムゾンとエマーソン・レイク&パーマーのベーシストでボーカリスト、グレッグ・レイクが2016年12月7日に癌で逝去した。享年69歳だった。 グレッグ・レイクは1948年にイングランドのドーゼット州に生まれた。12歳から音楽教師ドン・ストライクの下でギターの本格的な練習を始めるが、生徒仲間の一人が一歳年長のロバート・フリップだった。二人はずっと友人だったがその後しばらくは別々の音楽の道を辿る。再会は1969年、フリップがキング・クリムゾンを結成するにあたり最後に加わったのがグレッグ・レイクだった。 キング・クリムゾンの前身ジャイルズ・ジャイルズ&フリップがデッカに録音したデビュー作“Cheerful Insanity of Giles,Giles&Flipp”は、イギリスのパブで演奏されそうな歌入りショー仕立ての軽音楽だ。後年になって日の目を見たGG&Fが次回作用に残した録音“Metaphormosis”ではイアン・マクドナルドが加入しロック、フォーク色が強くなっているが、やはり「風変わりな音楽」のまま。それがジグソーパズルの中央のワンピースが最後に嵌まったように、グレッグ・レイク(と作詞家ピート・シンフィールド)が加入すると、壮大かつ革新的音楽絵巻「クリムゾン・キングの宮殿」へ劇的な変貌を遂げる。レイクがもたらしたものがいかに大きかったか分かろうというものだ。 クリムゾンでのパートナー、ロバート・フリップは卓越したギタリストだがプロデューサータイプの音楽家だ。次なるパートナー、キース・エマーソンは腕利きのピアニスト、キーボーディストで作編曲者だ。二人に共通するのは、本質的にロックンロールのミュージシャンでないことだ。 クリムゾン、EL&Pはプログレをメジャーにしたが、グレッグ・レイクの骨太なロックフィーリングと歌心抜きにそれは果たせなかった。クリムゾンはGG&F、EL&Pはナイスの音楽の延長線上に止まったろう。彼のシャウトと8/16音符で細かく符割りしていく積極果敢なベースランニングによって二つのバンドはプログレッシブ「ロック」の何たるかを表現し、1970年代プログレ興隆のエンジン(推進力)になった。 彼の残した録音で筆者が好きなのは、「クリムゾン・キングの宮殿」や「展覧会の絵」といった大曲より「フロム・ザ・ビギニング」や「スティル・ユー・ターニング・オン」といったアコギを弾いて歌うバラードだ。自作曲だけに声質のよさが存分に発揮されメランコリックでブルージー、いい意味で泥臭くキャッチーな大衆センスがある。これもロバート・フリップやキース・エマーソンに決定的に欠けているものだ。 グレッグ・レイクの霜降りステーキのようなしなやかで肉厚な美声がもう二度と生で聴けないのは悲しいが彼の音楽の偉業は不滅だ。 グレッグ・レイクさん、あなたの墓碑銘(エピタフ)は決して“Confusion”ではなく、“The Best Singer and Honor of Progressive Rock”(プログレ最高の歌手にして恩人)こそふさわしい。 |

|

AI(人工知能)と音楽 1・・・・森本恭正

|

| 2016年秋、ヤマハの開発したAI機能搭載の自動グランドピアノとベルリンフィルのアンサンブルによるシューベルトピアノ五重奏の演奏が藝大奏楽堂で公開演奏された。既に日本では、10年ほど前からピアノのフィンガリングタッチを損なうことなく、完全な消音機能が付加されたピアノが開発されている。ピアノのハンマーは弦を打つことを妨げられ、かわりに内部に付けられたセンサーが全てのキーの打鍵された強さやスピードを検知して、それに対応する音が電気的に合成されヘッドフォーンから出る。 今回のヤマハのシステムは、そこにAI機能が付加された。 このAI機能とは、録音が残っている過去の巨匠の演奏を細部に渡るまで丸ごとAI(人工知能)に学習させ、自動ピアノによって再現させるものである。今回の公開演奏ではリヒテルの演奏データが使われ、生のベルリンフィルシャルーンアンサンブルと「共演」した。他の共演者と合奏のタイミングを合わせる為、AIは共演者の微妙な体の動きも感知して、そこに自らの「演奏」を合わせてゆく能力も持っているという。 だが、この共演の録画を何度視聴しても、そこにリヒテルがいるようには感じることができなかった。 考えられる理由はいくつかある。 第一に入力されたリヒテルの録音情報の問題である。一流の演奏者は倍音や反響音にはじまる演奏中に鳴る全ての音を瞬時に総合的に聴き、演奏に反映させている。だが、それら演奏者が聴いている音は聴衆に届く音と少し違う。実は演奏家は生涯自らの演奏を聴くことができないのだ。演奏しながら同時に客席にいることはできないからである。スタジオ録音の場合でも同様だ。演奏した音をのみ調整室で聴きながら録音することは不可能だからだ。商業的にLPやCDなどとして製作された録音は、あたかもコンサートホールの聴衆に聴こえるかのように録音され、様々に調整されて製品化されている。つまり演奏者本人が楽器の演奏をしているその場で聴いている音と同一ではないのである。そのような録音情報から打鍵の強度や速度を割り出して自動演奏させても、実際にリヒテルが演奏中に彼の脳が聴いた音から導かれた演奏とは、有意な隔たりが生じるだろう。録音ではフォルテに聴こえる音でも、実際の彼の打鍵はメゾピアノくらいの強さでしかなかった場合もあり得るだろう。それに彼が一体どのような指使いをしたかまではわからない。リヒテルの手のそれぞれの指が持つ微妙な差異までの情報は、過去の録音から割り出せてはいない。ペダル操作にしても同様である。どのような調律をし、どのピアノを実際使ったのか。リヒテルが出現するまでに準備すべき情報は膨大だ。 第二に、打鍵する上での微妙なニュアンスがどれだけ自動ピアノの自動特性機能に反映されうるかという問題がある。ピアノという平均律に調弦された鍵盤楽器は、演奏中に微妙な音程を調整することが不可能である。長三和音の第三音を少し低めにとるというような、弦楽器では普通にやられていることができない。だが、鋭い和声感覚を持った一流の演奏家は、音程の替わりに音色や音量や音の立ち上がりなどを無意識に変化させることで長三和音の柔和な響きを演出している。それらは、しばしば掴んだ和音のなかの一本の指だけで対応されているのだ。こうした繊細な機能を持つまでに、自動ピアノのメカニズムは未だ至っていない。 しかし、以上のようなAIに纏わる技術的な問題は、恐らく将来全て解決されるように思う。その先のことをすこし考えてみたい。 20XX年XX月XX日アマチュアヴァイオリン奏者のX氏は、amazonでリヒテルをネット購入。早速自宅のアップライトピアノについているAI装置に入力。ブラームスのヴァイオリンソナタ第一番を指定。X氏の弾くどのようなテンポにも確実にリヒテルは合わせてくれる。X氏はご満悦である。このシステムの開発者は、その究極の目的として、「(録音が残されている限り)どんな時代のどんな巨匠ともいつでもどこでも望む時に一緒に演奏する機会を提供すること」という。 だが、本物のリヒテルが、アマチュア奏者のX氏の弾くヴァイオリンのテンポに合わせて演奏するというようなことがあり得るだろうか?それはリヒテルの音がするピアノであって、リヒテルの演奏とは違う。演奏とは思想の基盤なしに技術のみでは成立しえないからだ。しかし、技術の進歩は目覚ましい。もし仮に、将来リヒテルの脳をそっくりそのまま全てAIに学習させることができたとしたらどうだろう。確かに、ヤマハの開発者のいうような状況つまり「いつでもどこでも望む時に一緒に演奏する機会を提供すること」は達成できるかもしれない。しかし、そのときAIに移植されたリヒテルの脳はこう言うに違いない。 「君とは演奏できない」 |

|

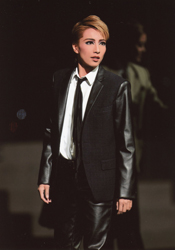

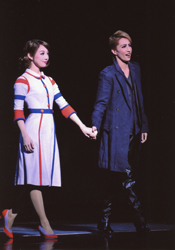

宝塚雪組の「私立探偵ケイレブ・ハント」東京公演・・・・本田悦久 (川上博)

|

☆正塚晴彦、作・演出のミュージカルが、東京宝塚劇場で11月25日から12月25日まで上演された。(筆者の観劇日は11月30日) ☆正塚晴彦、作・演出のミュージカルが、東京宝塚劇場で11月25日から12月25日まで上演された。(筆者の観劇日は11月30日)来年 (2017年) 7月の退団を発表した雪組男役トップの早霧せいなと娘役トップの咲妃みゆが主演するオリジナル・ミュージカル。 20世紀半ば頃のロサンジェルスを舞台に、探偵事務所長のケイレブ・ハント (早霧せいな) は、共同経営者のジム・クリード (望海風斗)とカズノ・ハマー (彩風咲奈)と共に、ハリウッドのハイソの人たちの面倒を見ながら多忙な生活を送っている。 探偵事務所の営業成績は充分だった。 ケイレブの恋人イヴォンヌ (咲妃みゆ) は、スタイリストとして働いており、お互いの生活を尊重し合って、結婚までは辿りつかない。  ある時、ケイレブは、会社側とのトラブルで依頼を受けていた映画監督 (奏乃はると) の撮影現場を訪ねると、エキストラの女優が急死するという事件に出会う。事務所に戻ったケイレブの所に、「行方不明の娘を探してほしい」とメキシコ人の夫婦 (鳳翔大、梨花ますみ) が訪ねて来るが、彼らもまた事故死してしまう。ケイレブ達が追うマックスファクターズ・プロの社長マクシミリアン (月城かなと) とは何者か。ケイレブはホレイショー刑事 (彩凪翔)、友人ナイジェル (香綾しずる) たち探偵仲間と今日も事件解決に挑戦する・・・。 ある時、ケイレブは、会社側とのトラブルで依頼を受けていた映画監督 (奏乃はると) の撮影現場を訪ねると、エキストラの女優が急死するという事件に出会う。事務所に戻ったケイレブの所に、「行方不明の娘を探してほしい」とメキシコ人の夫婦 (鳳翔大、梨花ますみ) が訪ねて来るが、彼らもまた事故死してしまう。ケイレブ達が追うマックスファクターズ・プロの社長マクシミリアン (月城かなと) とは何者か。ケイレブはホレイショー刑事 (彩凪翔)、友人ナイジェル (香綾しずる) たち探偵仲間と今日も事件解決に挑戦する・・・。正塚晴彦作詞、高橋城作曲の「探偵の矜持〜ケイレブのテーマ〜」、正塚晴彦作詞、玉麻尚一作曲の「シティ・ラプソディ」他のミュージカル・ナンバーも心に残る。  第2部のショウは、稲葉太地作詞、高橋恵作曲の「Greatest HITS!」。稲葉太地作詞、ベートーヴェンの交響曲 “運命” を太田健が編曲した「This Is the World」、稲葉太地作詞、高橋城作曲の「歌 世界を繋ぐ虹の架け橋」等、オリジナル曲に、クラシック名曲のアダプテーション等、楽しい曲が続く。もうすぐクリスマス。早霧せいながサンタクロースになって現れたのも愉快だった。 第2部のショウは、稲葉太地作詞、高橋恵作曲の「Greatest HITS!」。稲葉太地作詞、ベートーヴェンの交響曲 “運命” を太田健が編曲した「This Is the World」、稲葉太地作詞、高橋城作曲の「歌 世界を繋ぐ虹の架け橋」等、オリジナル曲に、クラシック名曲のアダプテーション等、楽しい曲が続く。もうすぐクリスマス。早霧せいながサンタクロースになって現れたのも愉快だった。<写真提供 (c)宝塚歌劇団> |

|

中国一番乗り・・・・本田悦久 (川上博)

|

☆日中国交正常化して、日本のレコード業界からビクターが一番乗りしようということになり、渡辺三郎氏 (社長)、大島正義氏 (企画室)、筆者 (洋楽部・国際部)、それに通訳をお願いした川村庸夫氏の4人で出かけることになった。川村氏は五同産業という貿易会社の会長で、日中国交回復以前から中国貿易をされていた方だった。 ☆日中国交正常化して、日本のレコード業界からビクターが一番乗りしようということになり、渡辺三郎氏 (社長)、大島正義氏 (企画室)、筆者 (洋楽部・国際部)、それに通訳をお願いした川村庸夫氏の4人で出かけることになった。川村氏は五同産業という貿易会社の会長で、日中国交回復以前から中国貿易をされていた方だった。1978年8月11日10時25分、JAL 783便で成田空港を出発。通常、海外出張の場合、旅行代理店が、滞在ホテルのリスト等を作ってくれるので、留守宅に置けるのだが、中国の場合は様子が違った。北京の空港に着くと、出迎えてくれたのは中国国営旅行社の人。入国カードの職業欄には “文化・技術使節団” とあり、「皆さんの宿舎は 北京飯店 (一泊日本円換算の¥12,000 の最高級ホテルで、民族飯店その他のホテルは ¥3,000 位) ですと伝えられ、中国唱片社 (中国国営レコード社) の人にバトン・タッチされた。 翌日12日の昼は、中国唱片社が我々の歓迎昼食会を鴨料理専門店で開いてくれた。彼らは茅台酒 (マオタイシュ) で乾杯 (カンペイ) する。筆者はイケる方なのでいいが、ビクター・グルーブには呑めない人もいる。呑んだふりなどしていると、「カンペイだ、カンペイだ」とせかされる。乾杯は文字通り「杯を乾す」で、呑んだふりやナメる程度の日本式は通用しなかった。 午後は唱片社の人たちの案内で、人民日報社や中央放送局を訪問したり、デパートのレコード売り場を覗いたりした。  この日は、日中平和友好条約調印の日で、日本から園田直外相が見えて、中国の華国鋒主席と会見される。13日の人民日報紙の1面トップにはこのニュース、そして左下の方に「日本勝利唱片公司の代表が来訪」の記事が載っていた。 この日は、日中平和友好条約調印の日で、日本から園田直外相が見えて、中国の華国鋒主席と会見される。13日の人民日報紙の1面トップにはこのニュース、そして左下の方に「日本勝利唱片公司の代表が来訪」の記事が載っていた。北京滞在中に、朝鮮人民共和国国立交響楽団の演奏会があり、招待された。中山公演内の野外劇場で、京劇も観せてもらった。 歩きながら、町の風景を観察するのも面白い。濃紺か濃緑の人民服の女性が、ズボンからスカートに変わりつつあった。通行人の写真を撮っていた女性カメラマンが、我々のカメラを見て「写真の撮り方、指導して下さい」と云われたのには面食らった。 15日の午後に、唱片社の若い人たち5人を招いて、麦酒 (ビール)を呑みながら雑談をした。その時、青年の一人が「日本語の“ひらがな”“カタカナ”を研究しています」と云った。「そうですか! 中国で“ひらがな、カタカナ”を使ってもらえば、日本が漢字を使わせて頂いている答礼になる」「いえ、中国では使えません。日本語の研究をしているのです。」かつて周恩来先生が言いました「日本に漢字を伝えたために、えらい迷惑をかけた」と。「それはどういうことですか?」「日本が漢字を使わなかったら、利口な日本人のことだ、アルファベットを使っただろう。そうしたら、日本の近代化はもっと早かったに違いない」!!!??? (帰国後、この話を産経新聞に投稿したら、同紙に掲載された) 帰国が迫った頃、中国側から「何かご希望はありませんか?」と云われたので、「故宮博物館を観たいのですが、行列が凄くて・・・」これは直ぐに実現した。「他に何か?」「地下鉄に乗りたいのですが・・・」乗せて頂いた車両は、まるで美術館のように飾られて、他に乗客は無く、我々の為に3駅特別運行だった。 (1978.08.17.記) |

|

2回目の訪中・・・・本田悦久 (川上博)

|

| ☆あれから2年後の1980年10月20日、筆者が単身北京を訪問した。 ステレオ録音技術指導、中国中央民族楽団のレコードの日本発売などを通じて、中国唱片社との交流を深めていたが、この度、中国唱片社の趙副社長との間で5年間の契約がまとまった。「中国唱片社が制作するレコードの日本での製造販売はビクターが独占する。中国側は日本市場に焦点を当てた作品を制作する」といった内容だった。 入国カードの職業欄には “日本商人” とあり、「宿舎は民族飯店で、一泊 ¥12,000です」という。 「北京飯店以外は、一泊 ¥3,000 だったではないですか」 「皆で会議して決めました」 「そうですか。では、もう一度会議して、一泊 ¥3,000 に戻して下さい!」ということで、決着がついた。 (1980.10. 20. 記) |