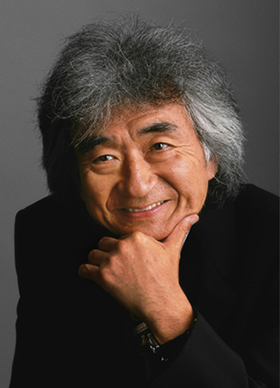

「小澤征爾追悼」

マエストロの逝去を悼み、当会に所属する会員がクラシック、ポピュラー、オーディオのジャンルを越えて追悼の文を寄せました。

「1995年フィレンツェ5月音楽祭、「世界のオザワ」と一緒に飲んだ思い出」

池田卓夫(音楽評論家、一般社団法人ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事)

世界を制覇した今のところ唯一の日本人指揮者、小澤征爾さんが亡くなった。2006年、71歳で帯状疱疹を発症して以降は食道がん、椎間板ヘルニア、大動脈弁狭窄症…と病に見舞われ、次第に「1曲だけ」「1楽章だけ」と指揮できる時間が減った。ご本人やファンはもちろん、アンチの聴き手にも老巨匠の音楽に触れる機会が永遠に奪われた。

輝かしい名声に包まれた時期も自身を「西洋音楽のモルモット」ととらえ、「最後は『東から見た太陽も美しかった』と言われたい」と漏らし続けた。「世界のオザワ」の闘いは実のところ、激しい孤独とともにあったような気がする。

1995年6月24&27日、小澤さんはほぼ四半世紀ぶりにフィレンツェに現れ、フィレンツェ5月音楽祭(マッジョ・ムジカーレ・フィオレンティーノ)劇場管弦楽団&合唱団とマーラーの「交響曲第2番《復活》」を演奏した。27日の開演前に楽屋を訪れると、「今夜は劇場打ち上げの後も飲みに付き合ってくださいね」と、まさかのお誘いを受けた。

マエストロ一行とホテル近くのトラットリア「イル・ペッシェ」(イタリア語で「魚」、小澤さんは「さかな屋」と呼んだ)に入ると、店中から歓声が上がった。女主人の語るところでは「ある日突然もじゃもじゃ頭の東洋人がヨレヨレの普段着で現れ、不思議な英語で注文するのを怪しんでいたら、数日後の新聞に『オザワ、奇跡のフィレンツェ帰還』の見出しが踊って正体が判明したの。以後は連日連夜の大歓迎でした」。どの街に現れても、人々の心を素手から掴み取るヒューマンスキルを物語るエピソードの1つだ。

あの晩、小澤さんはマッジョのオペラ初来日の準備に単身フィレンツェ入りした私を「彼が日本のスポンサーだ、大事な人だ」と大盛りの表現でイタリア人たちに紹介しまくった。佐渡裕さんも「小澤さんにヨーロッパで会うと、めちゃくちゃ親切ですよ」と話していた。異国の地で日本の後輩が右往左往する現場に出くわすたび、スクーターに日の丸を立て、ヨーロッパに単身乗り込んだ日の自分を重ね合わせていたに違いない。最後の最後まで闘い続けた小澤さんの心の内側をほんの一瞬だけ、垣間見た気がした。

「小澤征爾と大西順子と村上春樹の友情」

高木信哉(一般社団法人ミュージック・ペンクラブ・ジャパン会員、ジャズ評論家)

ジャズ・ピアニスト大西順子は、1967年生まれ。1993年1月、デビュー作『WOW』が発売され、一大センセーショナルを巻き起こした。現在のジャズ界は、上原ひろみや山中千尋など女性ピアニストが大活躍だが、その源流は大西順子の存在にある。

時は流れ、2012年夏、大西順子は突然の引退宣言をした。体調不良が続き、演奏が困難になったからだ。大西順子(p)、井上陽介(b)、クインシー・デイビス(ds)による引退ツアーが組まれた。同年11月4日(日)ヤマハ・ジャズ・フェスティバル出演を経て、11月8日(木)本厚木にある小さなライブ・ハウス「CABIN」で、大西最後のライブが行われた。ここに作家の村上春樹(大西の大ファン)に伴われ、なんと小澤征爾が現れた。

演奏後、大西順子が「これで私のプロ生活が終わります」と挨拶した。すると、小澤征爾がいきなり立ち上がり、「俺は反対だ!」と叫んだ。そのまま打ち上げに参加した小澤征爾は、「引退するな!」と説得する。大西は引退すると言っているのに、村上春樹は「小澤さんと大西さんが、<ラプソディー・イン・ブルー>やってるの聴きたいな」と言う。小澤征爾はそれに飛びついた。そして翌2013年9月6日(日)松本で一夜限りの夢の共演が実現した。

小澤征爾指揮、180名のサイトウ・キネン・オーケストラ、大西順子ピアノ。演目:ジョージ・ガーシュウィンの<ラプソディー・イン・ブルー>。演奏が終わると聴衆は総立ちとなり、大歓声の渦に巻き込まれた。大西順子の演奏と小澤征爾の指揮は、最高に素晴らしかった。客席には、村上春樹が満面の笑顔でそれを観ていた。

「小澤征爾氏のコンサート映像は世界遺産級の逸品だ」

麻倉怜士(一般社団法人ミュージック・ペンクラブ・ジャパン会員、オーディオ&AV評論家)

小澤征爾氏はコンサート映像を別次元に昇華させた人であった。もちろん小澤氏は演奏側だが、制作陣を燃えさせ、人智を超えるクラシック映像での最高傑作を次ぎ次ぎに生み出させた。NHKエンタープライズ制作の小澤BD(ブルーレイディスク)は画質、音質、サラウンド、カメラワーク……と作品を構成する、あらゆる要素が圧倒的にハイレベルなのだ。

2008年にカラヤン生誕100年を記念したベルリン・フィルとのチャイコフスキー:「悲愴交響曲 」BD。第1楽章冒頭のファゴットは木部と金属部の対比が鮮やかで、弦楽器の飴色の深さ、金管楽器の鮮明で剛毅な金属感……と画質が印象的。音も凄かった。早くも96kHz/24bitでハイレゾ収録された5.0チャンネル。ソノリティも格段。前方奥から発せられた金管の咆吼が直接、聴き手に向かって突進し、頭上を越えて後方へ飛翔、壁面にぶつかり反射する臨場感は圧倒的だ。カメラワークも欧州の音楽映像によくある「ズーム過多」と「頻繁な切り替え」とはまったく違う地平の、音楽に没入できる整った映像だった。

ハーピストの吉野直子氏は私との対談でこう言った。「小澤さんのステージには"気"が充満しています。BDからは小澤さんの"気"やメンバーの息遣いを、ステージよりもずっと多く感じました」。小澤氏の"気"を、再生する度に永遠に濃密体験できる小澤BDは、私の宝物だ。

「小澤征爾さんを追悼して」

大田美佐子(一般社団法人ミュージック・ペンクラブ・ジャパン会員、音楽評論家)

小澤征爾さんを追悼して指揮された作品を振り返ると、スタンダードなクラシックから現代まで、武満やホヴァネスなど、初演もたくさん。まさに音楽を追究し、オールラウンドに作品の良さを伝えた姿が浮かび上がります。私自身は2004年、サイトウ・キネン・フェスティバル松本※で聴いた「ヴォツェック」の鮮烈な舞台の設えに呼応し合う演奏が思い出されます。また、クラシック音楽界で、ヨーロッパとアメリカを横断して活躍されたインパクトも先進的でした。

ボストンでの変わらぬ「我が街のマエストロ小澤」への熱烈な支持。ウィーン国立歌劇場の芸術監督として、世界に向けて伝えた深い伝統のなかにあるヨーロッパのクラシック。タングルウッド音楽祭など、人々のライフスタイルに寄りそった、アメリカでの自由なクラシックの楽しみ方。クラシック音楽の様々な楽しみ方に寛容な方でした。小澤征爾さんは、芸術家としても、人間としても、きっと与えられた枠組みに収まらず、根っこの部分は、いつも風通しの良い方だったのだろうなあ、と思います。

今、日本と世界の両方で活躍されている音楽家たちを見るにつけ、小澤征爾さんが切り開いた道は偉大だったと感じ入る次第です。

※現在「セイジ・オザワ松本フェスティバル」に改称

「小澤征爾さんに寄せて」

岡崎正通(一般社団法人ミュージック・ペンクラブ・ジャパン会員、音楽評論家)

僕はジャズやポップスを中心に聴いてきていて、小澤征爾さんの演奏を系統的にフォローしていたわけではないのだけれど、小澤さんがトロント交響楽団を振った武満徹〈ノヴェンバー・ステップス〉のレコードを初めて聴いた時の衝撃は、今でも鮮明に憶えている。1968年10月のどんよりした曇り空の日で、オーケストラの不協和音と尺八、琵琶が対峙しながら描き出される深遠な響きは、最先端のフリー・ジャズよりももっと心の中に突き刺さるものがあった。

解説によると、タイトルは“11の短い主題をもった変奏曲”ということらしいが、僕は“11月の足音”。まもなくやってくる晩秋への心象風景のようなものだと勝手に解釈していて、そのほうがしっくりくると思っている。初演が67年11月だったことも、曲名の由来になっているらしい。

先日、小澤さんの名盤3枚を選ぶという企画があったときも、「火の鳥」(パリ管)、「マーラー交響曲第一番」(ボストン響)とともに、89年に再録音された<ノヴェンバー・ステップス>を選ばせていただいた。曲の後半で延々と続く尺八と琵琶のインタープレイのバックで、オケの音が鳴っていないのに小澤さんの極限までの集中を感じさせるのは、まさに神業のようなものである。

「私の小澤征爾体験」

長谷川京介(一般社団法人ミュージック・ペンクラブ・ジャパン会員、音楽評論家)

小澤征爾の名を初めて聞いたのは1963年、中学校の音楽の先生が『みんな小澤征爾って知ってる? N響にいじめられて大変なのよ。でもすごく才能があるの』と熱心に語ったとき。組織に立ち向かうヒーローの印象が強く残った。

初の生コンサートは1974年6月新日本フィルとのストラヴィンスキー《火の鳥》。小澤が海外のオーケストラを指揮する姿を初めて見たのは1975年6月、サンフランシスコ交響楽団とのチャイコフスキー《悲愴》。1978年3月ボストン交響楽団との初来日で聴いたベルリオーズ《幻想交響曲》も、名古屋ヤマハでのサイン会とともに鮮烈な思い出。

残念だったのは、1986年2月東京文化会館でのBSOとのマーラー「交響曲第3番」を、チケットがありながら仕事で聴き逃したこと。本人が生涯のベスト演奏のひとつとして挙げていた。

2002年11月ウィーン国立歌劇場音楽監督就任記念、ヤナーチェク《イェヌーファ》は私の小澤体験の頂点。観客の喝采に応える小澤を日本人として誇らしく思った。2017年10月の水戸室内管弦楽団とのベートーヴェン《第九》は「感動」という点では一番だったかもしれない。プライヴェートでは成城の街や蕎麦の増田屋でよくお見掛けした。小澤征爾さんのご冥福を心よりお祈りいたします。

「小澤征爾さんとの一期一会」

那須田務(一般社団法人ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事、音楽評論家)

僕にとっても小澤征爾さんは憧れの存在だった。中学時代に読んだ『ボクの音楽武者修行』やボストン交響楽団等とのLPを通して、いつかクラシック音楽に携わる仕事をしたいと思ったものだ。

その後ドイツで過ごした1980年代は古楽演奏やアーノンクールに傾倒していたので少し遠い存在だったが、1983年6月にベルリンのフィルハーモニーで聴いたベルリン・フィルのコンサートが忘れられない。ルドルフ・ゼルキンのソロでモーツァルトの協奏曲第21番とチャイコフスキーの交響曲第5番などで、音楽の情感(アフェクト)を限りなく明確にする20世紀後半のドイツ的な表現とは違うものの、善きものはすべて水の流れの如しといったような自然体の演奏が印象的だった。

そんな小澤さんと直接話ができたのは、2016年に斎藤秀雄メモリアル記念賞の任期制選考委員を務めたときのこと。小澤さんは堤剛さんとともに永久選考委員を務めておられたのだが、すでに体調が芳しくなく、選考は主に担当者を通してのメールのやりとりで行なわれた。詳しいことは省くが、謙虚で率直な人柄のように思われた。そして受賞式当日に初めて選考委員の控室でお会いした。

僕の隣に座られた小澤さんに名刺を手渡すとなんと僕の方を向いて座り直し、その姿勢のまま、優しい眼差しで話しかけてくれる。すっかり畏れ入るとともに、どんな人とも出会いの瞬間を大切にしようとする誠実な態度に爽やかな感動を覚えた。

そして受賞式が始まるまでのひと時、親子ほど年齢の離れた僕ら三人の評論家を相手に、ウィーン国立歌劇場を振っていた若い頃の、クライバーとの家族的な想い出を楽しそうに語ってくれた。その光景は、晩年に時々登壇して振ったとてつもないオーラを放つ《G線上のアリア》などとともに、僕の心にしっかりと焼きついている。心からのご冥福をお祈りしたい。

「これからも私たちと共にいる」

大橋伸太郎(一般社団法人ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事、オーディオ&AV評論家)

小澤征爾さんが逝去した。氏の指揮で強く印象に残っているのが、N響と和解した1995年のサントリーホールのコンサート。阪神大震災の犠牲者を追悼した演奏会でもあり、盟友のロストロポーヴィチが客演しドヴォルザークのチェロ協奏曲を演奏した。

1992年の第1回サイトウ・キネン・フェスティバル松本では、ストラヴィンスキーのオペラ『オイディプス王』を振った。ジェシー・ノーマンがソリストだった。この人も亡くなった。日本舞踊の所作を振付けに取入れたり、上演にかける意欲のほどが窺われた。私を誘ってくれた金子学さん(現ベーレンプラッテ代表)の思い出によると、ブラームスの交響曲第一番のカーテンコールで小澤さんが涙ぐんでいたという。フェスティバルの成功がよほどうれしかったのだろう。

小澤征爾さんは日本の現代音楽の世界への紹介者でもあった。私が構成と語りを担当する鎌倉FM放送の番組でさる2月14日と21日の二回に渡り、小澤さんによる武満徹『ノヴェンバー・ステップス』『弦楽によるレクイエム』他の演奏をオンエアし、あらためて小澤征爾さんの数々の演奏をリスナーとわかちあった。

生身の人間としての小澤征爾さんは世を去ったが、氏の切り拓いた道は未来へ続く。氏の音楽はいままでと変わらず鳴り響く。これからも小澤征爾さんは私たちと共にいる。