|

「嘉山路晴リサイタル シューベルト《美しき水車小屋の娘》全20曲」

5月30日 鶴見区民文化センターサルビアホール 音楽ホール・・・・・・藤村 貴彦 |

嘉山路晴は、シューベルトの歌曲一筋に歌い続けているバリトン歌手。声を無理に使う事を避け、よく通る柔らかい声と、練れたふしまわしの技巧を十分に生かしたキメの細かい歌い方が嘉山の特徴である。年季の入ったうまみは味わい深い。音楽の作りも落ち着いていて、相撲に例えればはたきこみや、けたぐりといった小細工な技巧を使うのではなく、がっぷりくんで、相手を土俵に出すといった、横綱のそれである。嘉山の奥深い音楽の作りにファンは心をひかれるのである。 嘉山路晴は、シューベルトの歌曲一筋に歌い続けているバリトン歌手。声を無理に使う事を避け、よく通る柔らかい声と、練れたふしまわしの技巧を十分に生かしたキメの細かい歌い方が嘉山の特徴である。年季の入ったうまみは味わい深い。音楽の作りも落ち着いていて、相撲に例えればはたきこみや、けたぐりといった小細工な技巧を使うのではなく、がっぷりくんで、相手を土俵に出すといった、横綱のそれである。嘉山の奥深い音楽の作りにファンは心をひかれるのである。「美しき水車小屋の娘」のストーリーを簡単に言えば、修行のために旅に出た若者が水車小屋で娘に出会い彼は娘に恋をする。悩みを抱えた若者は、小川の流れの中に身を沈める。全20曲を歌いこなす事は至難の業。 第1曲「さすらい」からひきつけられ、この曲の持つ民謡風な素朴さがよく表出されており、力強いたっぷりとした強声と透き通る感触の豊かな弱声を、明確に対照づけて歌い、表現も豊か。嘉山じっくりと少しづつ本領を発揮し、特に第18曲「しぼめる花」の深い情感をたたえた歌い方が印象に残った。そして第20曲の「小川の子守唄」。小川は子守唄で、若者を優しく慰め、淡々とした静けさの中で曲を閉じる。嘉山の表現の中には不思議に暗さはなく、むしろ聴いていて心が救われる感じであった。 嘉山の生き方がすべて終曲に凝結されているかのようで人生の重さに耐え、それを乗り越えてゆく人だけに許された世界が垣間見られた。 ドストエフスキーの罪と罰の主人公ラスコルニコフはシベリアで初めて生きる事の意味を発見する。同様な感じを嘉山の音楽を聴いて受けた。嘉山は音楽を通して生きる事の大切さを訴えているかのようだ。 ピアノ伴奏は嘉山淳子。これがまた美しく良く歌を支えており、両者の呼吸はぴったり。 楽壇という安住した世界に住み、自己を磨いていく演奏家は少なくなった。嘉山の活動は地道ではあるが、このようなコンサートをこれからも続けてもらいたい。 |

|

「日本フィルハーモニー交響楽団 第351回名曲コンサート」

6月10日 サントリーホール・・・・・・藤村 貴彦 |

女性指揮者の活躍が目立つ昨今である。韓国の女性指揮者シーヨン・ソンは2006年サー・ゲオルク・ショルティ国際コンクール優勝、翌年はグスタフ・マーラー指揮者コンクールで最高位を獲得し、以後欧米の著名なオーケストラを指揮。 女性指揮者の活躍が目立つ昨今である。韓国の女性指揮者シーヨン・ソンは2006年サー・ゲオルク・ショルティ国際コンクール優勝、翌年はグスタフ・マーラー指揮者コンクールで最高位を獲得し、以後欧米の著名なオーケストラを指揮。日本のオーケストラを初めて指揮して、これほど自己の音楽を主張し、非妥協的な指揮をした人は珍しい。プログラムの後半におかれたショスタコビッチの「交響曲第5番」は、日本人の指揮者からはなかなか聞く事のできない個性的な表現。第一楽章の主題提示部、そして展開部の中頃まではオーケストラを押さえ、それが後半に入ると熱風のような気迫の音楽にかわる。第二楽章の畳み込むようなリズムの処理、そして第三楽章の抑制された弱音によるオーケストラの歌わせ方、一瞬の間を置いて終楽章の金管の力強い咆哮、そして打楽器群の強打。ほれぼれするような棒さばきに、聞き手は彼女の手中にしっかり握られた大きなショスタコの「第5」の像を改めて感じる事ができた。 彼女の音楽を聴いて、韓国特有の恨(ハン)の意味を考えさせられた。恨は日本人にはなかなか理解できない。韓国の人から聞いた話によれば、恨とは抑えに抑えた心の動きを一気に爆発させる感情の高まりだとの事。まさにシーヨン・ソンの音楽はそれである。ショスタコの「第五」はこの作曲家の魂の叫びでありきれいごとではない。彼女の音楽を聴いてその事を実感した。 韓国の古い民家を訪れた事のある人ならば、家の構造が日本のそれとは大分違う事に気づくはずである。韓国の家屋は、梁や柱に曲線が用いられ、水平や垂直を大事にする日本の建築とは趣が異なる。その違いが音楽の表現の仕方に現れてくるのだと思う。細部を入念に仕上げるよりも、豊かな音楽の流れを作り、内側から力強い盛り上げを作るのが、韓国の演奏家の特徴の一つであると言えよう。シーヨン・ソンの音楽も同様である。 モーツァルトのピアノ協奏曲第23番を弾いたのは仲道郁代。管とピアノの対話の美しいモーツァルト演奏であり、第二楽章の深い表情に仲道の芸術的円熟が感じられた。 第351回名曲コンサートは〈輝け!アジアの星・第4弾〉と記されている。アジアの演奏家に接する機会は確かに少ない。アジアの国々との文化交流を積極的に行う事は、平和の道に通じる。日本フィルがアジアの音楽家を起用する公演は貴重であり、それを継続してゆくためには助成が必要である事は言うまでもない。〈Photo: Betsy Bassett〉 |

|

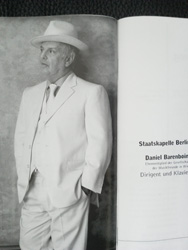

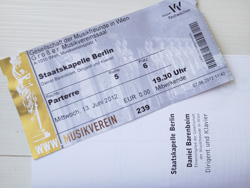

「白いバレンボイム」・・・・・・森本恭正

|

ウィーンの街を歩いていると時々奇妙な事が起きる。 突然、ウィーン楽友協会ホールの前で、30代と思しき婦人から声をかけられた。 「マフィアのボスみたいな人がオーケストラの指揮をするから、ご一緒してくださいません?急に友人が来られなくなったので」 そう言って彼女は手にしていたプログラムを開いた。私の眼に飛び込んできたのが上の写真である。 「あ、あのマダム、これはマフィアのボスではありませんよ。ほら横に名前が書いてあるでしょう?ダニエル・バレンボイム。ご存じないですか?」 「いいえ・・・。私は、クラシックはさっぱり。でも、ご一緒してくださいますわね?」 そう言って渡されたチケットは前から5列目のパルテレ(1階席)。たとえ彼女が、モダンな初夏のドレスを着こなした美女でなかったとしても、断る理由は何もない。  プログラムの後半はブルックナーの6番交響曲であった。 ブルックナー開始、ブルックナー休止、ブルックナーユ二ゾン、ブルックナーゼクエンツ・・・・。よくもまあ、世の批評家たちはこの作曲家に様々な衣を着せたものだと思う。これだけ衣を纏えば、その存在は否応なしに重くなる。しかし、当のANTON BRUCKNERは本当にそれほど荘重な音楽ばかりを目指していたのだろうか。そうだとしたら、クラシック音楽を普段殆ど聴かない女性に、ブルックナーの演奏会を誘った友人の真意を問いたくもなるのだが、1楽章も終盤にさしかかろうかという頃、彼女は、急に驚きの笑みを浮かべてこちらを振り向いた。そこは、1楽章291小節目からの4小節間で、Cシャープメイジャー7という、何とも粋な、12弦ギターでかき鳴らしたいような和音が、強奏で4回も鳴り響いていたのである。 私も、彼女に微笑み返しながら思った。ブルックナーはどんな気分で、こんなあきれかえるばかりにポップな音を使ったのだろうかと。一説によれば、彼は生涯独身であったが、常に美しい女性に恋をし、晩年に至るまで求愛を繰り返していたという。実は、彼が求めていたのはカッコ良い曲、カッコ良い響きだったのではないかとすら、私は思っている。そこにはバッハやモーツァルトやベートーヴェン等と根本的に異なる、ある種のポップさ(これを通俗性とはけっして呼ばないで欲しいのだが)が明確に存在するのだ。 そうひとりごちて、もう一度プログラムの、白いボーギーのようなバレンボイムの写真に目をやった。そして、こう小さく彼女に囁いた。 「バレンボイムがブルックナーを着ると、こうなるのだよ」。 |

|

シニアな音の世界へ、「世界の街道をゆく/On The Road」の篠原信彦。・・・池野 徹

|

|

初夏に入ると樹々の葉の緑や、茶色の地面から緑の雑草が凄い勢いで茂生してくる。毎年繰り返される自然の営みに改めて驚く。テラスの階段を降りて、ナシとスモモの樹の間を抜けて、毎朝散歩する。気がつくと、一面の雑草の中に通り抜ける足跡の道ができている。雑草たちが、解ってくれるのである。そこに、通り過ぎる道が現れるのである。小さな感激を感じることができる。人の道である。

人間は、大自然を切り開き、道をつくって来た。その道をスルーする事で、その道をダビングする事で、人間の歴史が、文化が、経済が、国が造られて来たのだ。島国の日本では、松尾芭蕉の「奥の細道」があり、相応しい感性の道であるが、世界の大陸ではシベリアの果てから中国の万里の長城、シルクロードを経て、ヨーロッパ大陸へと繋がる壮大な道がある。そこにはまさに、過酷な大自然をくぐり抜けた人間の道がある。 テレビ朝日の「世界の街道をゆく」という紀行帯番組がある。世界各地の街道を訪れ、出会った人々の生活や、大自然の魅力を、毎月ごとのテーマで、デジタル映像でスチルとムーヴィーで表現している。構成・演出・撮影に狩野喜彦、撮影は写真家の横木安良夫。そしてオリジナルサウンドをキーボード奏者の篠原信彦が担当している。ミニ番組ながら毎週独特の映像世界をさりげなく見せてくれる、果てしない街道の進み具合の中に、人間の過去と現在が交錯した証が見えて来る。  「世界の街道をゆく」<オリジナルサウンドトラック> 発売元/ポニー・キャニオンPCCR-00537 映像にとけ込むサウンドを提供してる篠原信彦は、ロックのキーボード奏者であり、1969年、グループ・サウンズ割拠の中で「ザ・ハプニングス・フォー」でその音質の高さを誇り注目される。その後フラワー・トラヴェリン・バンド、トランザム、ピタゴラス・パーティのバンドで、日本のロック世界をキーボードをたたき通して来た。1971年フラワー・トラヴェリン・バンドでジョー山中と、1981年、ドン・ジュアンで萩原健一と、1986年ココロ・バンドで澤田研二と作曲作品を通じての活動でも知られている。  篠原信彦 この音楽がきっかけとなり篠原信彦がプロデュースして、スーパーユニットで「On The Road」が結成された。6月7日そのオープニングライブが西麻布の音楽実験室「新世界」であった。ステージでは、オンエアされた映像がスクリーンで表現され、ややアンダーなライティングの中で、長井ちえ(Vocal,Guitar),富倉安生 (Bass),堀越彰(Drums),高宮マキ(Guest Vocal)の腕利きのメンバーが共にパフォームした。そのサウンズは、映像に染み入る様な、悠久のリズムで大きなものだった。近頃の音楽シーンでは味わえない、ゆったりとしたリズムは、一種のヒーリング・サウンドでもある。アップテンポのデジタルサウンドにはないミュージックがそこにはあった。 テーマ曲の「Goin' On」が全体に流れている様だ。キーボードのインストメンタルは、流れてゆく音や、スローなバイブレーションにフィットしている。篠原信彦は百も知り尽くしているのだろう。ヴォーカルがエコーの様に響く。映像あってのミュージックサウンドだが、どこかで超えたくなる部分はあるだろう。もしかしてピンク・フロイド的 なインパクトとニューロックの世界に挑戦しても良いかもしれない。し かし、シニアな音の世界の「On The Road」は、今、必要な音だ と思った。自然と融合するサウンズ、そこに人がチラホラ見えるサウン ズ、そんな環境で今日の朝も迎えられたら、真昼の太陽を、真夜中の帳 を感じさせてくれる、それを感じる人の道の音があれば、サティスファクションだと思う。  On The Road <写真撮影/池野 徹> |

|

追悼:ドナ・サマー・・・村岡裕司

|

ドナ・サマーが5月17日にフロリダ州キーウエストで亡くなった、63歳だった。 ドナ・サマーが5月17日にフロリダ州キーウエストで亡くなった、63歳だった。タフなイメージがあるシンガーであったし、マイケル・ジャクソンやホイットニー・ヒューストンのような破滅的なタイプではないので、こんなに早く天国に行ってしまうなんて想像出来なかったというのが正直な気持ちだが、長く闘病していたとのことだ。本当に残念に思う。葬儀はナッシュビルで近親者を迎えてしめやかに行われたそうだ。 ドナ・サマーは1948年12月31日マサチューセッツ州ボストンの生まれ。ゴスペルを音楽的なバックグラウンドに持ちながら、早くからロック・バンドやロック・ミュージカルで活躍した。彼女のキャリアにとって大きなきっかけとなったのはニューヨークで行われたロック・ミュージカル『ヘアー』(68年ブロードウェイ初演)のオーディションを受けたことである。ブロードウェイ版の役はメルバ・ムーアに譲ったものの、ドイツ・カンパニーの参加をオファーされた彼女はドイツに向かい、そのままドイツを中心にヨーロッパを根拠に活動する。ヨーロッパでは数多くのミュージシャンやプロデューサーと仕事をするが、特にジョルジオ・モロダーとピート・ベロッテとの出会いはドナのキャリアにとって大きなステップになった。3人が共作してピートがプロデュースした「愛の誘惑」は75年にヨーロッパを中心にヒット。これに注目したカサブランカ・レコードの設立者にして社長ニール・ボガートの英断によって全米リリースされ、76初頭に全米2位まで上昇するヒットとなった。以後ドナとジョルジオはチャレンジを実感させるユニークな作品を次々に送り出してヒットさせた。コンピュータの打ち込みによる画期的な作品「アイ・フィール・ラヴ」(77年)はテクノの先駆けとなっている。ディスコ・クイーンとして認知された頃から音楽のクロスオーヴァー化を表現のポイントにしていたが、元々持っていたロック的素養とジョルジオが考案した壮大なオーケストラと合体させたノンストップのダンス組曲は彼女の専売特許となり、連続リリースした3枚のダブル・アルバム『ワンス・アポン・ア・タイム』(77年)、『ライブ&モア』(78年)、『華麗なる誘惑』(79年)はすべてNo.1を獲得。これは全米チャート史上に残る記録となっている。 80年にはデイヴィッド・ゲフィンが立ち上げたゲフィン・レコードに、ジョン・レノン、エルトン・ジョンと共に迎えられて絶好調であるとアピールしたが、カサブランカ側から契約について異議の申し立てがあり、さらに誹謗中傷、ゲフィン第2弾が当初予定されていたジョルジオ・モロダーのプロデュース作『アイム・ア・レインボー』をお蔵入り(91年になってリリース)にして、新たにクインシー・ジョーンズを起用した『恋の魔法使い』(82年)がリリースされるなど、栄光と試練が入り混じった日々がしばらく続く。この間、ボガートの急死(82年)もあってカサブランカ・レコード自体が消滅することになり、権利の譲渡先マーキュリーで出した『情熱物語』(83年)はドナとカサブランカの和解を意味するだけでなく、その後のドナの活躍の出発点になったのは皮肉な話だ。 マイケル・オマーティアンやストック/エイトキン/ウォーターマン、クリヴィリス&コール、ブレンダ・ラッセルら、時代を代表するプロデューサーたちとのコラボレーションは続き、さすがに90年代以降はレコーディングの数も減るが、ダンス・チャートでは常にトップの座を誇っていた。遺作となったアルバムは17年ぶりのオリジナル『クレヨン』(08年)となる。 70年代に一連の彼女の作品に出会ったことは僕自身の大きなターニングポイントとなった。それまでの僕は暑苦しいポップ・ミュージック(当時はそう思っていた)が苦手で、ミュージカルや映画音楽しか聴かなかったのだが、ドナの音楽はポップ&ダンス・ミュージックと映画音楽的なオーケストレーションの融合が可能だと教えてくれたからだ。ドナと彼女の音楽のファンになったことで、さらにジョルジオ・モロダーやドイツのミュージシャンを研究するようになり、ディスコ・サウンドが大好きになり、ラテンやR&B、ポップ、ロックなど、どんなタイプの音楽も抵抗なしに受け入れるようになった。今の文章や構成、ものの考えかたまで、すべてドナの音楽がきっかけだったと言えるほどだ。いつも「ドナ・サマーとジョルジオ・モロダー、ニール・ボガートだったらどうするだろう」と考える。 ありがとう、ドナ・サマー、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 |