![]()

2012年5月にミュージック・ペンクラブ・ジャパンのクラシック会員3人の方々が相次いで亡くなりました。ここに哀悼の意を表するため、3人の故人を良く知る会員による追悼の辞を、亡くなられた順序に謹んで掲載させていただきます。

|

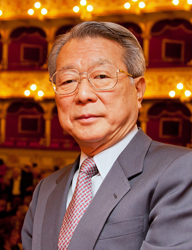

永竹由幸氏を悼む 〜 日本オペラ界への大きな貢献・・・・・・・・・・・・・井内 美香

|

MPCJ会員であるオペラ研究家、永竹由幸氏が去る5月9日に逝去された。1938年7月26日生まれ、享年73歳。通夜と告別式は5月12,13日に築地本願寺で取り行われ、本人が生前に希望していたベルリオーズ、ジル、ケルビーニなどのレクイエム、ヤナーチェクのグレゴリアン・ミサ、そしてワーグナーの「ジークフリート葬送行進曲」などの曲がかけられた。また永竹氏が青年の頃に作曲したピアノ曲やヴェルディ「レクイエム」より「リベラ・メ」などが生演奏で捧げられた。 MPCJ会員であるオペラ研究家、永竹由幸氏が去る5月9日に逝去された。1938年7月26日生まれ、享年73歳。通夜と告別式は5月12,13日に築地本願寺で取り行われ、本人が生前に希望していたベルリオーズ、ジル、ケルビーニなどのレクイエム、ヤナーチェクのグレゴリアン・ミサ、そしてワーグナーの「ジークフリート葬送行進曲」などの曲がかけられた。また永竹氏が青年の頃に作曲したピアノ曲やヴェルディ「レクイエム」より「リベラ・メ」などが生演奏で捧げられた。永竹氏は三井物産の商社マンとしてイタリアに長年勤務、その後にオペラのCD輸入会社を設立し、並行して歌劇場招聘事業を手掛けた。またオペラに関する数多くの著書を残している。私が永竹氏と出会ったのは、大学院を卒業し二期会オペラ振興会の事務局に入局した時であった。プログラム制作を担当した私は、メイン執筆者の一人であった永竹氏のもとへ原稿を受け取りに行ったのである。「カルメン」「セビリャの理髪師」などポピュラーな演目の解説でありながらビゼーでは「ドン・プロコーピオ」や「ジャミレ」、ロッシーニではセリアなどの広範囲に渡る作品を紹介する内容に、オペラ初心者の私は目を見張った。そして永竹氏が設立した会社に頼みこんで入社させてもらうことになる。 その翌年に永竹氏がイタリアに設立した会社の社員となり私はミラノに渡った。モーツァルトを知るためにはマルティン・イ・ソレールやサリエーリを、ヴェルディを知るためにはマイヤベーアを、プッチーニを知るためにはレオンカヴァッロを聴け、というのが永竹氏の教えであった。これまで私がイタリアから送ったオペラ・レヴューにスカラ座で蘇演されたサリエーリ「見出されたエウローパ」、レオンカヴァッロ「ラ・ボエーム」などが含まれることになったのは永竹氏のお陰である。そして氏は1990年代にそれまでスカラ座、ウィーン国立歌劇場などいくつかの有名劇場のみに限られていた引越公演を、日本の様々な招聘元と協力して多くの歌劇場に間口を広げた。93年にフジテレビと引越公演を企画したボローニャ歌劇場は、かつて永竹氏が留学し後に夫人となるアンジェラさんと出会った思い出の都市ボローニャの劇場であるが、当時日本にはボローニャという街自体があまり知られていなかった。そして「椿姫」を初演したフェニーチェ歌劇場、オーストリアの文化が色濃いトリエステ歌劇場、オペラ史に燦然と輝くナポリ・サン・カルロ歌劇場、情熱の地シチリアのパレルモ・マッシモ歌劇場、ドリーブ「ラクメ」の日本初演となったマリボール歌劇場、これらの来日公演はすべて永竹氏がいたから実現したものであった。またこの他にもペーザロのロッシーニ音楽祭、若いオペラ歌手の公演を行うスポレート歌劇場来日など枚挙にいとまがない。また芸大、昭和音大などでオペラ史の教鞭を取り、イタリアとの友好関係を活かし日本の若い歌手達に現地で勉強、舞台で歌う機会を作った。 永竹氏のオペラを中心にした音楽、文化史の執筆家としての成果は一般にも広く知られている。若いころからコツコツと勉強した集大成である大部の辞書、音楽の友社「オペラ名曲百科上下巻」、「第二次世界大戦は、オペラと歌舞伎を持つ国民国家と持たざる国民国家の戦いであった。」という書き出しの衝撃の書「オペラと歌舞伎」(93年出版。遺作として5月末に水曜社から新版が発売される)、そして社会文化史的な意義が大きい名著「椿姫とは誰か」などが最も良く知られていると思うが、一方、音楽的に深い研究成果が示されている音楽の友社「ヴェルディのオペラ」、水曜社「ヴォルフ=フェラーリの生涯と作品」なども忘れてはならない作品である。 悪性度の高い癌により思いがけなく早い時期にこの世を去る事になってしまった永竹氏。病床でも執筆のことは片時も氏の頭を離れなかった。「辛い思いをしてもまだ生きたいと思うのは、書きたい事が残っているから…」と何度も繰り返し、少しでも調子の良い時には原稿に向かっていた恩師の姿を心に刻み、自分のこれからの道程の指針としていきたいと思う。 (写真:Yasuko Kageyama、 2010年末にバーリのペトルッツェッリ歌劇場で撮影) |

|

吉田秀和さんを悼む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・青澤 唯夫

|

吉田秀和さんが5月22日、鎌倉市のご自宅で亡くなられた。98歳で、急性心不全のためという。ミュージック・ペンクラブ・ジャパンの名誉会員で、私たちの大先輩でもある。訃報を知った次の日、私はバシュメトがモスクワ・ソロイスツとテレマンのヴィオラ協奏曲ト長調を演奏するのを東京オペラ・シティで聴いて、深く胸に沁み入るものがあった。 吉田秀和さんが5月22日、鎌倉市のご自宅で亡くなられた。98歳で、急性心不全のためという。ミュージック・ペンクラブ・ジャパンの名誉会員で、私たちの大先輩でもある。訃報を知った次の日、私はバシュメトがモスクワ・ソロイスツとテレマンのヴィオラ協奏曲ト長調を演奏するのを東京オペラ・シティで聴いて、深く胸に沁み入るものがあった。吉田秀和さんは1913年9月23日、東京・日本橋の生まれ。1946年、『音楽芸術』誌に『モーツァルト』を連載、本格的に音楽評論を始め、以来65年の長きにわたって活動を続けられた。愛妻に先立たれて書けなかった時期もあったけれど、再びペンを執られて旧友たちの想い出を綴られるなど、新たな境地を拓かれて、見事であった。文学としての音楽評論を確立された大先達で、第2次大戦後の日本に大きな影響をもたらし、2006年には文化勲章を受けられた。 批評活動は音楽だけに留まらず、絵画や社会全般についても発言され、一時期は〈音楽評論家〉ではなく〈評論家〉という肩書きを使われたこともあったが、やがてまた〈音楽評論家〉に戻された。やはりご自分の立ち位置を明確にしておこうと思われたのではないか。魅力的でわかりやすく、説得力に富んだ文章は独特のリズムをもっていて、音楽的ですらあった。私は初期の作品、例えば『主題と変奏』(私の持っている本の奥付を見ると昭和28年11月20日、創元社発行とある)などが特に好きだ。桐朋学園音楽部門の母体となった「子供のための音楽教室」や「20世紀音楽研究所」の創設、水戸芸術館の初代館長を務められたのも、実践家としての重要な業績にちがいない。 私が初めてお目にかかったのは1975年のことで、雑誌の取材で鎌倉のお宅にうかがった折であった。「お花をありがとう」、「君は音楽ではどの分野が得意なの?」と細やかな心づかいを示されたのを懐かしく想い出す。その時に書いた文章に丁寧なお礼状をくださって、〈気難しい人物だ〉という世評とは裏腹に、心根の優しい人だなと思ったものである。そのあとも、私の書いたものに「もう少し平易な文章の方が私は好きです。もっとも私も若いころはゴツゴツした文章を書いていましたが」とか、「あなたもお仕事順調のようで、よろこんでいます」といった励ましのお手紙を何度か頂戴し、あとから来る若者への温かな心配りに感じ入った。 エリー・アメリンクとの対談を企画して、お願いしたこともあった。国際的に活躍する大歌手だけに数カ国語に堪能だと知って、吉田さんに「対談は何語にしましょうか?」と訊ねたところ「君はフランス語がいいだろうけど、ぼくはドイツ語がうれしい」と指定され、ドイツ語での対談となった。そのテープ起こしをドイツ語の堪能な音楽家に依頼したところ「女性のドイツ語は明晰だが、男性の言葉はわかりにくい」と言われて、さすがの吉田さんも芸術に関わる難しい話となると日本語のように卓抜な表現力は持ち合わせていないのだな、と改めて外国語の困難さを思ったりもした。 吉田さんの名を広く知らしめたものに、ホロヴィッツが初来日した折の「ひびの入った骨董品」の名言がある。ホロヴィッツを公的な場で骨董品に喩えたのは、私の知る限り野村光一さんが最初で、公演以前にそれを「週刊新潮」でたまたま目にして感心していたので、吉田さんの発言を聞いて「あれれ」と驚いたものである。その後、私も同じ鎌倉に住むようになったが、たまに演奏会でお目にかかって会釈するくらいで、親しく接する機会はなかった。やはり私にとっては敷居の高い人であった。 吉田さんがいまも多くの人びとにさまざまな形で影響をあたえ続けておられるのは確かだし、彼のあとの世代がなすべきことはあまりにも多い。吉田さんの仕事の多くは著作物として遺されているし、入手も容易だから、そこから学ぶべきことは少なくないと思われる。すべてが生まれては、消えてゆく。諸行無常の世界である。 近年、学者や音楽ジャーナリストは増えたけれども、吉田さんのような音楽評論家は決して多くない。大震災や原発事故の不安に苛まれ、芸術の意味が揺らぎ、その困難さがいっそう増しているだけに、彼のあとを継ぐべき人たちがさらなる健筆を振るわれ、この疲弊した世界を活性化してほしいものである。いや他人事ではないのだが。 (写真提供:水戸芸術館) |

|

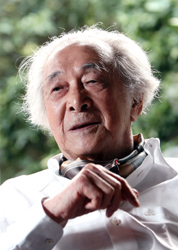

畑中良輔さんを悼む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・関根 礼子

|

永い間同じ世界で活動していれば、どのような君子にも敵や味方ができるだろう。かつては亡くなった途端に良い思い出や業績の評価だけでなく、個人的な悪口や批判が内々に出てきた人もいる。同じ業界内での風評はいろいろあって不思議ではないが、畑中さんの場合、そうした「敵」は比較的少ないのではないだろうか。少なくとも筆者にとっては20代のころから「雲の上」の人であり、それにもかかわらず大変気さくに接していただいたという幸せな思い出が残っている。仕事を定期的にご一緒するようになったのは晩年の10年ほどで、特に筆者が某助成財団の選考委員になってからのこと。選考委員長を務める畑中さんのキバを見せない巧みなリーダーシップぶりや、他の委員の方々と昔の思い出話に花を咲かせる様子などは、畑中さんの穏やかな人柄をしのばせて本当に感慨深いものがあった。 畑中さんは1922(大正11)年2月12日、福岡県北九州市門司の生まれ。東京音楽学校に学ぶが、時は戦時中ゆえ召集により軍隊生活を送り、捕虜となり、上海収容所から帰国したのは終戦後1946年のことだった。喰うや喰わずの戦後の混乱期のなかで、東京音楽学校研究科修了後もヘルマン・ヴーハーペニッヒに師事して声楽の研鑽を続け、生活のために教職に就き、バリトン歌手としての活動も本格的に開始した。1947年に初めてのリサイタルを開き、翌48年、藤原歌劇団《ドン・ジョヴァンニ》公演でマゼット役でオペラ・デビュー。次いで《椿姫》のドゥフォール男爵、《ローエングリン》の伝令にも出演したが、藤原歌劇団からは2年ほどで離れ、1952年発足の二期会結成に参加した。二期会では旗揚げ公演の《ラ・ボエーム》でショナールを歌ったのを皮切りに、《マルタ》のトリスタン卿、《コシ・ファン・トゥッテ》のグリエルモ、《ドン・ジョヴァンニ》のレポレロ、《魔笛》のパパゲーノ、《セビリャの理髪師》と《フィガロの結婚》のバルトロ、《こうもり》のフロッシュ、《蝶々夫人》のヤマドリ、《ウィンザーの陽気な女房たち》のフルート氏、《真夏の夜の夢》のクインスなどを歌ったほか、日本作品では石桁眞礼生作曲《河童譚》のカッパの河太郎を創唱して評判を呼んだ。オペラの舞台に立ったのは1960年代初頭までだったため、筆者は残念ながら観劇できなかったが、ほんの数年前、パーティで1曲だけ歌ったのを聴くことができた。旋律線が鮮明に浮かび上がる印象的な歌唱で、「歌い方は昔とちっとも変っていない」とは先輩某氏の言。こうした歌唱力とおそらくは喜劇的表現力に富んだ性格づけの巧さなどによって、オペラ歌手として味のある舞台姿を歴史に刻んだのに違いない。 舞台出演を引退後は、1969年発足の東京室内歌劇場で初代運営委員を務めたほか、藤沢市民オペラや水戸芸術館などでもオペラの運営に携わり、新国立劇場ではオープン準備段階の1993年から開館2年後の1999年6月まで初代芸術監督を務めた。これがまた大変にホネの折れる仕事だったようで、あれほど緊張し、神経をすり減らしている畑中さんを見たのは筆者にとって後にも先にもこれだけだった。その仕事内容をどう評価するにせよ、幾度となく紛糾した新国立劇場のスタート段階をとにかくあそこまでまとめることができたオペラ界のリーダーは、畑中さんを措いてなかったのではないかと思う。 歌曲の分野での実績も永く、1956年に創設した「青の会」でシューベルト全歌曲連続演奏会を開催したほか、音楽の友ホールでの日本歌曲シリーズの企画も息の長い仕事であった。また合唱指揮、作曲、評論など多岐にわたる活動をして多才ぶりを発揮。東京芸術大学ではなかなか厳しい指導ぶりが伝えられており、多数の声楽家を育てた。同大名誉教授、文化功労者でもある。近著に<繰り返せない旅だから>シリーズの4巻『音楽少年誕生物語』『音楽青年誕生物語』『オペラ歌手誕生物語』『オペラ歌手奮闘物語』(音楽之友社)など。 (写真提供:新国立劇場〈新国立劇場芸術監督時代の畑中良輔氏〉) |

|

野音のオープンエアが揺れた、「ジョニー・ウインター」のブルース・カーニヴァル

・・・池野 徹 |

1960年代後半、68年にアメリカの公民権運動の黒人牧師キングが暗殺される。69年には、オノ・ヨーコが、ビートルズのジョン・レノンと結婚。70年、作家三島由紀夫が割腹自殺。そんなショッキングなニュースが流れる時代、音楽シーンは、”ニューロック”と言われ、ジミ・ヘンドリックス、クリーム、ヴァニラ・ファッジ等が台頭していた。ヴェトナム戦争を背景に、ニューヨーク郊外のウッドストックで、69年夏、40万人ものフリーコンサートが行われた。ジミ・ヘンドリックスの出た最終日、何と、ジョニー・ウインターと弟のエドガー・ウインターも出演していたのだ。 1960年代後半、68年にアメリカの公民権運動の黒人牧師キングが暗殺される。69年には、オノ・ヨーコが、ビートルズのジョン・レノンと結婚。70年、作家三島由紀夫が割腹自殺。そんなショッキングなニュースが流れる時代、音楽シーンは、”ニューロック”と言われ、ジミ・ヘンドリックス、クリーム、ヴァニラ・ファッジ等が台頭していた。ヴェトナム戦争を背景に、ニューヨーク郊外のウッドストックで、69年夏、40万人ものフリーコンサートが行われた。ジミ・ヘンドリックスの出た最終日、何と、ジョニー・ウインターと弟のエドガー・ウインターも出演していたのだ。ロスアンジェルスのタワーレコードで、LPのジャケットを見ていた時、白髪の強烈な顔の男のジャケットを見つけた。ジャケ買い好きだった自分にもショックのジャケだった。それが、69年発売されたアルバム「Johnny Winter」だったのだ。白人のブルースギタリストでストレートにブルースがパフォームされていた。ジョニーは、エドガーと共に、アルピノだった。その風貌が強烈だった。そして、コロンビアとの契約で「100万ドルのギタリスト」の異名を得たのである。ギター・スリンガーとして、スティーヴィ・レイ・ヴォーンと同じく、ブルース・ロックをギター一本でやって来たジョニー・ウインターだった。 40年もの時を経て、この伝説の男ジョニーが、2011年日本に現れたのである。伝説好きの日本人は、見事この特異ある白人ブルースギタリストに反応したのである。そして、2012年5月27日、五月晴れの日比谷野外音楽堂のステージに再登場したのだった。「JAPAN BLUES & SOUL CARNIVAL-2012」に、スライドギターの名手サニー・ランドレスと、近藤房之助、ゴトウゆうぞう、ワニクマ・デロレン&マキとゲストに新人、安富祖貴子と共にオンステージしたのだった。野音は、2009年ジョー山中のフラワー・トラヴェリン・バンド以来で、このオープンエアの会場は、ライブを味わうのにはぴったりであった。  暑い陽射しの中を、ゴトウゆうぞうのユーモアフル司会で始まった。日本人のブルースは、ブルースのフィーリングをテクニカルに表現するが、ブルースの持っているネイティブな感触は得られない事が多い。無理もないことだが、何か歌謡曲的、演歌的なトーンが出てしまう。それは仕方のないことだが。ゴトウゆうぞうは、それを振り切って日本人ブルースを出していた。ゲストの安富祖貴子は沖縄スタイルのブルースだった。しかし、そのヴォイスにはパワーがあり魅力的だった。近藤房之助は、B.B KingやOtis Rush等と共演するほどのブルースシンガーだ。うまいが、客の気持ちをえぐるような1曲が欲しかった。ブルースハープのKOTEZはさすがだ。今回、ジョニーと共演しているブルースギタリスト、サニー・ランドレスは、スライドギターの名手だ。その演奏は、アップスタイルでギターを抱え、スライドと右手による独特のフィンガーピッキングは、そのスピード感と共に独特のサウンドを出していた。やや単調になるセットリストだったが、その風貌が良い。ライ・クーダータッチを期待したかった。 暑い陽射しの中を、ゴトウゆうぞうのユーモアフル司会で始まった。日本人のブルースは、ブルースのフィーリングをテクニカルに表現するが、ブルースの持っているネイティブな感触は得られない事が多い。無理もないことだが、何か歌謡曲的、演歌的なトーンが出てしまう。それは仕方のないことだが。ゴトウゆうぞうは、それを振り切って日本人ブルースを出していた。ゲストの安富祖貴子は沖縄スタイルのブルースだった。しかし、そのヴォイスにはパワーがあり魅力的だった。近藤房之助は、B.B KingやOtis Rush等と共演するほどのブルースシンガーだ。うまいが、客の気持ちをえぐるような1曲が欲しかった。ブルースハープのKOTEZはさすがだ。今回、ジョニーと共演しているブルースギタリスト、サニー・ランドレスは、スライドギターの名手だ。その演奏は、アップスタイルでギターを抱え、スライドと右手による独特のフィンガーピッキングは、そのスピード感と共に独特のサウンドを出していた。やや単調になるセットリストだったが、その風貌が良い。ライ・クーダータッチを期待したかった。会場も斜光に観客の陰影が濃くなる頃、ジョニー・ウインターがそろりとステージに現れ、不自由な足をイスに沈めて、ブルース・ロックがスタートした。その特徴ある白髪に黒のウエスタンハット、その白い肌の両腕には年月を感じる刺青がライトの下に浮かび上がっていた。それだけで場内はその光景に引きずり込まれていた。そこから観客は、スタンディングになり、会場は一気にオーバーヒートしたのだ。およそ観客は、若者からシニアまで、一瞬、日本人ってこんなにブルースに乗れるのかと思ったが、ジョニーのブルースサウンドは、ストレートに、何のてらいもなく、ぐんぐん人の中を突き刺していった。決して美声ではないが、ギターと歌の流れがスムーズにマッチングしていて、そのジョニーの持ってるブルースロックフィーリングが自然に伝わるのだ。ジョニーのブルースは、アメリカのテキサスのエアの匂いがする。そしてそのブルースコードが、観客のボディをくすぐる、観客は気持ち良さそうにリズムに乗って踊っていた。「ジョニーBグッド」でその興奮は、ピークに達した。ライティングに浮かび上がった会場の全体を包む様に、まさに、オープンエアが揺れていたのだ。  出演者全員のブルースセッションがオンステージされた後、気難しいからと聞いていたが、意を決して、バックステージに行った。近藤房之助に久しぶりに会った。ジョー山中と共演している時以来だった。ジョーの分も頑張ってと言った。そして、優男風の男、サニー・ランドレスと話した。優しい男だ。ジョニーの食事の終わるのを待って、ジョニーと会うことができた。椅子に座っていた。相対した椅子に座ってジョニーと差し向かいになる。ジョニーと握手するとその柔らかさに驚いた。細い腕、この腕であのインパクトのあるギターサウンドが醸し出されるとは、脅威のパワーだと思った。日本の今夜の観客はと聞くと「優しいね」と言った。自分を受け入れてくれる観客に感激していた様だ。そして、思い切ってジミ・ヘンドリックスの事を聞いた。その瞬間ジョニーは、にっこりと微笑んだのだ。ジミに傾倒してる事にプライドがあるようだった。「ジミは日本に来た事あるかい」と言った。いやないけど、イギリスのワイト島へジミのイメージを求めて行った話をした。そして、いきなりジョニーに歳を聞いてしまった「68」と言った。自分はいくつに見えるなんてバカなことを言ってしまった。サングラスの私は誰かに似てるとジョニーは言った。そして、妻と一緒に写真を撮った。その背中は優しいお爺ちゃんのようだった。バックバンドのポール・ネルソン、スコット・スプレイ、ヴィット・リュージ等と握手をして別れたが、何とみんな優しかった事か、ステージに立つと、とてつもないパワーを発揮するミュージッシャンだがその素顔は本当に優しい。帰りは、興奮の火照りを醒ます五月の夜風が、気持ちよく頬を吹き抜けていた。 出演者全員のブルースセッションがオンステージされた後、気難しいからと聞いていたが、意を決して、バックステージに行った。近藤房之助に久しぶりに会った。ジョー山中と共演している時以来だった。ジョーの分も頑張ってと言った。そして、優男風の男、サニー・ランドレスと話した。優しい男だ。ジョニーの食事の終わるのを待って、ジョニーと会うことができた。椅子に座っていた。相対した椅子に座ってジョニーと差し向かいになる。ジョニーと握手するとその柔らかさに驚いた。細い腕、この腕であのインパクトのあるギターサウンドが醸し出されるとは、脅威のパワーだと思った。日本の今夜の観客はと聞くと「優しいね」と言った。自分を受け入れてくれる観客に感激していた様だ。そして、思い切ってジミ・ヘンドリックスの事を聞いた。その瞬間ジョニーは、にっこりと微笑んだのだ。ジミに傾倒してる事にプライドがあるようだった。「ジミは日本に来た事あるかい」と言った。いやないけど、イギリスのワイト島へジミのイメージを求めて行った話をした。そして、いきなりジョニーに歳を聞いてしまった「68」と言った。自分はいくつに見えるなんてバカなことを言ってしまった。サングラスの私は誰かに似てるとジョニーは言った。そして、妻と一緒に写真を撮った。その背中は優しいお爺ちゃんのようだった。バックバンドのポール・ネルソン、スコット・スプレイ、ヴィット・リュージ等と握手をして別れたが、何とみんな優しかった事か、ステージに立つと、とてつもないパワーを発揮するミュージッシャンだがその素顔は本当に優しい。帰りは、興奮の火照りを醒ます五月の夜風が、気持ちよく頬を吹き抜けていた。< Photo by Tohru IKENO> |

|

「SA-CD SHM仕様」シリーズに再びザ・フーが戻ってきた・・・犬伏功

|

|||

|

ザ・ローリング・ストーンズのリリースも一段落、「SA-CD SHM仕様」のシリーズにまたザ・フーが戻ってきた。今回、4月に69年の傑作『トミー』、5月に67年の『ザ・フー・セル・アウト』、そして73年の大作『四重人格』がリリースされたが、ストーンズ同様、強烈なほどのポテンシャルを持ったディスクなのである。

ザ・フーの存在を世界に知らしめた傑作『トミー』は03年にCD層とのハイブリッド版が“デラックス・エディション”シリーズの一枚としてリリース(DVDオーディオ版も同時期に発売)されており、当然ながらこれとの“音質差”が最も気になるところだ。実は今回の「SA-CD SHM仕様」を聴くまで本当に差があるのか正直疑問もあったが、まさかこんなに違うとは思わなかった。そう、細部の再現性はもちろんだが、なにより一曲目の「序曲」冒頭の一音を聴いただけで明らかに「SA-CD SHM仕様」の方が優れていると分かるのだ。これにはいくつか理由が考えられ、本作のライナーにも触れさせていただいているのだが、“デラックス・エディション”版はリマスター作業をPCM環境で行ない、DSDへとアップコンバートしたのではないかと思う。その点、今回の「SA-CD SHM仕様」はありのまま、そのままDSDに変換、つまり“フラット・トランスファー”するというこのシリーズの特徴がそのまま優位性に繋がったのである。オリジナル・アナログ盤のポテンシャルには絶対的なものを感じるものの、アナログ盤面の中心部に向かうことで起こる“内周差”による劣化がないという点を考えると「SA-CD SHM仕様」は『トミー』を収録した世界最高峰のソフトだといえるのではないだろうか。 さて、続くは67年リリースの『ザ・フー・セル・アウト』だ。70年代以降、他のオリジナル・アルバムに比べ不当な扱いを受けてきた感のある本作だが、近年ではピート・タウンゼンドのポップ・センスが凝縮された作品として高い評価を与えられるに至っている。本作はザ・フーが米国での成功を目指し死に物狂いで行なった米国ツアーの合間を縫って録音されたものだが、今回の「SA-CD SHM仕様」を聴いて驚いたのがマスターに詰め込まれた音の鮮度の高さだ。それは奥行き、音の粒、鳴りすべてにおいて衝撃的なクオリティであり、ある種のリミッティングが掛けられたと思しき英国オリジナル・ステレオ盤が嘘のような鮮度の音がスピーカーから飛び出してくるのである。モノラル・ヴァージョンの生々しさはステレオのそれをさらに上回る。英国オリジナル盤は“針飛び”を恐れるあまり、ナロウなカッティングにならざるを得なかったのかと思うほどだ。これには英国より優れた環境を擁した米国のスタジオが使われたことも関係しているのかも知れない。 恐らく今回のリリースで最も注目が集まりそうなのが73年の大作『四重人格』だ。この作品は昨年11月にピート・タウンゼンドの監修による“ディレクターズ・カット:スーパー・デラックス・エディション”がリリースされ決定版となったが、ひとつ心残りだったのが、96年版リミックスが“承認”されたことだった。つまりは今回の“オリジナル・ミックス”を用いた「SA-CD SHM仕様」盤は“高音質”であるということ以上の価値があるということだ。本作はオリジナル・アナログ盤の品質が極めて高く、これを超えるのは難しいと思っていたが、流石というべきか、史上最強の『四重人格』が堪能できる一枚となった。それは、実に巧みなミックスと編集が行なわれた本作での“細微の鳴り”が奥の奥まで見通せるほどなのである。 “相変わらず”と敢えて言わせていただくが、この「SA-CD SHM仕様」のポテンシャルは凄い。オリジナル・アナログ盤を所有している方も、決して無視できないはずだ。 |

|

ザ・バーズのアルバム6タイトルが発売。オリコン洋楽チャートにてすべてトップ20入りという快挙を達成!・・・小松崎健郎

|

||||||

ロック史に今なお燦然と輝くザ・バーズ。フォーク・ロックの旗手として1965年にデビュー以来、サイケデリック・ロック、カントリー・ロックといった音楽ジャンルを開拓したパイオニアでもあるわけだが、このたび初期のオリジナル・アルバム5タイトルが<モノラル・ヴァージョン+ステレオ・ヴァージョン+モノラル・マスターの存在するボーナス・トラック>にて紙ジャケット、Blu-Spec仕様にてリリース。と同時にシングル両面およびシングル候補でありながらもオクラ入りとなった楽曲、全52曲(うちステレオ音源は僅か2曲のみ)を収めた2枚組の『オリジナル・シングルズ A's & B's 1965-1971』も同時に発売された。 ロック史に今なお燦然と輝くザ・バーズ。フォーク・ロックの旗手として1965年にデビュー以来、サイケデリック・ロック、カントリー・ロックといった音楽ジャンルを開拓したパイオニアでもあるわけだが、このたび初期のオリジナル・アルバム5タイトルが<モノラル・ヴァージョン+ステレオ・ヴァージョン+モノラル・マスターの存在するボーナス・トラック>にて紙ジャケット、Blu-Spec仕様にてリリース。と同時にシングル両面およびシングル候補でありながらもオクラ入りとなった楽曲、全52曲(うちステレオ音源は僅か2曲のみ)を収めた2枚組の『オリジナル・シングルズ A's & B's 1965-1971』も同時に発売された。これら6枚のアルバムだが、なんと、5月29日付のオリコン洋楽アルバム・チャートのトップ20位以内に初登場で同時ランクインしたのである。デビュー作『ミスター・タンブリン・マン』が第10位に、以下、『昨日よりも若く』(第11位)、『ターン・ターン・ターン』(第12位)、『名うてのバード兄弟』(第13位)、『霧の5次元』(第14位)と連続してランクイン。第16位にはシングル・コレクション『オリジナル・シングルズ A's & B's 1965-1971』がランクインした。まさに快挙といえるだろう。手前味噌になるが、監修者としても本当に嬉しい。 あえて言えば、今回の企画主旨は「当時のラジオで鳴り響いていた音」、「モノラルのポータブル・プレイヤーで聴いていた音」を忠実にオリジナルのマスター・テープから再現することにあった。その意味では、ミックスがアルバムとほぼ異なるばかりか、ショート・エディット(「イージーライダーのバラード」、「栗毛の雌馬」、「グローリー・グローリー」)やロング・ヴァージョン(「ゴーイング・ノーホエア」)、放送禁止に対処すべくピー音を入れた「コーラとアメリカ人)なども含む『オリジナル・シングルズ A's & B's 1965-1971』は外せないだろう。  『オリジナル・シングルズ A's & B's 1965-1971』 (ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル:SICP−3467/8) 2730円  ザ・バーズの歴史は1964年春にまで遡る。 ザ・バーズの歴史は1964年春にまで遡る。ライムライターズやチャド・ミッチェル・トリオの準メンバーとして、さらにはジュディ・コリンズの編曲家、ボビー・ダーリンの伴奏者として活躍していた若きフォーク・ミュージシャン、ロジャー(当時はジム)・マッギン(ヴォーカル、12弦ギター)は、旧態依然としたフォーク・ミュージックに疑問を抱くとともに、当時全米で吹き荒れていたビートルズ旋風に大いに影響されていた。かくしてマッギンはロスのクラブ、トルバドールでビートルズのナンバーをアコースティック・ギターで独唱するという試みを行うのだが、教条的なフォーク・ファンからは嘲り笑われる始末だったという。 しかしながら、そのステージを客席から興味深く見つめる、こちらもフォーク畑出身の若者がいたのである。彼こそはジーン・クラーク(ヴォーカル、タンバリン、ハーモニカ)。元ニュー・クリスティ・ミンストレルスのメンバーであったが、これまたビートルズの「シー・ラヴズ・ユー」を聴いたことで衝撃を受け、グループから離脱したのであった。終演後、彼はマッギンに“ピーター&ゴードンみたいなイカしたデュオを作ろう”と持ちかけ、さらにデヴィッド・クロスビー(ヴォーカル、リズム・ギター)、マイケル・クラーク(ドラムス、ハーモニカ)、クリス・ヒルマン(ヴォーカル、ベース)が順に加わることでバンドとしての形を整えてゆく。当時の彼らはザ・ジェット・セット、そしてザ・ビーフィーターズと名乗りリハーサルとデモ・テープ作りを行っていた。11月には米CBSコロムビアと契約、以降、正式にザ・バーズと名乗ることになる。  翌65年4月にはボブ・ディランのカヴァー「ミスター・タムブリン・マン」でデビュー。以後のザ・バーズ・サウンドの看板ともなるマッギンの奏でるリッケンバッカーの12弦ギター、そして3声のコーラスが印象的なこの曲が全米シングル・チャートおよび全英チャートでNo.1となったことで、一躍彼らはフォーク・ロックの寵児としての名声と人気をモノにする。 翌65年4月にはボブ・ディランのカヴァー「ミスター・タムブリン・マン」でデビュー。以後のザ・バーズ・サウンドの看板ともなるマッギンの奏でるリッケンバッカーの12弦ギター、そして3声のコーラスが印象的なこの曲が全米シングル・チャートおよび全英チャートでNo.1となったことで、一躍彼らはフォーク・ロックの寵児としての名声と人気をモノにする。“ボブ・ディランとジョン・レノンをミックスさせたら、どんな化学反応が起きるのか、当時はそのことを考えていたよ”とはマッギンの発言だ。かくして彼らは、英国のビート・グループ勢の侵攻に対し防戦一方だったアメリカの音楽業界にとっては救世主の如き存在となり、“英国のビートルズに対するアメリカからの返答”と称されたりもした。 しかしながらザ・バーズは、フォーク・ロックが米英で一大ブームとなった頃、すでに次なる地平を見据えていたのであった。同年暮れ、旧約聖書の一節にピート・シーガーがメロディをつけた「ターン・ターン・ターン」のカヴァーを2枚目の全米No.1としたのち、翌66年3月にはジャズ、インド音楽にインスパイアされたシングル「霧の8マイル」をリリース、米英のロック・シーンの中で先陣を切ってサイケデリック・シーンに突入することになる。この直前にはグループのメイン・ソングライターであったジーン・クラークが“飛行機恐怖症”を理由に脱退してしまい、マッギンとクロスビーが作曲面で主導権を握るようになるわけだが、当時のナンバーの多くは宇宙の神秘や憧れをテーマにしたものであり、スペース・ロック(SFロック)とも呼ばれた。 そんな4人編成となったザ・バーズが67年2月に発表したのが、最高傑作との呼び声も高いアルバム『昨日よりも若く』である。マッギン、クロスビーに加え、ここではヒルマンもまた有望なソングライター、シンガーとして名乗りを上げた。彼はカントリー・ポップからサイケ、ギター・ポップと幅広いジャンルの名曲を4曲提供している。アルバムからは「ロックン・ロール・スター」と「マイ・バック・ペイジス」(後者はディランのカヴァー)、2曲のヒットが生まれた。 続く『名うてのバード兄弟』では、収録曲の選定を巡り、マッギン&ヒルマン、そしてクロスビーとの間で激しい応酬が繰り広げられ、その結果、クロスビーはレコーディング途中にして解雇されてしまう。残された3人はゲスト・プレイヤー、さらには多重録音を駆使して、この極めてトータル性の高いアルバムを完成させる。68年1月に発表されたこのアルバムは、ビートルズで喩えるのであれば、『昨日よりも若く』が『リヴォルヴァー』であるのに対し、こちらは『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』そのものである。 そんななか、クロスビーに続き(その後任として再びジーン・クラークが参加するも僅か3週間で再び離脱)マイケル・クラークも脱退、マッギンとヒルマンのデュオになってしまったザ・バーズだが、ドラマーに元ライジング・サンズのケヴィン・ケリー、ギタリスト&キーボーディストとしてインターナショナル・サブマリン・バンドのグラム・パーソンズを加え再始動。 当初、マッギンは“宇宙の夜明け”をテーマに、いにしえのマウンテン・ミュージックからシンセサイザーを大胆に導入してのサイケ、ジャズ・ロックまで、アメリカの音楽史を包括する2枚組アルバムとして発表する計画を練っていたが、一気にグラム・パーソンズの説くカントリー路線へと傾斜、結局、4人はナッシュヴィルへと向かいカントリー・アルバムを制作することとなった。それが68年7月に発表された『ロデオの恋人』である。現在では“カントリー・ロックの金字塔”ともされ高い評価を得ている作品ではあるものの、従来のファンからは拒絶され、一方、保守的なカントリー愛好者たちからも歓迎されなかった。 アルバム発売前に、バンドの南アフリカ公演に反対してグラム・パーソンズが脱退。かねてよりザ・バーズのセッションには参加していた元ケンタッキー・コーネルズのクラレンス・ホワイトが後任として参加。その後、ケヴィン・ケリー脱退、ジーン・パーソンズ参加、ヒルマン脱退、ジョン・ヨーク加入.......と目まぐるしくメンバー・チェンジが続き、結局、68年9月には結成当時からのオリジナル・メンバーはマッギン唯一人ということになった。 その後、ザ・バーズは『バーズ博士とハイド氏』、『イージー・ライダーのバラード』と秀逸なアルバムを発表、またライヴ・バンドとしての評価もうなぎ上りとなってゆくわけだが、ヨークに代わってベーシストとしてスキップ・バッテンが加わった70年頃あたりからライヴ・バンドとしては最強の布陣が完成したといって良いだろう。その成果がライヴとスタジオ録音の2枚組からなる70年9月発表の『(タイトルのないアルバム)』であり、マスコミから絶賛されるとともにファンからも歓迎され久しぶりのヒットを記録した。また、この頃のマッギンはブロードウェイの新進脚本家、ジャック・レヴィと組んでミュージカル『ジーン・トリップ』用に数々の楽曲を書いているが、このアルバムからシングル・カットされ英国、西ヨーロッパ諸国で大ヒットした「栗毛の雌馬」も、この未完に終わったミュージカル用のものだ。 71年には『バードマニア』、『ファーザー・アロング』と2枚のアルバムを発表。しかしながら、72年にはオリジナル・メンバー5人による再結成プランが突如持ち上がったのである。これを主導したのはデヴィッド・クロスビーとアサイラム・レコードのデヴィッド・ゲフィン。かくして、ここに、ライヴ・バンドとしてのCBSコロムビア・バーズと、スタジオ・バンドとしてのアサイラム・バーズとが共存するという有様となり、マッギンが後者を優先させたため、バンドは一気に迷走状態となり、ジーン・パーソンズ、スキップ・バッテンも相次いで脱退、最後にはマッギンとホワイトの2人のみとなってしまう。かくしてオリジナル・バーズによるリユニオン・アルバム『バーズ』の発表を2週間後にひかえた73年2月24日、マナサスからヒルマンとジョー・ララを臨時メンバーとして迎え入れる形で、ニュージャージー州でライヴを行った後、マッギンはザ・バーズ解散を宣言、終止符を打ったのである。 その後、70年代後半にマッギン、ジーン・クラーク、ヒルマンの3人でマッギン・クラーク&ヒルマンを結成した時も、彼らは“オリジナル・メンバー5人が集まって初めてザ・バーズと名乗れる”との73年に交わした暗黙の了解のもと、決してザ・バーズと名乗ることはなかった。しかし80年代後半にマイケル・クラークがヨーク、バッテンら後期のメンバーおよびリック・ロバーツ(ファイヤーフォール)ら所縁のミュージシャンを集めザ・バーズと名乗りオールディーズ・サーキットをした際、命名権を巡る裁判を有利に進めるため、マッギン、クロスビー、ヒルマンの3人はザ・バーズの名のもと再び結集、ライヴとレコーディングを行っている(結局、敗訴したが)。 12年現在、マッギンはザ・バーズ再結成については“100%ありえない”と語っている。 |