|

油井正一アーカイヴ開室・・・中川ヨウ

|

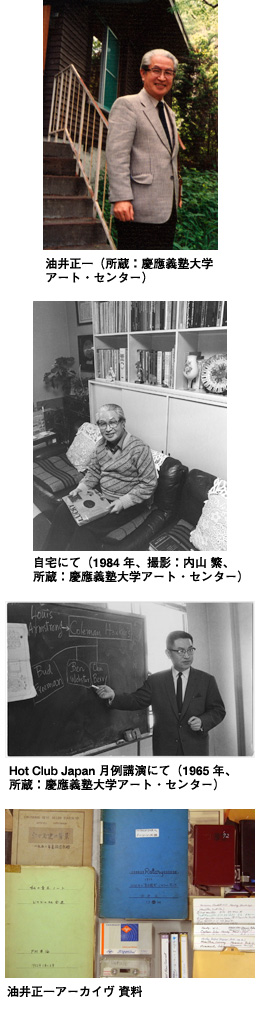

故油井正一氏が、ノートやメモを非常にきちんととられる方であったことは、皆さまのなかにもご存知の方があると思います。

故油井正一氏が、ノートやメモを非常にきちんととられる方であったことは、皆さまのなかにもご存知の方があると思います。ミュージシャンに関する資料もインデックス化され、FM東海「ジャズの社会史」やFM東京で人気を博した「アスペクト・イン・ジャズ」といったラジオ番組の放送原稿も、番組の冒頭からお別れの挨拶まで、すべてご自身で大学ノートに書かれ、そのほとんどが今も残されています。 慶應義塾大学アートセンターが、油井家のご遺族から委託を受け、義塾のOBでもある油井氏が残された資料をおあずかりしたのは2003年のことでした。以来、義塾アートセンターは、ジャズ関連資料の調査・整理とアーカイヴ構築を進めてきましたが、この度、基礎的な資料の整備がすんだことをうけまして、1月31日から閲覧の申込を受け付けることになりました。 義塾で音楽の研究をしているわたくしも、少々お手伝いをしましたが、専門のアーケビストが口を揃えて「油井先生がいらしたら、最もアーケビストにふさわしい」というほど氏の記録は正確で詳細にわたり、その様々な資料からは日本のジャズ・ファンがどうジャズを受け止めてきたかというドキュメントを読み取れるほどでした。 今回の開室は、スタッフの人員の都合もあり、週一日・事前予約制です。きっと多くのジャズ・ファンから希望がよせられるだろうと思います。開室の期限は、今の時点では設けていません(ただしアートセンターが塾内で4月か5月に移転する予定です)。 ただ、アーカイヴの開室とお伝えしますと、多くの方が記念館でもできたような大掛かりな展示を想像されるのですが、資料庫を覗いていただくといった規模であることをご理解いただきたくお願いします。 利用方法につきましては、1月31日以降に詳細をウェブサイトhttp://www.art-c.keio.ac.jp に掲載。 *お問い合わせ:(03)5427-1621 慶應義塾大学アートセンタ−/油井アーカイヴ担当) |

|

英米ロックの架け橋としての≪忘れえぬ人≫

それがデイヴ・メイスンだ・・・小松崎 健郎 |

||

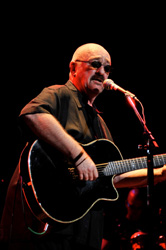

往年のヴィンテージ・ロックをこよなく愛するファンにとって、年明け早々最高のプレゼント(福袋?)となったのが、1月15日(土)に大阪・なんばHATCHで、17日(月)と18日(火)に東京・中野サンプラザで行われたデイヴ・メイスンの来日公演だ。 往年のヴィンテージ・ロックをこよなく愛するファンにとって、年明け早々最高のプレゼント(福袋?)となったのが、1月15日(土)に大阪・なんばHATCHで、17日(月)と18日(火)に東京・中野サンプラザで行われたデイヴ・メイスンの来日公演だ。一般的には“英国が生んだ伝説のロック・ギタリストにしてレイドバック・シンガー”としてのイメージが強いため、僕もどちらかというと円熟味というよりは枯れた雰囲気の佇まいを想像していたのだが、観ると聴くとじゃ大違い。スキンヘッドの容姿はともかく、その現役感溢れるプレイと歌声はまさに一級品! 会場からも溢れんばかりの声援が送られていたのが、とても印象に残った。 メイスンもそうした場内の雰囲気をことのほか楽しんでいたようで(なんといっても来日公演を行うのは18年ぶり・・・、しかも会場は伝説の初来日時と同じ中野サンプラザである)、欧米のマスコミから従来伝えらてきたほどには無口でも気難しそうでもなく、優しそうな人柄が演奏そしてMCからそのまま滲み出してくるかのような雰囲気である。終演後は、ファンとのスキンシップを行いたいとの心遣いから、サイン会まで急遽開催という嬉しいサプライズまであったりも。 さて、熱心なファンの方ならいざ知らず、若いロック・ファンにとってデイヴ・メイスンとは、どういう存在なのだろうか? そんなことを開演前、会場でふと思ったりもしていたのだ。というのも、会場に向かう前、仕事でお会いしていた20代後半の若い編集者の方から(もちろん彼もロック・ファンである)、「デイヴ・メイスンってそれほど聴いたことないんですが、やっぱり70年代の“アメリカン・ロック”の大御所だから一度はじっくり聴いてみようと思ってるんですよ」みたいなことを言われていたからである。「まあ、そうには違いないんだけど、実は彼は生粋の英国人なんですよ」と答えたところ、その編集者Aさんはビックリしたような表情で「えっ、英国人だったんですか」と聞き返してきたのであった。 まあ、これは致し方のないことなのかもしれない。だって僕にしたって、メイスンを初めて聴いた当時(もう今から30年近く前になります)、それこそトラフィックを知る以前のこと、アルバム『忘れえぬ人』の米国盤をカットアウトのLPで手に入れたとき、“これぞアメリカン・ロック!”なんて勘違いして悦に入っていたのだから(余談だが、その次に買ったメイスンのLPは『スプリット・ココナッツ』で、こちらは中古盤)。ちなみに、メイスンにとってソロ・デビュー盤『アローン・トゥゲザー』から通算5枚目(ママ・キャスとのデュオ作も含めると)となる『忘れえぬ人』は73年の作品で、多くの楽曲でグレアム・ナッシュ(ホリーズ〜CSN〜CSN&Y)がハーモニー・シンガーとしてゲスト参加している。 67年以降、トラフィックを出たり入ったりしていたメイスンは英国人でありながら、米国の(特に南部)音楽に対する志向が強く、デラニー&ボニー、ママ・キャスらとの交流を深め、やがては活動拠点すら米国に移行させてゆくわけだが、グレアム・ナッシュもまた生粋の英国人でありつつも、68年暮れのホリーズ脱退後にはメイスン 同様の道程を辿っており、なにかとこの2人には精神性や音楽性を含めて共通項が多い。そんなこんなを考えると、メイスンにとって米国でのターニング・ポイント作となった『忘れえぬ人』で、彼ら2人がジョイントしてるというのも実に興味深いと言えるだろう。 しかしながら、メイスンにしろナッシュにしろ、米国を強く志向しまた意識しているとはいえ、その作風にはいつだって、英国人ならではの叙情性、センチメンタリズム、情感などがそこかしこに漂ってるというのも見逃せないところなのだ。言い換えるのであれば、米国に限りない憧憬を抱きつつも、決して英国人としての自我を捨てきれないのである。それがメイスンやナッシュといったアーティストの作品の表情の彩を豊かなものとするうえで大きなアクセントとなっているに違いない。 今度、編集者Aさんにお会いするときには『忘れえぬ人』と「狂気の軍隊」でメイスンが参加しているナッシュの『ソングス・フォー・ビギナーズ』(71年)のCDをプレゼントすることにしよう、アンコール・ラストの「見張塔からずっと」の興奮も覚めやらぬ中、会場を後にした僕は、そんな思いを胸に家路へと向かったのである。 *写真:川内太郎 |

|

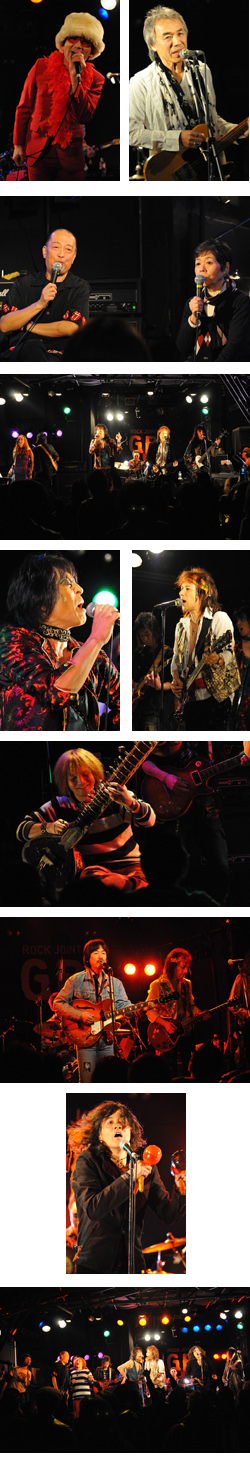

ロックをころがせ!STONES NITE!!Vol.3

Happy Happy Birthday KEITH!・・・町井 ハジメ |

12月18日、吉祥寺のライヴ・ハウス“ROCK JOINT GB”において「ロックをころがせ!STONES NITE!! VOL.3」が開催された。この日は、副題に“Happy Happy Birthday Keith”とある通り、キース・リチャーズの67回目の誕生日にあたる(余談だが、ストーンズ・ファンには「ブラウン・シュガー」等でのプレイでお馴染みのサックス奏者、ボビー・キーズも同じ誕生日)。ここ東京の地からキースの誕生日を祝おうと、多くのローリング・ストーンズ・ファンが集まった。 12月18日、吉祥寺のライヴ・ハウス“ROCK JOINT GB”において「ロックをころがせ!STONES NITE!! VOL.3」が開催された。この日は、副題に“Happy Happy Birthday Keith”とある通り、キース・リチャーズの67回目の誕生日にあたる(余談だが、ストーンズ・ファンには「ブラウン・シュガー」等でのプレイでお馴染みのサックス奏者、ボビー・キーズも同じ誕生日)。ここ東京の地からキースの誕生日を祝おうと、多くのローリング・ストーンズ・ファンが集まった。トップ・バッターはCharlesがリード・ヴォーカルをとる“KEEP ON ROCKS”。「ダイスをころがせ」「夜をぶっとばせ!」といったストーンズ・ヒット・ナンバーに日本語詞を付けて、どこか忌野清志郎を思わせるヴォーカルで歌いまくった。 続いては“X-Rayted Movies”。キース・リチャーズに心酔する筌尾正をリーダーとする4人組で、キースのソロ作品及び、キース率いる“X-ペンシヴ・ワイノウズ”のナンバーをレパートリーとしている。彼らはロニー・ウッドの目の前で演奏したこともあるという実力派であり、この日の演奏もその触れ込みに恥じない素晴らしいものだった。クリスマス間近というで、キースが78年にソロ名義で発表した「ラン・ルドルフ・ラン」を取り上げるあたり心憎く、思わずマニア心をくすぐられた。 ここで司会のマイク越谷氏がゲストの星加ルミ子氏を招き入れ、おふたりによるトーク・ショー。これがなんとも面白かった。星加氏が65年にビートルズに会うために渡英し、着物姿でビートルズとともに1枚の写真に収まっていることは、もはや周知の事実だが、この時にストーンズにも対談をオファーしており、マネージャーのアンドリュー・ルーグ・オールダムからはOKの返事を貰っていたというのだ。だが当日の朝になりアンドリュー氏から「メンバー4人がパリに遊びに行ってしまった」との電話が入り、ストーンズとの対面は結局失敗に終わってしまった。ストーンズらしいといえばらしいのだが・・・う〜んなんとも残念。その後、星加氏は68年にイギリスでミック・ジャガー個人との対談を果たしている。その際ミックは赤いネクタイで紺ブレに身を包み、非常に紳士的な態度で接してくれたという。 72年の年末に星加氏は、懇意にしていたマーシャル・チェス(当時ローリング・ストーンズ・レコード社長)を通じ、『山羊の頭のスープ』をレコーディング中のストーンズに会うためはるばるジャマイカまで飛ぶ。奇しくもストーンズの初来日(73年1〜2月に予定されていた)直前という事で、レコーディング・スタジオにも通いつめ張り切ったものの、帰国後まもなく来日中止を知り愕然としたという。しかし、この時日本からたくさんの和楽器をジャマイカに送っており、それをストーンズの面々に持たせて撮影した写真が現存している。この日は時間の都合もあり、やや駆け足のトークとなってしまった感は否めなかったが、星加氏ご本人はまだまだ話し足りないご様子だったので。次の機会には是非ともじっくりとお話を伺ってみたいものである。 そしてライヴのトリは、我が国を代表するストーンズ・トリビュート・バンド“The Beggers”の登場。安定した演奏力&パフォーマンスで「ビッチ」「ミス・ユー」「悲しみのアンジー」などを聴かせた。キースの誕生日という事もあり、この日はThe Beggersでキースのパートを担当しているキース・ハマ・リチャーズが「ハッピー」「リトル T&A」を披露。そして後半の「ミッドナイト・ランブラー」「悪魔を憐れむ歌」という2曲の長尺曲では、69年〜70年代前半のストーンズが持つ怪しく危ない雰囲気を見事に再現させ、私も含め観客の目と耳を釘付けにした。 ファイナル・パートは、関西を中心に活躍する “ブライアソ・健雄・ジョーソス”がシタールで参加しての「黒くぬれ!」、続いて楽器をリコーダーに持ち替えて「ルビー・チューズデイ」。彼は他にもいくつもの楽器を弾きこなすという、まさにブライアン・ジョーンズのようなミュージシャンだ。 続いてビートルズ関連の著書でも有名なチャック近藤が登場し、ジョン・レノンばりのシャウトをフィーチャーした「ヤー・ブルース」を披露。あの伝説のTVプログラム『ロックン・ロール・サーカス』での“ダーティ・マック”がここに再現された。 続く「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」では、「好きさ好きさ好きさ」の大ヒットで知られる人気グループ・サウンズ、“ザ・カーナビーツ”の元リード・ヴォーカリスト、ポール岡田が登場。豪快なマラカス・アクションが炸裂した(“ザ・カーナビーツの名付け親は、何を隠そう『ミュージック・ライフ』誌の編集長時代の星加ルミ子氏)。 ラストは出演者全員と司会の越谷氏も加わっての「ホンキー・トンク・ウィメン」。観客も出演者も一緒になって歌い、叫び、踊り、会場にいる者全員が思い思いの形でキースの誕生日を祝福していた。 写真:Suzuki Shu |

|

Joe's Xmas・・・池野 徹 12月24日 クロコダイル

|

ジョー山中は、毎年必ず≪Joe's Xmas≫LIVEを行って来た。しかし、昨年のライヴ時に異変が起きた、歌ってる最中に咳き込んで、たびたび歌を中断したのだ。ジョーは、風邪も引かない強いノドを持っていたのに。本人自身戸惑い、ステージから客に対して謝った。それが肺ガンの予兆だった。そんなジョーがぎっしり詰めかけた客の前で、その声を、歌を披露したのであった。2010年12月24日@クロコダイル、≪Joe's Xmas≫。 ジョー山中は、毎年必ず≪Joe's Xmas≫LIVEを行って来た。しかし、昨年のライヴ時に異変が起きた、歌ってる最中に咳き込んで、たびたび歌を中断したのだ。ジョーは、風邪も引かない強いノドを持っていたのに。本人自身戸惑い、ステージから客に対して謝った。それが肺ガンの予兆だった。そんなジョーがぎっしり詰めかけた客の前で、その声を、歌を披露したのであった。2010年12月24日@クロコダイル、≪Joe's Xmas≫。静かに、確かめる様に歌いだしたジョーは、「人間の証明」を歌い切ったのだった。会場に詰めかけた聴衆から、期せずしてかけ声と歓声が起こり、ジョーの歌の復活を確かめたの。歌うことを自身の中へ言い聞かせるかのごとく、ジョーは歌った。「No Women No Cry」「Dock Of The Bay」「ララバイ・オブ・ユー」「Music Loves Me」そして、「Stand By Me」。締めくくりに「きよしこの夜」を切々と歌ったのだった。原宿クロコダイルのクリスマス・イヴは23時を回っていた。 ミッキー吉野、ジョニー吉長、斉藤昇の仲間と、和田ジョージ、篠原信彦、石間秀機のフラワー・トラヴェリン・バンドの仲間達、丹波博幸、永本忠、樋口昌之、小山秀樹のメンバーに、新人KIMI、Zero、Maiのヒップホップ、HULEYAのベリーダンスとジョーのファミリーもステージを賑わした、心温まるライヴになった。 客席には、ジョーのガンの放射線治療を行った医師も鹿児島から来てしっかり見護っていた。ジョーは、自分の命である声帯を助けてくれたことに感謝していた。歌に命を賭ける男に、特別に寒かったクリスマス・イヴは、仲間たち、観客と一体感に包まれた暖かい夜になった。ガンにも、自宅全焼にも負けず≪闘い続ける男≫ジョー山中。 写真:池野 徹 |

|

Rock'n Rollは不滅だぜ

内田裕也の≪38th New Year's World Rock Festival≫開催・・・池野 徹 |

毎年、12月31日から1月1日にブリッジして、内田裕也プレゼンツ≪New Year's World Rock Festival≫が行われているが、今回で38年目を迎えたのは驚異的なことである。1973年、渋谷の西武劇場で「フラッシュ・コンサート」として始めたのが前身で、キャロルの矢沢永吉、ミッキー・カーティス、加藤和彦とサディスティックミカバンド、頭脳警察、かまやつひろし、カルメンマキ、ファニーカンパニー、クリエイションとそうそうたるメンバーの参加でスタートしている。時のカルチュア拠点渋谷から、芸人の街・浅草に場所を移してロックンロールして来た。

毎年、12月31日から1月1日にブリッジして、内田裕也プレゼンツ≪New Year's World Rock Festival≫が行われているが、今回で38年目を迎えたのは驚異的なことである。1973年、渋谷の西武劇場で「フラッシュ・コンサート」として始めたのが前身で、キャロルの矢沢永吉、ミッキー・カーティス、加藤和彦とサディスティックミカバンド、頭脳警察、かまやつひろし、カルメンマキ、ファニーカンパニー、クリエイションとそうそうたるメンバーの参加でスタートしている。時のカルチュア拠点渋谷から、芸人の街・浅草に場所を移してロックンロールして来た。内田裕也のNHK紅白歌合戦ぶっ飛ばせというスピリットと、Rock'n Rollを愛する気持ちが、いまだにコンティニューされて来たで。公共の巨大なメディアに対するアンチテーゼ、Elvis Presleyに衝撃を受けRock Musicに心酔して来た裕也は、その社会的政治的背景の中をくぐり抜けて、今なお存在して、ロックのライヴを実施しているということは、世間がどう批判しようが、単なる音楽だけのRock'n Rollだけでない、ひとりの人間としての人生があり、仲間の絆を育てて来た、サムシングのコミュニティを形成している気概がある。だからこそ38回を超えてここまで来ているのだ。 2005年より、World Rockと称して、韓国、中国、カナダ、アメリカ、そして、イギリスと、世界のロックにもその気概を示している。日本は東京に12月31日、銀座博品館劇場に久しぶりに、内田裕也を筆頭に、今まで、世界のステージで出演していた、ジョー山中、桑名正博、白竜、シーナ&ロケッツのメンバーが集結して、力の入った東京公演のステージになったのである。 ガン闘病中のジョー山中が、FLOWER TRAVELLIN' BANDで「Satori」を歌った。良かった。感涙が走った。このキイを歌い切ったジョーと、ジョーの歌声の聞けたことに、総立ちの観客は、感動の拍手を送っていた。メンバーのジュン小林もカナダから駆けつけ、篠原信彦、和田ジョージそして、石間秀機のシターラが、よりいっそう冴え渡った。初回以来ファニーカンパニーで出演している桑名正博の歌とギターの実力も健在。崔洋一監督の見守る中、白竜の熱唱。そして、HIROのカイキゲッショク、ビリーのBefore Christ Butterflyの鬼気迫るハード・ロック。東南アジアで活躍の氏神一番。和太鼓の上田秀一郎のビリビリ来る鼓動。ロックンローラー、石橋勳BAND。優子のMe-ISMのウーマン・パワー。大阪よりのNAO-SHINのハーモニー・デュオ。MCも務めた、AURA。そしてニューカマーのアカペラでSOLZIC。紅麗威、VINAL、ケミカルピクチャーズ、Aとヴィジュアル系ロック。トリを務めたのは、いつもその艶やかな姿態で迫るシーナ&ロケッツ、鮎川誠のギターで「Satisfaction」でロックの興奮を締めくくった。久し振りに重量感溢れる日本のロック・ステージになったのだった。  カウントダウンで、内田裕也&トルーマン・カポーティR&R BANDの面々が、裕也の「朝日の当たる家」を熱唱。裕也のホワイト&レッドのコスチュームは、NHK紅白をロックしてるようだった。会場は、スタンディング・オベイションで、最高潮のノリは、Rock'n Rollそのものだった。

カウントダウンで、内田裕也&トルーマン・カポーティR&R BANDの面々が、裕也の「朝日の当たる家」を熱唱。裕也のホワイト&レッドのコスチュームは、NHK紅白をロックしてるようだった。会場は、スタンディング・オベイションで、最高潮のノリは、Rock'n Rollそのものだった。オフステージには、毎年必ず現れる裕也ファミリーの本木雅弘・内田也哉子夫妻と成長著しい3人の子供達。崔洋一、滝田洋二郎映画監督、作家のモブ・ノリオ、近田春夫。裕也の歴代マネージャー達、音楽、報道メディアの担当者達と、それぞれの再会を内田裕也は、強面の顔の中に、優しさ一杯であった。打ち上げた時は、元旦の3時オーバー、帰途につく観客と共に、大寒の中快晴の夜明けが待っていた。別れ際に内田裕也と交わした、シェークハンドは、30年近く通っている自分と裕也にとって≪New Year's World Rock Festival≫の永遠を誓う意味が込められていたと思うのだった。 写真:池野 徹 |

|

「せたがや名曲コンサート 世田谷フィルハーモニー管弦楽団&世田谷区民合唱団」

2011年1月23日 昭和女子大学人見記念講堂・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤村 貴彦 |

東京23区の中でも世田谷区は、ユニークな音楽活動を催しており、主体はあくまでも区民である。立派なコンサートホールを持つ区は多い。プロの音楽家が時折来て、通常のコンサートよりもやや低めの料金で区民のために音楽を提供するのが多くの区の音楽事業である。それに対して世田谷区では、世田谷フィルハーモニー管弦楽団と世田谷区民合唱団に対して厚い支援を行っている。

東京23区の中でも世田谷区は、ユニークな音楽活動を催しており、主体はあくまでも区民である。立派なコンサートホールを持つ区は多い。プロの音楽家が時折来て、通常のコンサートよりもやや低めの料金で区民のために音楽を提供するのが多くの区の音楽事業である。それに対して世田谷区では、世田谷フィルハーモニー管弦楽団と世田谷区民合唱団に対して厚い支援を行っている。世田谷フィルハーモニー管弦楽団は、1989年、作曲家故芥川也寸志氏の「世田谷区民によるアマチュアオーケストラ」という呼びかけに応じて設立されたという。芥川氏は、「音楽はみんなのもの」という考えを常に主張し、彼ほど熱心にアマチュアの音楽活動に取り組んだ音楽家はいない。 2008年1月から田中良一が世田谷フィルの音楽監督に就任。アマチュアオーケストラも数多く存在するが、プロの本格的な指揮者を常任に置く事はあまりない。その意味でも、このオーケストラが、高い水準に近づくことに努力をし、この団体を支える区もオーケストラの在り方を理解しているのである。音楽監督なくして、オーケストラの特徴と成長は望めないのである。 プログラムの前半はチャイコフスキーの「イタリア奇想曲」。派手な演出なしの誠実な表現で、良い響きが出ていたが、もっと歌う表情やクライマックスに向けて大胆なうねりのようなものがあってもよかった。曲全体として一つの大きな意味を結実させる事が出来ていないのが残念である。団員がさらに音楽を深め、経験を蓄積させていくことも必要だが、この曲を指揮した田中良一の音楽のつくりに問題があった。 プログラムの後半は、世田谷区民合唱団が加わって、マスカーニのオペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」。この作品は名曲でありながらめったに演奏される事がない。およそ1時間10分のオペラだけに他の作品と並べることが難しいのであろう。 今回はセミステージ形式とはいえ、大島尚志の演出が良く、シチリア島で起こった男女のもつれが率直に伝わってきて、照明等もシンプル。 そして歌手も派手な動きが少なかったが、音楽の質を良く生かし、効果的に仕上げていた。もしかしたら、我が身にも起こりそうな感じを与えてしまいそうな怖さを与えるのが、このオペラの特徴の一つであり、演出の仕方なのかもしれない。それにしてもこのオペラの音楽は美しい。有名な間奏曲などは一度聴いたら絶対に忘れる事が出来ないのである。 歌手の事に少し触れておくと、サントゥッツァを歌った菅有美子は、抒情実も格調も良く出ていて、声も豊かである。トゥリッドゥの中鉢聡は、演技力は抜群で、正確な技術とゆとりのある内面的表現でこの役を見事に歌いきっていた。アルフィオの泉良平は、深ぶかとしたかっぷくの良い歌を聴かせてくれた。もう少し凄味が加われば申し分ない。ルチアの与田朝子とローラの勝倉小百合は、このオペラの役にふさわしい瑞々しい表情があって歌もききばえがあった。 田中良一の指揮はイタリア奇想曲でも触れたが、もう少し弦などにイタリア風のカンタビーレがあっても良かった。田中良一はあまり自己を主張しない指揮者のように思われたが、9月世田谷フィルの定期では、ベートーベンの「英雄」をどのように仕上げるのであろうか。 帰路田園都市線大手町から、丸ノ内線に乗り換え、地下鉄が後楽園の地上に出ると、かつての文京公会堂の事が胸に走った。ドリフターズが「エンヤーコラショ」を聴衆と共に歌い、幼かった筆者はこの公演を一度見たいと思った。文京公会堂にかわってシビックホールが建った。文京区ではソフトよりもハードが先行しているのである。文化行政のあり方について考えさせられた一日でもあった。 世田谷区には松陰と直弼の墓が近くにある。今後両者が活躍するオペラを世田谷区民の力で創作するのも興味深い。想像と創造があってこそ真の文化と言えるからである。 |