|

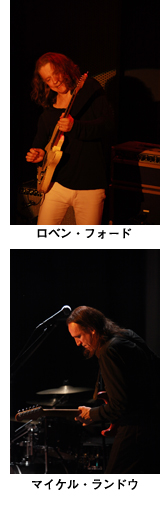

インタビュー 個性の際立ちと融合 ロベン・フォード&マイケル・ランドウ

・・・細川真平 |

ロベン・フォードとマイケル・ランドウという、卓越したプレイで音楽シーンを彩ってきたベテラン・ギタリスト2人がバンドを結成した。それが、レネゲイド・クリエイションだ。 ロベン・フォードとマイケル・ランドウという、卓越したプレイで音楽シーンを彩ってきたベテラン・ギタリスト2人がバンドを結成した。それが、レネゲイド・クリエイションだ。彼らはともに、ロック、ブルース、ジャズ、フュージョンのジャンルを行き来する圧倒的なセンスとテクニックを持つ。そういう意味では、方向性に重なり合う部分を持ちつつも、それぞれが突出した個性を輝かせてもいる。アルバム『レネゲイド・クリエイション』が作り出した深い感動は、その個性の際立ちと融合によるものだったと言っていいだろう。8月26日、Blue Note TOKYOでのライヴ前に、2人から話を聞いた。 Q:レネゲイド・クリエイションのアルバムを聴いて本当に感動しました。ふたりの個性もそれぞれ際立っているし、それが融合した結果も素晴らしいです。 ロベン(以下R):ありがとう。 マイケル(以下M):どうもありがとう。 R:僕たちもとても誇りに思っているんだ。 Q:これまでお互いのプレイをどう思っていたのですか? R&M:ははは……(笑)。ふふふ……(笑)。 M:ロベンのプレイのことはとても高く評価していたよ。僕たちが最初に一緒にプレイしたのは1979年だったはずだ。それ以来何度も共演したわけじゃないけど、僕はいつもロベンの大ファンだったよ。 R:僕もマイクのプレイを聴いてすぐに好きになったよ。その当時からすでに、僕は他のギタリストと一緒にプレイしたいと思っていたんだ。僕らみたいなプレイヤーにはそう思わない人が多くてね。キーボード・プレイヤーやドラマーやベーシストとはプレイしても、少なくとも僕の周辺には、他のギタリストと組もうっていうギタリストは多くなかった。でも、僕はちょっと違っていたんだ。 M:ああ、それは確かだ。 R:で、マイクのプレイを聴いて、こいつとプレイしたいって思ったんだ。彼は当時19歳で、僕は25歳だったかな。それで数カ月間、断続的にだったけど、一緒にバンドをやったんだ。でも、それ以来、今回まで僕たちはほとんど一緒にプレイしていなかったんだよ。 Q:レネゲイド・クリエイションを結成したきっかけを教えてください。 R:これはジン・チ(フォードが率いた3人組バンド)の別ヴァージョンになるかな。アルバムを3枚作ったあと、レコード会社がもう1枚作ってほしがったんで、作ることになったんだけど、(ドラマーの)ヴィニー(・カリウタ)が加われなかった。それで僕が、ヴィニーの代わりにゲイリー・ノヴァックを入れてみたらどうかって提案したんだ。同時に、マイケル・ランドウも入れたら何かまったく別なものができるんじゃないかって思いついて。そうしたら幸いにも(笑)、彼らも興味を示してくれた。それで、マイクと僕は曲を作り始めたんだ。 M:ああ、すぐに曲を作り始めたね。そこからはどんどん話が進んだよ。アルバムもかなりのスピードでレコーディングしたしね。 R:実際、2日だったね。 M:そうだね。 R:僕たちはマイクのホーム・スタジオでレコーディングしたんだ。これがまた実にすごいスタジオでね。素晴らしい機材が揃っているんだ。何年もかけて、彼が作り上げたスタジオなんだよ M:曲の多くはライヴっぽい録音だったよね。 R:かなりライヴ的なレコードだよね。 M:うん。 Q:一緒にアルバムを作ってみて、お互いに対する印象は変わりましたか。 M:特に変わらないな。さっきと同じ話になっちゃうけど、僕たちのレコーディングはライヴみたいなものだったからね。それと同じって気がしたよ。 R:僕もそうだな。 Q:どっちがソロを取るかで喧嘩になったりはしなかったですか?(笑) R&M:すべての曲でね!(笑) R:俺だ、俺だ! ってね(笑)。 M:もっとやらせろ! とか(笑)。 Q:演奏していて、お互いの気持ち、ソウルとかスピリッツとか、そういう部分で合致したようには感じましたか? R:どうだろうね。 M:このバンドでは、間違いなく互いのプレイを聴きながらプレイしている。とてもいい意味でね。それって最近では珍しいことだ。特に、お互いのプレイに何か加え合ったり、補い合ったりっていうのがね。 R:僕たちはこれまで本当に長いことミュージシャンとしてやってきた。さまざまなシチュエーションでプレイしてきた。だから、他の人とどうプレイすればいいのか、よくわかっているんだ。あるときは他の人よりもいい気持ちになる。イヤな気分になることもあれば、まあまあってときもある。うん、いいぞってときもあれば、最高ってときもある。今回は最高って気分になれたシチュエーションだったよ。僕たちはあまりいろいろと頭で考えないんだ。自分たちがしていることはわかっているからね。ただ心地よくプレイをしている。それって、野球をしているようなものだ。 M:やっていることを信じて、やる。 R:それってとても重要なことだと思うんだ。 写真:グレート・ザ・歌舞伎町 |

|

歌手仲間の暖かさ ジョー山中チャリティー・ライヴ・・・池野 徹

|

肺ガンにかかり、闘病中の歌手のジョー山中を支援しようと、歌手仲間が集まり≪GET WELL JOE !チャリティー・ライヴ≫が、8月10、11、12、24日、原宿クロコダイルで行われた。4日間を通して、50人を超すミュージッシャンが出演した。 肺ガンにかかり、闘病中の歌手のジョー山中を支援しようと、歌手仲間が集まり≪GET WELL JOE !チャリティー・ライヴ≫が、8月10、11、12、24日、原宿クロコダイルで行われた。4日間を通して、50人を超すミュージッシャンが出演した。MC近田春夫の巧みなイントロで始まり、8月10日、ジョーのバックバンド、ONE LOVEと亀淵友香が登場、ジョーとの昔話。深水龍作& Deep Mouthの「Honky Tonk Women」などで盛り上がり、ジョーの旧知、ジョニー吉長、原田喧太、鮫島秀樹、ゲストで桑名正博が加わり、ジョーの「ララバイ・オブ・ユー」を歌う。会場に来ていた、ミッキー・カーチスが飛び入り大きな拍手を浴びた。 8月11日は、四人囃子の森園勝敏のギターと、岡井大二のドラムに、金子マリがジョイント。ジャニス・ジョプリン顔負けのブルースでジョーとの絡みを即興で歌ったのは印象的だった。そして、TENSAWが登場、アヴァンギャルドロックを聴かせ、締めに、アラン・メリルのギター・リフが冴え渡った。 8月12日は、あの頭脳警察のPANTA & TOSHIが「あしたのジョー」でガン飛ばし、ジョーとGSの頃からのTHE GOLDEN CUPSがミッキー吉野、エディ蕃、マモルマヌー、ルイズ・ルイズ加部、樋口昌幸で「横浜ホンキー・トンク・ブルース」をジョーの名前をインサートして披露。そして、Flower Travellin' Bandの石間秀樹、ジョージ和田、小林ジュン、篠原信彦が登場、そこへ、ムッシュかまやつがギターを抱えロックンロールした。ジョーに代わってヴォーカルは、中村祐介が務めた。台風最中の興奮を高めるかの様に、スペシャル・ゲスト萩原健一が登場。いきなり♪ジョー、ジョー、ジョー♪とシャウトが始まった。そのしゃがれた声は、歌と言うより芝居の演技のパフォーマンスであった。ジョーの息子、レイ山中、ZEROとSpice Twiceもステージに姿を見せた、「Papa I Love You」! 8月24日、ギターの名手Charが古田たかし、かわいしのぶとのトリオで登場、若き日のジョーとの出会いを思いクリームの「サンシャイン・オブ・ユア・ラヴ」をパフォーム。 そこへ突如としてジョー山中本人が現れたのである。ジョーは近田のコールに答えて挨拶。 「ガン発症経過を語り、命の尊厳を学び、ミュージッシャン仲間達、ファンの皆様、会場の皆様に、いつもは歌い手としてパワーを送っていたが、今回は、皆様から勇気とパワーを頂いた」と感謝の意を表した。 そして、SHEENA & ROKKETSが登場。渡辺信之、川嶋一秀、浅田孟にギターの鮎川誠、ヴォーカルのSHEENAが、ブルース・ロックを聴かせ、「ジョーのそばには俺たちがいつもいる」と誠が言った。そして、会場と近田のコールに、ジョー山中がオン・ステージしたのである。己との葛藤の中でジョーは歌い始めた「スタンド・バイ・ミー」。Charも加わりジョーは、声を確かめる様に、ステージでいつもの様にジャンプして歌い終えた。大喝采の中にいた。ジョーには忘れられない1曲になった。 このチャリティー・ライヴでは、ロックとか音楽そのものだけでない、伝える人の気持ちが伝わるステージになっていた。これは、出演したミュージッシャンも、観客も、一つになった不思議な暖かさを感じていた事だ。ロック・ミュージッシャンって素敵な仲間で繋がっているだなああと、異口同音に会場で聞かれた。ジョーの人柄は誰にでも愛されていた、それこそジョーの言う“ONE LOVE”だ。GET WELL JOE !! 写真:池野 徹 |

|

1960年代ヒット・ソングをLIVEで堪能≪Oldies But Goodies≫

・・・Mike M. Koshitani(越谷政義) |

|

僕がアメリカン・ヒット・チューンをFENで楽しむようになったのはアーリー・シックスティーズ、1960年代初頭のこと。小学生で英語なんか全く分からなかったのに、フォー・シーズンズや、ビーチ・ボーイズ、そしてザ・キング、エルヴィス・プレスリー、レイ・チャールズほかを聴いていた。64年にストーンズやビートルズのレコードが日本発売、「ミュージック・ライフ」を読みながらアメリカやイギリスのサウンドに熱中。そして、ストーンズからR&Bやブルースを確実に教えてもらった。ベンチャーズやピーター&ゴードン、ビーチ・ボーイズやビートルズのライヴに行ったのもその頃・・・。660年代後半はストーンズのファン・クラブを運営しながらビルボードやメロディ・メーカーのチャートのフリークになっていた。

そんな時代を彷彿とさせるLIVEを8月末から9月初頭にかけてこの日本で堪能した。  8月25日、Billboard Live TOKYO≪ダン・ペン with ボビー・エモンズ≫。ボビーは60年代のサザン・ソウルを語る上では忘れられないソングライター・プロデューサーで、オーティス・レディングやアレサ・フランクリンも所縁が深い。高校時代に3カ月も待ちながら輸入盤で入手したジェームス・カーという素晴らしいR&B歌手とも関連がある。その他、多くのヒット・ソングを生み出している。自身もアルバムを発表して、近年はライヴ活動を続けている。そんなダンが同行したのがボビー・エモンズ、エルヴィス・フリークならその名を知っているキーボード奏者。ザ・キングのメンフィス・セッション!

8月25日、Billboard Live TOKYO≪ダン・ペン with ボビー・エモンズ≫。ボビーは60年代のサザン・ソウルを語る上では忘れられないソングライター・プロデューサーで、オーティス・レディングやアレサ・フランクリンも所縁が深い。高校時代に3カ月も待ちながら輸入盤で入手したジェームス・カーという素晴らしいR&B歌手とも関連がある。その他、多くのヒット・ソングを生み出している。自身もアルバムを発表して、近年はライヴ活動を続けている。そんなダンが同行したのがボビー・エモンズ、エルヴィス・フリークならその名を知っているキーボード奏者。ザ・キングのメンフィス・セッション!そんな二人のシンプルな構成だけど実にエモーショナルなステージはドラマティック、一瞬のうちにあの時代に呼び込む。ダン・ソングスが次々に登場した。オープニングは「恋のあやつり人形」、ジェームス&ボビー・ピューリファイの66年ヒット。ゴールデン・カップスもカヴァーしていた。そして、エルヴィスのバックも務めていたスウィート・インスピレーションズ「スウィート・インスピレーション」、ボックス・トップスの「クライ・ライク・アベイビー」、アレサ・フランクリンの「ドゥ・ライト・ウーマン、ドゥ・ライト・マン」、パーシー・スレッジの「イット・ティアーズ・ミー・アップ」、ジェームス・カーの「ダーク・エンド・オブ・ザ・ストリート」・・・、60‘s R&Bタイム。Billboard Live TOKYOの出来る前の六本木の防衛庁横にあったジューク・ボックス・バー≪ジョージ≫(65年開店)ですごした60年代後半を思い出したのだった。ちなみに≪ジョージ≫には多くのR&Bアーティストが足を運び、ダリル・ホールやジョン・オーツは常連。キース・リチャーズも飲みに行ったことがある。 写真:acane  9月9日はBlue Note TOKYOでの≪フェリックス・キャヴァリエズ・ラスカルズ≫。1960年代中期、ブルー・アイド・ソウルをよく聴いた。ライチャス・ブラザーズも良かったけど、よりグルーヴ感あふれたR&Bタッチなサウンドを聴かせてくれたのがヤング・ラスカルズだった。フェリックス・キャヴァリエのヴォーカルにあわせて、よく≪ジョージ≫のジューク・ボックス前でダンスした。彼らのヒット・ソングはビルボード誌のHOT100ばかりでなくR&Bチャートでもアクション。

9月9日はBlue Note TOKYOでの≪フェリックス・キャヴァリエズ・ラスカルズ≫。1960年代中期、ブルー・アイド・ソウルをよく聴いた。ライチャス・ブラザーズも良かったけど、よりグルーヴ感あふれたR&Bタッチなサウンドを聴かせてくれたのがヤング・ラスカルズだった。フェリックス・キャヴァリエのヴォーカルにあわせて、よく≪ジョージ≫のジューク・ボックス前でダンスした。彼らのヒット・ソングはビルボード誌のHOT100ばかりでなくR&Bチャートでもアクション。*ロンリー・トゥ・ロング 67年 16位(HOT100) 33位(R&B) *グルーヴィン 同年 1位(HOT100) 3位(R&B) *ア・ビューティフル・モーニング(ここからラスカルズに変名) 68年 3位(HOT100) 36位(R&B) *自由への讃歌 同年 1位(HOT100) 14位(R&B) *希望の光 69年 24位(HOT100) 36位(R&B) その他HTO100オンリーのチャート・インは「グッド・ラヴィン」(66年 1位)「ユー・ベター・ラン」(66年 20位)「ア・ガール・ライク・ユー」(67年 10位)「高鳴る心」(67年 4位)「すばらしき世界」(67〜68年 20位)ほか。 そんな彼らの代表作が次々に登場するまさにライド・オン!なステージ。オープニングはいきなり「ロンリー・トゥ・ロング」。続いてウィルソン・ピケットでお馴染み「イン・ザ・ミッドナイト・アワー」、スライ&ファミリー・ストーンやマイケル・ジャクソンのおなじみのナンバーも登場させた。「ア・ビューティフル・モーニング」、そして5曲目で「グルーヴィン」、HOT100で4週ナンバー・ワンを記録。今でも日本盤シングルは宝物だ。後半の、YRファースト・アルバムにも収録されていたサー・マック・ライスのオリジナルでウィルソン・ピケットのヒットとして有名なR&Bスタンダード「マスタング・サリー」、思わずブーガルーを踊りたくなった。この曲はシカゴのブルース・クラブではここ20年余り定番になっている。ラストはオージェイズの「ラヴ・トレイン」を加えた「自由への讃歌」。そしてアンコールではリッチー・ヴァレンスの「ラ・バンバ」、ボ・ディドリーの「ヘイ・ボ・ディドリー」、レッド・ツェッペリンの「胸いっぱいの愛を」、ジミ・ヘンドリックスの「パープル・ヘイズ」、マーヴィン・ゲイの「ホワッツ・ゴーイン・オン」といったスタンダードを含めての「グッド・ライン」。まさにオールディーズ・バット・グディーズ・ショーを堪能した。 写真:グレート・ザ・歌舞伎町(LIVE)  そして9月11日は中野サンプラザホールで60回目の来日公演、ザ・ベンチャーズ。最近は甘一&ウィンター・ヴァージョンの年2回の来日とはいえ、すごい記録。初来日は1962年、リバティ・レコード日本発売記念の「日米ロック・ツイスト合戦」(MCは湯川れい子さん)。ドン・ウィルソン&ボブ・ボーグルのふたりベンチャーズだった。そして65年1月が2度目の来日、ドン・ウィルソン、ボブ・ボーグル、ノーキー・エドワーズ、メル・テイラー。エレキ・ブームが日本中でエクスプロージョンを始めていた頃で、渋谷にあったリキ・スポーツパレスでのライヴはダンス・パーティーだったのを思い出す。あれから40数年、今回が還暦公演なのだ。そして、彼らは今年4月に叙勲受章、賞賜は旭日小授章!現在のメンバーのドン・ウィルソン、ジェリー・マギー、ボブ・スポルディング、リオン・テイラー、それに冬に加わるノーキー・エドワードが受賞。我が国の音楽文化の向上・発展及び日米両国の友好親善に多大に貢献したことが認められたというのがその理由。叙勲は、個人に対して行われるものだそうで、海外ポップ・ミュージックの分野ではザ・ベンチャーズ初めてであり、また、メンバー全員が同時に受けたことも初めて。ドンは、ボブ・ボーグルやメル・テイラーらともその名誉を分ちあいたいと語ってくれた。そんな≪ベンチャーズ・ジャパン・ツアー2010≫、おなじみの「10番街の殺人」「ウォーク・ドント・ラン′64」「ワイプ・アウト」「ハワイ・ファイヴ・オー」「ダイアモンド・ヘッド」「パイプライン」「キャラヴァン」はじめ、「二人の銀座」「京都の恋」「雨の御堂筋」「京都慕情」など30楽曲近くが登場。ビートルズ・ソング・カヴァーを集めたニュー・アルバム『イン・マイ・ライフ』(EMIミュージック・ジャパン/TOCP-70839)からもタイトル・ソングや「ノルウェーの森」を披露したのだ。個人的にはブッカー・T&MG’sのカヴァー「グリーン・オニオン」により大きな拍手を送った(公演後バックステージでジェリー・マギーに確認したところ、やはり彼のリクエストでセットリストに加えたとのことだ)。2011年のLIVEがまたまた楽しみになってしまった。

そして9月11日は中野サンプラザホールで60回目の来日公演、ザ・ベンチャーズ。最近は甘一&ウィンター・ヴァージョンの年2回の来日とはいえ、すごい記録。初来日は1962年、リバティ・レコード日本発売記念の「日米ロック・ツイスト合戦」(MCは湯川れい子さん)。ドン・ウィルソン&ボブ・ボーグルのふたりベンチャーズだった。そして65年1月が2度目の来日、ドン・ウィルソン、ボブ・ボーグル、ノーキー・エドワーズ、メル・テイラー。エレキ・ブームが日本中でエクスプロージョンを始めていた頃で、渋谷にあったリキ・スポーツパレスでのライヴはダンス・パーティーだったのを思い出す。あれから40数年、今回が還暦公演なのだ。そして、彼らは今年4月に叙勲受章、賞賜は旭日小授章!現在のメンバーのドン・ウィルソン、ジェリー・マギー、ボブ・スポルディング、リオン・テイラー、それに冬に加わるノーキー・エドワードが受賞。我が国の音楽文化の向上・発展及び日米両国の友好親善に多大に貢献したことが認められたというのがその理由。叙勲は、個人に対して行われるものだそうで、海外ポップ・ミュージックの分野ではザ・ベンチャーズ初めてであり、また、メンバー全員が同時に受けたことも初めて。ドンは、ボブ・ボーグルやメル・テイラーらともその名誉を分ちあいたいと語ってくれた。そんな≪ベンチャーズ・ジャパン・ツアー2010≫、おなじみの「10番街の殺人」「ウォーク・ドント・ラン′64」「ワイプ・アウト」「ハワイ・ファイヴ・オー」「ダイアモンド・ヘッド」「パイプライン」「キャラヴァン」はじめ、「二人の銀座」「京都の恋」「雨の御堂筋」「京都慕情」など30楽曲近くが登場。ビートルズ・ソング・カヴァーを集めたニュー・アルバム『イン・マイ・ライフ』(EMIミュージック・ジャパン/TOCP-70839)からもタイトル・ソングや「ノルウェーの森」を披露したのだ。個人的にはブッカー・T&MG’sのカヴァー「グリーン・オニオン」により大きな拍手を送った(公演後バックステージでジェリー・マギーに確認したところ、やはり彼のリクエストでセットリストに加えたとのことだ)。2011年のLIVEがまたまた楽しみになってしまった。写真:吉浜弘之 |

|

ジャパニーズ・ロック・インタビュー集発売記念

≪レジェンド・ロッカーズ vol.1 夢のライヴ&バトル≫ ROCK AND A HARD PLACE!・・・町井ハジメ |

|

4月に発売され、その幅広い人選とディープな内容で目下話題となっている越谷政義(Mike Koshitani)氏編集の書籍、『ジャパニーズ・ロック・インタビュー集』(TOブックス刊)の発売記念イベント「レジェンド・ロッカーズ vol.1 夢のライヴ&バトル」が8月29日吉祥寺の「ROCK JOINT GB」にて開催された。

事前に発表されていた出演者は、インタビュー集にも登場した加納秀人(Vo&G)率いる外道(B:松本慎二、Dr:そうる透)、森園勝敏(Vo&G)、岡井大二(Dr. ともに四人囃子)、山本恭司(Vo&G. BOWWOW)、鳴瀬善博(B. カルメン・マキ&OZ etc.)というロッカーで結成されたなんとも豪華なユニット、その名も“ザ・レジェンド・ロッカーズ”の計2組。加えてゲストとして、ブルースの本場シカゴで活躍する菊田俊介(G)や元VOWWOWの厚見玲衣(k)も名を連ねる。タイトルにある“バトル”という文字からも、セッション的な展開がある事も匂わせており、いやが上にも期待が高まっていた。 18時30分の開演時刻の10分ほど前に会場に入ったが、都内のライヴ・ハウスとしては比較的大き目のキャパシティの同所もすでに満員。連日の猛暑に負けないくらいの熱気に満ちた場内には、ジャパニーズ・ロックの巨人たちによる宴を今や遅しと待つ観客たちで溢れ返っていた。 Mike Koshitani氏のMCによって、まずは外道が登場。真っ白な連獅子姿の加納秀人が一際目を惹いた。「龍神〜天に舞う」でスタートしたステージは、「逃げるな」「Yellow Monkey」「Dance Dance Dance」などおなじみのレパートリーへと続くにつれ、加納のドライヴ感溢れるギターと歌によって観客はグイグイと引き込まれていく。後半には初期の名曲「ビュンビュン」と「香り」をたたみかけるように披露。観客も大“外道”コールで応えた。また、外道がこのライヴ出演ををきっかけとして今後このメンバーで再始動という、ファンにとっては嬉しい発表もあった。 次のコーナーへのセットチェンジ時には、ロニー・ウッドからMike氏に届いた日本のファンに向けてのメッセージと、9月22日に発売されるロニーのニュー・アルバム『アイ・フィール・ライク・プレイング』収録曲「ラッキー・マン」が会場内にオン・エアされた。 続いてのレジェンド・ロッカーズの演奏に先立ち、森園、岡井、山本、鳴瀬、そして演奏を終えた加納を加えた5人とMCのMike氏での“トーク・バトル”。本の内容にも負けないくらいの濃い話が続出した。個人的には元ムーンダンサー〜VOWWOWでキーボード奏者として活躍した厚見玲衣がその昔、四人囃子の追っかけだったと言う話や、加納・成瀬によるプロレス話(初代タイガーマスクのデビュー試合では、外道も生演奏で参加している)が興味深かった。 セッティング時にはステージにスクリーンが下り、10月13日に国内盤DVDの発売が決定した映画『ザ・ローリング・ストーンズ レディース&ジェントルメン』の予告編が流され、場内の目は釘付けになった。 スクリーンが上がり、いよいよ待ちに待った“ザ・レジェンド・ロッカーズ”が登場。山本のギターがジミ・ヘンドリックスの「パープル・ヘイズ」のリフをかき鳴らし演奏はスタート。轟音が心地よい。続いてはなんとBOW WOW'77年発表のセカンド・アルバムのタイトル・インスト・チューン「シグナル・ファイア」。BOWWOWナンバーがこの面々で聴けるとは! またまたジミヘンのカヴァー「レッド・ハウス」のあと、今回特別参加の厚見玲衣(K)が加わり、四人囃子の76年のアルバム『ゴールデン・ピクニックス』より「レディ・ヴァイオレッタ」を演奏。厚見のヴォーカルで「ユー・キープ・ミー・ハンギン・オン」、山本のヴォーカルで「迷信」とロック・クラシックスのカヴァーが続き、ジミヘンの「ヴードゥー・チャイル」では加納秀人が登場。加納・森園・山本による夢のギター・バトルがついに実現。 そしてこの日もう一人のゲスト、菊田俊介が登場。先輩ミュージシャンに囲まれても臆することなく「ロック・ミー・ベイビー」で渋い歌声とギターを披露。さらには曲後半で菊田を加えた4人でのブルース・バトルも展開された。それぞれの持ち味を凝縮させたギター・ソロの応酬は圧巻!聴き応えがあった。 オーラスはストーンズ・トリビュート・バンド“THE BEGGERS”のヴォーカル、ミック・ジャガリコとMike氏が加わっての「ホンキー・トンク・ウィメン」と「サティスファクション」。オーディエンスも一体となっての大騒ぎ!まさにこの日のサブタイトル「ROCK AND A HARD PLACE !」だ。 伝説のロッカー達による3時間にも渡るスペシャルな宴は、覚めやらぬ熱気と大きな余韻を残し幕を閉じた。そしてこの余韻は、近い将来開催されるであろう「レジェンド・ロッカーズ vol.2」の幕が上がるまで消える事が無さそうだ。  |

|

≪レジェンド・ロッカーズ vol.1 夢のライヴ&バトル≫

ROCK AND A HARD PLACE !・・・細川真平 |

8月29日、吉祥寺のROCK JOINT GBにて、“≪レジェンド・ロッカーズ vol.1 夢のライヴ&バトル≫ROCK AND A HARD PLACE !”が開催された。これは、マイク越谷氏の『ジャパニーズ・ロック・インタビュー集』発売記念イベントで、同インタビュー集に登場した5人のミュージシャンを中心としたライヴとトーク・セッションによって構成されたもの。 出演したのは、外道(加納秀人<Vo&G>、松本慎二<B>、そうる透<Dr>)、そして、森園勝敏(G/四人囃子)、山本恭司(G/BOWWOW)、鳴瀬喜博(B)、岡井大二(DR/四人囃子)から成る、その名もザ・レジェンド・ロッカーズ。ロック・ファンにとって、まさに夢のようなひとときが繰り広げられた。 まずは、本イベントの張本人であるマイク越谷のMCと詩の朗読に導かれ、外道が登場。着物をアレンジした衣装に連獅子ヘアという加納の衣装を見ただけで、多くの外道ファンが詰めかけた会場が沸く。研ぎ澄まされたグルーヴとスピード感、そして変わらない“ヤバさ”は、彼らならではのもの。終盤ではお馴染みの三三七拍子も飛び出し、全11曲を疾風の如く演奏し切る、圧巻のパフォーマンスとなった。 幕間では、ローリング・ストーンズのロニー・ウッドからのメッセージが流される。ストーンズと親交の深い越谷ならではのことだ。続いて、ロニーの新曲「ラッキー・マン」が聴けたことも嬉しい。 そして、ステージは加納、鳴瀬、森園、岡井、山本、越谷によるトーク・セッションへと。リハーサルでのエピソードなどをはじめとして、興味深くも大爆笑の内容となった。 次に、ついにDVD化されるローリング・ストーンズの幻のライヴ映画『ザ・ローリング・ストーンズ レディース&ジェントルメン』の予告編映像が流される。 そしていよいよ、ザ・レジェンド・ロッカーズのステージだ。どのギタリストも、日本を代表するだけあって、それぞれが異なった個性を持つ。それらが、鳴瀬、岡井という重厚なリズム・セクションをバックに火花を散らし合うのだから、これ以上の醍醐味はなかなかない(最初は森園と山本、途中から加納が加わるという構成)。 「パープル・ヘイズ」、「ヴードゥー・チャイルド」、途中から入ったキーボーディストの厚見玲衣がヴォーカルも取る「ユー・キープ・ミー・ハンギン・オン」などのロック・クラシックも良かったが、BOWWOWの高速インスト・ナンバー、「シグナル・ファイア」には驚いた。ここでの森園と山本によるツイン・リードとギター・バトルは鳥肌ものだった。 終盤では、ゲストとして、シカゴ在住20周年を迎えたブルース・ギタリスト、菊田俊介が加わる。大御所たちを向こうに回して、ひと世代下の菊田が引けをとっていないのが印象的だった。 最後はストーンズ・トリビュート・バンド、ザ・ベガーズのミック・ジャガリコ、そして越谷も加わって、「ホンキー・トンク・ウィメン」「サティスファクション」で大盛り上がり。外道の松本もステージに上って踊り出す。ステージ上の全員が楽しそうで、笑顔がはじけ、輝いていた。 それは観客たちも同じだった。ここまで豪華なメンバーで、ここまで内容の濃い、そして熱くて楽しいステージを見せられたら当然だろう。そして、Vol.2、Vol.3と開催されることを、あの場にいた誰もが願ったはずだ。  写真:Suzuki Shu |

|

日中友好舞踊歌劇「木蘭(ムーラン)」に寄せて・・・ 本田浩子

|

9月4日、上海万博、上海国際芸術祭記念公演の日中友好舞踊歌劇が、上海公演に先駆けて東京芸術劇場で上演された。中国に1500年前から伝わる民話「木蘭 ムーラン」を日中豪華混合キャストで上演すると聞いて、胸を躍らせて会場に向かう。 出演は主役の娘、ムーランに中国人男性ダンサー/振付家としてブロードウェイ・ミュージカル、メトロポリタン・オペラなどでも活躍して世界中から絶賛されている黄豆豆(Huang Dou Dou)、ムーランが想いを寄せる相手役の武将、賀延玉に、元宝塚トップで男装姿に圧倒的な魅力を発揮する真琴つばさが芸能生活25周年を迎えて、益々磨きのかかった舞台で観客を魅了する。 物語は年老いた父親の身代わりとなって男装して戦地に行く黄豆豆を主人公に、親子の絆、故郷への想い、若者の葛藤、平和への願いを余す所なく観客に訴えてくる。 中国上海歌劇団の芸術監督として民族舞踊を軸に、モダンダンス、バレエとあらゆるジャンルでトップダンサーとして実力を誇る男性の黄豆豆が、彼の持つあらゆる技術と芸術性を遺憾なく発揮して、時に愛らしく、又雄々しく舞い踊る舞台は観る者に、感動を与えずにはおかない。又女性の真琴が凛々しい武将姿で、中国の舞踊学部20人近い男性の華やかで圧倒的な群舞をバックに黄豆豆に負けない見事な踊りを披露して観るものに爽やかな感動を与えてくれる。 中国の民話に基づく日中友好公演の舞台を観ていて、数年前に韓国で観た、韓国の伝説に基づく、オリジナル・アカペラ・ミュージカル「ピョンガン姫(Mirror Princess Pyungang)」のアクロバティックな息をのむようなダンスを取り入れた舞台を懐かしく思い出した。 話は「ムーラン」の舞台に戻るが、ムーランの父親に張海慶、先祖の霊に孟建華、日本勢は敵将に新上裕也、酒に溺れる皇帝役に上島雪夫、古賀豊、大貫勇輔他、華麗な舞台を繰り広げる。東儀秀樹作曲による音楽は心地よく、戦争シーンでは圧倒的なヒダノ修一他の太鼓が身体に響き亘り、舞台を盛り上げる。シンセサイザー、ドラムに中国勢の二胡、笛が微妙な風合いを出して、ムーランと賀延玉が惹かれ合って踊るシーンに情感を添える。脚本、演出、振付は上田遥が担当、見応えのある舞台となっていた。 欲を言えば、中国語で父親が娘のムーランとの別れを惜しんで、オペラティックに歌い上げるシーンなどで、歌詞の対訳が舞台横に出たならば、物語の展開がもっと分かりやすくなるように思ったが、字幕が出るとそちらに目がいって舞台を充分に堪能できないこともあるので、今回は自分自身の感覚に頼って存分に楽しんで帰路についた。  写真: 藪内 努(ムーラン) |

|

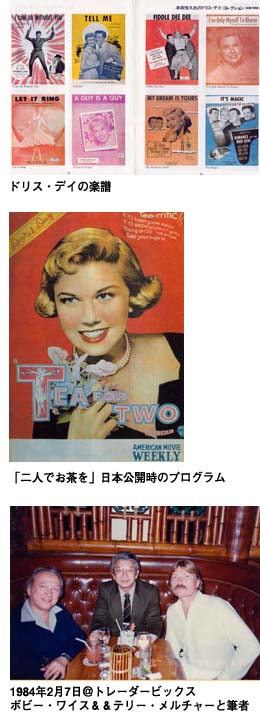

想い出のアーティストたち (2) ドリス・デイ訪問記≪1≫・・・本田 悦久(川上博)

|

ドリス・デイには一度会ってみたい、出来れば新しいレコードを制作してみたい、日本でのコンサートも実現させたい・・・などと、常々考えていた。なにしろ彼女のLPは、1965年の「センチメンタル・ジャーニー (Sentimental Journey) 」再録アルバムを最後に作られていない。映画も1968年の「ウィズ・シックス・エッグ・ロール (With Six Egg Roll) 」以来ないし、テレビも1975年の「ドリス・デイ・トゥデイ (Doris Day Today) 」のあと出ていない。あったとてもインタビュー番組くらいだ。それに日本に一度も来ていない、数少ない大スターの一人なのだから。ローズマリー・クルーニーやジョー・スタッフォード、ダイナ・ショアのカムバックぶりを見るにつけても、ドリス・デイにはどうしても、現役復帰して欲しいと思っていた。 ドリス・デイには一度会ってみたい、出来れば新しいレコードを制作してみたい、日本でのコンサートも実現させたい・・・などと、常々考えていた。なにしろ彼女のLPは、1965年の「センチメンタル・ジャーニー (Sentimental Journey) 」再録アルバムを最後に作られていない。映画も1968年の「ウィズ・シックス・エッグ・ロール (With Six Egg Roll) 」以来ないし、テレビも1975年の「ドリス・デイ・トゥデイ (Doris Day Today) 」のあと出ていない。あったとてもインタビュー番組くらいだ。それに日本に一度も来ていない、数少ない大スターの一人なのだから。ローズマリー・クルーニーやジョー・スタッフォード、ダイナ・ショアのカムバックぶりを見るにつけても、ドリス・デイにはどうしても、現役復帰して欲しいと思っていた。話はさかのぼるが、1976年の10月、たまたま時を同じくしてロサンジェルスに滞在されていた評論家の野口久光先生と、ドリス・デイとのインタビューを試みようと、アメリカ人の知人を通してドリスに接触を図ったところ、会えないことはないが、彼女は1週間前に母親が亡くなったところだという。その時は残念ながら遠慮して、見送りにした。 数年前にはそのアメリカの知人 (彼はドリスの前の夫マーティ・メルチャーの下で働いていたことがあった。1968年に亡くなったマーティは、1956年の「影なき恐怖」から1968年の「ウィズ・シックス・エッグ・ロール」までドリス・デイ映画を15本制作しているプロデューサー) が、ドリスと ”偶然” に会おうかと云い出して、ベバリーヒルズのデリカテッセンへ朝食に出かけた。その頃、彼女は4人目の夫と離婚して一人暮らしとなり、朝食はいつもデリカテッセンと決まっていたからだが、その日に限って彼女は現れなかった。ウェイトレスも、「ドリスは殆ど毎日、今頃見えるのにね」と云っていた。 昨年 (1984) 2月には、ロサンジェルスで、ドリスの一人息子テリー・メルチャーに紹介され、3度目のチャンスが訪れた。テリーはドリス18才の時の子供で、その時42才。若い頃、ロック・シンガーとしてデビューし、シングル盤を出したが、あまりパッとせず、その後はソングライターとして、またプロデューサーとして、それにプロダクションや音楽出版社の経営者として活躍している。ベバリー・ヒルトン・ホテルの一角にあるトレーダー・ビックスでテリーと食事をしながら、ドリスのニュー・アバムを作ろうと、熱っぽく話し合った。彼はやがて、私をドリスの家に招待すると云いだした。テリーはロサンジェルスだが、ドリスは2、3年前からベバリーヒルズの家を離れて、本拠をサンフランシスコ寄りの観光地カーメルにある別荘に移していた。 テリーが「飛行機で往復すれば日帰りできるし、昼食を挟んで3時間位、ドリスの家に居られるから」と云うので、ロサンジェルス=モンテレイ往復のユナテッド航空便を予約したが、この時は急用のため断念しなければならなかった。 (以下、次号に続く。「レコード・コレクターズ」誌、1985年3月号より転載) |

|

JVC ケンウッド・トワイライト・イベント MPCJスペシャル VOL.15

シカゴ在住20年日本人ブルースマン・菊田俊介スペシャルLIVE ≪シカゴ・ブルース・ナイト≫・・・松本みつぐ |

ブルースの本場シカゴで20年間連日連夜、多くのミュージシャンと共演を続けて来た敏腕ギタリスト菊田俊介を迎えた第15回目のMPCJスペシャルが8月25日(水)に催された。お馴染みMike Koshitaniの司会でのライヴがスタート、菊田のギターは一瞬で観衆を釘づけにする。 B.B.キング、バディ・ガイ、ジュニア・ウェルズ、オーティス・ラッシュ、ココ・テイラーなど数多くの大物アーティスト達が認めた彼の実力とブルース魂。レイ・チャールズの名作「わが心のジョージア」、ステージが進むにつれ、益々ソウルフルでファンキーにヒートアップ。演奏合間のトークでは彼が20年前、シカゴに渡った時の経緯や生活、ブルースに対する思いを語る。飾らない素朴な菊田の言葉も大きな魅力であり、観客を惹きつける。クラブ&ディスコDJの私にとって最も興味深かったのは「シカゴのライヴではセットリストがなく、その瞬間、瞬間、会場のノリで選曲を決める」という実話でした。 また、この夜は菊田をはじめキース・リチャーズ、ミック・テーラー、ミック・ジャガー、Charなど多くのミュージシャンにギターを提供しているギター・ビルダーのMoony K Omote氏が登場。グループ・サウンズ出身の彼がギター・ビルダーになるまでの氾濫万丈な半生を披露、観客の微笑みを誘い場内を和ませる。専門的なギター製作の談義にも俄然、関心が高まりお客さんから質問も飛び出す。 再開されたライヴは我がMPCJ会員でもある細川真平がギターで特別参加、菊田がリスペクトするB.B.キングの代表曲「スリル・イズ・ゴーン」を共演。会場のボルテージは、さらに高まる。終盤、再びソロ演奏となった菊田の「スウイート・ホーム・シカゴ」は“有楽町”を“シカゴ”に錯覚させる。今夏の暑い夜、心を熱くするひと時でした。  写真:轟 美津子 =MPCJ会員からの声=(アイウエオ順) 決して泥臭くなく、洗練された都会のブルースを思う存分堪能させてくれた菊田俊介に、心から感謝したい。ギター1本でここまで観客を惹きつける魅力はさすが、若手ミュージシャンに見習って欲しいところだ。急遽ゲストとして参加した細川真平の65年製ストラトも、渋いサウンドを聴かせてくれた。この二人が会員であるミュージック・ペンクラブ・ジャパンは、音楽業界における人材の宝庫である。(上田 和秀) 丸の内の夜にブルース・ギターが、響き渡る。昨今、サラリーマンの悲しみが充満するオフィース街にブルースはとても似合っていた。40代半ばにして、シカゴでの活動歴20年を迎える菊田俊介。多くのブルース・クラブがあるシカゴで毎晩、一流プレイヤーとセッションし、戦い続ける彼のギターには迫力と自信がみなぎっている。「ジョージア・オン・マイ・マインド」では、泣けた。「マイ・スウィート・ホーム・シカゴ」では、シカゴに一度しか行ったことがないのに何故か懐かしかった。心に染みるギターとヴォーカル。こんな夜は、バーボンをストレートで放り込み、酔い、一人で街を彷徨ってみたくなった。(鈴木 修一) かき口説くようなブルースとは違った、明解で都会的な菊田さんのR&B、ブルース・ギターは素晴らしく、さすがに本場シカゴで20年間鍛え上げた実力を見せて、魅了されました。GS出身というギターの名工Moonyさんのノドもお見事。貴重なお話も含め、無料では勿体ないほどの内容で、シカゴ・ブルース・ナイトを堪能しました。(鈴木 道子) 通のブルース・ファンにも、あまり普段ブルースを聞かない人達にも大変面白く楽しいショウだったと思います。 (高田 敬三) たった一本のギターから紡ぎ出されるサウンド。さすがブルースの本場、シカゴで磨き上げられただけあって、菊田俊介が弾くブルージーな音色は心にしみるものがある。ゲスト参加のギター製作者、Moony K Omoteのギターと渋い歌声、当ペンクラブ会員でもある細川真平のギターもいい味を添えていた。やはりブルースは生がいい!(滝上 よう子) |