|

アメリカが誇る国民的女性シンガー、リンダ・ロンシュタット。彼女が70年代、ウェスト・コーストの歌姫として一世を風靡していたアサイラム時代の名盤5作品が紙ジャケにて復刻!!・・・小松崎健郎

|

||

|

リンダ・ロンシュタットのアルバムで最初に買ったのは「風にさらわれた恋」だった。たしか中学2年の時(78年)だったように記憶しているから、発売からおよそ2年経ってからということになる。当時の僕はビートルズ、ストーンズ、キンクスといったブリティッシュ・ビート勢、ザ・バーズ、そしてパンク/ニュー・ウェーヴに夢中になっていたわけで、そんな僕がリンダに触手を伸ばすに至った理由はというと、ちょっと不純なのだが、可憐でありながらも親しみやすいルックス、これに尽きるのだ。

当時、僕たち中学生のロック好き少年の間で、もっとも"アイドル"的な存在として人気を集めていたのが、スティーヴィー・ニックス(フリートウッド・マック)とリンダであった。しかも2人とも、それぞれ<恋多き女性>として、ある意味ゴシップ欄の常連というべき存在だった。イーグルスの「魔女のささやき」はリンダのことを歌ったナンバーとされるが、実際に、J・D・サウザーを始めとするイーグルス・ファミリーはもちろんのこと、ミック・ジャガーらロック・スター、さらには政財界の大物たちとのラヴ・アフェアは当時、音楽雑誌以外の一般のメディアでも大きく取り上げられていたのである。そんなこんなも、まだウブだった中学生ロック・ファンたちの妄想を膨らますには十分すぎるほどであった。 話を元に戻そう。70年代、リンダは音楽的には、いわゆるウェスト・コースト・ロック、シンガー・ソングライターの括りでとらえられていた。ただし、たとえばジョニ・ミッチェルやキャロル・キングといった自作自演をモットーとする<女流シンガー・ソングライター>とは、まったく立ち位置そのものからして違っていたのである。そう、リンダこそは<優れた解釈者>であり、なおかつ他人の作品をも歌声ひとつで自らのオリジナル作品へと昇華させる天性の才能を持った<表現者>だったのだ。 しかも、彼女の<楽曲至上主義>ともいうべきスタンスが、多くの有能でありながらもチャンスに恵まれなかった無名作曲家たちをスポットライトの当たる場所に引き上げたという点も特筆すべきことであろう。初めて購入したリンダのLP『風にさらわれた恋』は、僕にカーラ・ボノフなる素晴らしいシンガー/ソングライターの存在を教えてくれた。80年代以降のリンダは、様々な音楽的トライアル、変遷を続けながら、現在に至るまで僕たちに新たな音楽との出会いの場を提供し続けてくれる稀有な存在なのだ。 さて、そんなリンダにとって<第1期黄金時代>ともいうべきアサイラム時代の初期5タイトルが、米国オリジナル盤を忠実に再現した紙ジャケ仕様(タスキは当時の日本盤オビ)、最新リマスタリング音源にて今回復刻された。 『風にさらわれた恋』を買ってから32年、当時は気づかなかった、ポピュラー・ミュージックに於いて<歌心>や<解釈>といったものがどれだけ大切なのかということを、あらためてリンダは問いかけてくれる。 |

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

|

(I Can't Get No)Satisfactionし続けたThe Rolling Stones・・・池野 徹

|

1963年にデビューしたイギリスはロンドンのロック・バンドThe Rolling Stones、あと3年で50年の半世紀に迫るロック・ミュージックの顔として存在している。此処まで来るとは、いったい誰が想像したろうか。時代と共にローリングしながら、1度の解散もせずに生き残っているのは希有なことだ。しかし、それと共にデビュー当初よりストーンズ・フリークであった自分にとっては、現実、ある種、人生のパートをエンジョイ出来た満足感があるという、不思議な現象であるとも言える。そして、まさに彼等が、数あるヒット曲の中で、自他ともに認知されその存在を不動にした曲、それが、「(I Can't Get No)Satisfaction」である。この曲の大きさを知り、カヴァーしたアーティストの素晴らしいアレンジメントを、パフォーマンスを聴くことで、よりストーンズのイメージが広がり楽しめるのである。 1963年にデビューしたイギリスはロンドンのロック・バンドThe Rolling Stones、あと3年で50年の半世紀に迫るロック・ミュージックの顔として存在している。此処まで来るとは、いったい誰が想像したろうか。時代と共にローリングしながら、1度の解散もせずに生き残っているのは希有なことだ。しかし、それと共にデビュー当初よりストーンズ・フリークであった自分にとっては、現実、ある種、人生のパートをエンジョイ出来た満足感があるという、不思議な現象であるとも言える。そして、まさに彼等が、数あるヒット曲の中で、自他ともに認知されその存在を不動にした曲、それが、「(I Can't Get No)Satisfaction」である。この曲の大きさを知り、カヴァーしたアーティストの素晴らしいアレンジメントを、パフォーマンスを聴くことで、よりストーンズのイメージが広がり楽しめるのである。(I Can't Get No)Satisfactionは、1965年6月6日に米国でリリースされた7枚目のシングルで、ビルボード誌Hot-100で1965年7月10日から4週間、ナンバー・ワンを記録してミリオン・セラーになった。本国の英国では、8月20日にリリースされ、これまたナンバー・ワン・ソングとなった。そして、米国で、この曲を含む4枚目のアルバムとして「Out Of Our Heads」を発売。全米アルバム・チャートのナンバー・ワンを獲得する。47年にも及ぶストーンズのヒストリーを振り返る時、この「Satisfaction」は、まさにRolling Stonesのターニングポイントとなった曲なのである。ミック・ジャガーとキース・リチャーズの作詞作曲、全世界へ認められた一曲になったのである。裏返せば、この曲があったから、現在のRolling Stonesが存在しているのだ。この曲は、モータウンの人気ガールズ・グループ、マーサ&ザ・ヴァンデラスの曲にインスパイアされて作ったとされている。 「満足なんかできないぜ,満足なんかできないぜ、どんなに頑張ってみてもダメさ、ちっとも満足なんかできやしない」「ラジオで下らねえ喋りをするヤツ、テレビで納得いかねえものを見せるヤツ、スリルを感じる女もいないし、世界中頑張って旅したけど、女はいつもそれじゃまたにしてよと言うし、いつもやりきれねえ、満足できないのさ」と、若者が経験する、社会に対する、人間に対する気持ちを「No Satisfaction」という強い否定形で強調している。これぞ、ロックの持つ反骨スピリットをストレートに表現しているパワフルな曲である。ミックの唇のムーヴィングが定番になった曲でもある。 オリジナルの「Out Of Our Heads」に収録されている「Satisfaction」は、1965年5月ハリウッドのRCAのスタジオで録音された。まだ若いミックの、やや低いスローで、なにか懐疑的な反抗的な歌い方で入るイントロの♪I can't get no satisfaction...♪が印象的な3分48秒である。 ストーンズのメンバーもリスペクトしていた、サザン・ソウルの偉大なシンガー、オーティス・レディング(1941-67)がこの曲を気に入って、ライヴでも必ず歌っていた。そして、この曲は、オーティスの作曲であると思われていたらしい。オーティス1966年のアルバム「Otis Blue」に収録された。オーティスは,ストーンズの反逆ブルース&RBソウルを共感できたのだ。ホーン・セクションがタイミングよくインサートされ、オーティスは、ソウルフルに、スピード感のあるリフレインで歌いきっている。1967年12月10日、オーティスの乗ったビーチクラフト機は、濃霧のため、湖に墜落死亡した。事故の3日前に録音された「(Sittin' On) The Dock of the Bay」は遺作、ミリオン・セラーになった。 ファンキーな、ヒップな、ブルージー・サウンドのブルース・ハープの名手ジュニア・ウエルズ(1934-98)が、ギターのバディ・ガイと1970年のヨーロッパ・ツアーでストーンズと共演している。1964年ストーンズが初めてシカゴのチェス・スタジオに来た時ジュニア・ウエルズは、呼ばれている。そして、「Satisfaction」はロックンロールというよりリズム・アンド・ブルースだと感じたそうである。まさに、メンフィス生まれのウエルズは、ややスローテンポで土臭い、ハーモニカが印象に残るアメリカン・ブルースに仕上げている。共演してくれたストーンズへのお返しだと言ってたとか。1997年、House Of Bluesレーベルより出された今ぴレーション・アルバム『Paint It Blue /Song Of The Rolling Stones』に収録されている。Stones とBluesを証明するのに恰好のパフォームだ。 いきなり時代も飛ぶが、聴いた瞬間「カッコイイ」と叫んでしまった「Satisfaction」が1981年生まれの、アメリカのポップ女性歌手、ブリトニー・スピアーズ(1981-)だ。1988年、16歳のときにリリースしたシングル「...Baby One More Time」が、全世界で3000万枚のプラチナム・ヒット。2000年のセカンドアルバム『Oops....I Did It Again』でも楽しめる。全世界で2000万枚のヒット。ブリトニーのセクシー・ダンス・ビートに乗って、当初、清純派だったが、エスカレートしてその一挙手一動が、奇行やドラッグと私生活もパパラッチ・ターゲットになった。「Satisfaction」を何故歌ったかは分らないが、「No Satisfaction」のフレーズに共感したのではないだろうか。静かにセクシーなホイスパーリングなパフォームで歌いだすイントロ、そして、リフレインされるダンスミックスの強烈なビートは、時の憂さを晴らしてくれる。ティナ・ターナーに匹敵する小気味良さだ。 現在ここまで来てしまったRolling Stones、時代と寝て来たか、時代と遊んで来たか、時代を罵倒して来たか。クリティシズムするより、ミック、キースがいちばん良く知っているに違いない。現在のThe Rolling Stonesはマイナーどころか、メジャーなミュージック集団となってしまった。彼等が、もがいていた頃のストーンズを知る人もいなくなって来ているだろう。そのストーンズが、Bluesを目指し、アメリカを目指し、ビートルズを意識して、仕掛けられたストラテジーに乗り、悪ガキを演じてた頃のストーンズは、興味を引くに違いない。1960年代、ニューヨークでホテルにも断られてヨットに寝起きしてたり、ステージでは必ず暴力騒動がつきものだったりしていた頃、この大ヒットとなった、「Satisfaction」も♪I Can't Get No Satisfaction♪が♪I Can't Get No Girls Reaction♪と聴こえたらしく、放送禁止になったりしている。しかし、言わせてもらえば、ストーンズの「悪のコンセプト」は、途切れることなく、時代をローリングして来たことへの驚異と尊敬が、浮かび上がってくるのはグレートなエンターテインメントだからに違いない。 追悼:ブライアン・ジョーンズ(July 3.1969) Congratulation!:ミック・ジャガー(July 26.1943) |

|

メイン・ストリートのならず者たち〜ロックをころがせ!

STONES NITE!!Vol.2〜Tribute to Brian・・・町井ハジメ |

今年の2月に開催され好評を博した≪ロックをころがせ!STONES NITE!!≫の第二弾が6月27日、場所も同じく吉祥寺のROCK JOINT GBにおいて行われた。今回はタイトルにもある通り、先日『デラックス・エディション』がリリースされたばかりの『メイン・ストリートのならず者』を大々的にフィーチャー。総勢5バンドによる狂乱のパーティーを取り仕切るMCはもちろんMike Koshitani。 今年の2月に開催され好評を博した≪ロックをころがせ!STONES NITE!!≫の第二弾が6月27日、場所も同じく吉祥寺のROCK JOINT GBにおいて行われた。今回はタイトルにもある通り、先日『デラックス・エディション』がリリースされたばかりの『メイン・ストリートのならず者』を大々的にフィーチャー。総勢5バンドによる狂乱のパーティーを取り仕切るMCはもちろんMike Koshitani。トップ・バッターを務めたKEEP ON ROCKSは「Just My Imagination」や「It's Only Rock'n Roll(But I Like It)」を独自の日本語をつけてカヴァー。トップにふさわしくお祭りムード漂う楽しいロック・ショーを観せてくれた。 続いては女性4人組のルシールが登場。キュートなルックスとは裏腹に、いきなり「Heart Of Stone」 を渋〜く決めたのには驚かされた。「19th Nervous Breakdown」「Let’s Spend Night Together」と1960年代に固執した選曲にも拍手だ。 黒ずくめの衣装とメイクで登場したヴィジュアル系バンドVAJRA(ヴァジュラ)は「Under My Thumb」と「Jumpinユ Jack Flash」を披露。特に前者は原曲の良さを生かしつつ、耽美な、まさに≪ヴィジュアル系≫的なアレンジが施された秀逸なヴァージョンだった。ルックスも含め、ストーンズの悪魔的な要素を、さらに抽出したような濃厚なステージングを魅せた。 この日一際目立った存在だったのが次に登場した大阪からかけつけたJajouka(ジャジューカ)だ。この日、東京に初登場だ。「Little Red Rooster」でスタートしたが、ステージ上ではブライアン・ジョーンズのような男が、ブライアンそっくりにスライド・ギターを弾いていた。さらにその男は「Mother's Little Helper」ではシタールを、「Lady Jane」ではダルシマーを、「Ruby Tuesday 」ではリコーダーを弾いてみせた。その名もブライアソ・健雄・ジョーソズ!7月3日のブライアン・ジョーンズの命日に先立こと一週間、会場内にブライアンの魂を呼び寄せたような熱演だった。 MC のMike Koshitaniによって、いち早く映画公開&DVDリリースの映像作品「ストーンズ・イン・エグザイル〜『メイン・ストリートのならず者』の真実」が紹介され、オーディエンスの気分が高まった後、メイン・アクトのTHE BEGGERSが登場。アルバム『メイン・ストリート〜』より「Rocks Off」「Rip This Joint」「Tumbling Dice」、キース・リード・ヴォーカル・ヴァージョン「Happy」など6曲を披露。特にルシールのMIHOがマンドリンで加わった「Sweet Virginia」では、当時のストーンズのようなルーズな雰囲気で酔わせた。しかし今回のTHE BEGGERSはこれだけに留まらず、5月に同アルバムの『デラックス・エディション』で収録された未発表トラックを早くもカヴァーしたのだ!ストーンズ・マニアの間ではその存在は古くから知られていた「Pass The Wine (Sophia Loren)」。UKシングル(ビニール)としてもリリースされたばかりの「Plundered My Soul」。そしてキース・ヴァージョンの「Soul Survivor (Alternate Take)」 。Mike命令選曲、がTHE BEGGARSは完全に自分たちのものしていた、凄い。これぞストーンズ・トリビュート・バンド界の第一人者の面目躍如だ。 そして「Under My Thumb」のイントロにのって、待ちに待ったスペシャル・ゲスト、加納秀人(外道)がステージに。日本語の歌詞をのせて自ら歌い、その後は「Time Is On My Side」「Jumpin' Jack Flash」も披露。あのワン&オンリーのギター・パワーは70年代と全く変わっていない。むしろ、より味が出てきた。オーディエンス・エリアにダイブするかのような勢いある演奏ぶりに圧倒された。意外に思われるかもしれないが、加納秀人がストーンズ・カヴァーを披露するのはこの日が初めてらしい・・・。 THE BEGGERSによる「Honky Tonk Women」「Brown Sugar」で観客のボルテイジがいやが上にも高まったところでイベントは終演を迎えたが、アンコールを求める場内の声に応えTHE BEGGERSと加納秀人が再登場。「Sympathy For The Devil」では大胆でド迫力でありながら、繊細で流麗さも兼ね備えた加納のギター・プレーに、場内は盛り上がりは最高潮に。エンディングはMikeも含めこの日の出演者がステージに上っての「(I Canユt Ge No)Satisfaction」大合唱!♪I Can't Get NO!♪の声がいつまでも場内に鳴り響いていた、ストーンズ・ファンにとっては大満足の一夜となった。 (写真:池野 徹) |

|

「レインボウ21 インターナショナル」・・・横堀 朱美

|

7月10日(土)、パリ国立高等音楽院の学生を迎えた「レインボウ21 インターナショナル」公演が、サントリーホール ブルーローズ(小ホール)にて行われた。 7月10日(土)、パリ国立高等音楽院の学生を迎えた「レインボウ21 インターナショナル」公演が、サントリーホール ブルーローズ(小ホール)にて行われた。この「レインボウ21」は、「サントリーホール ENJOY!MUSIC プログラム」(旧名称:サントリーホール エデュケーション・プログラム)の一環として、次代を担う音楽家や音楽界を目指す学生たちのキャリアを築く出発点となることを願って実施されているものである。 大学ごとの新人演奏会として1996年にスタートした企画だが、2004年からは音楽専攻の学生たちによる公演企画を大学単位で公募し、魅力的な企画プログラムを選考するスタイルを採用。公演を企画しアート・マネージメントに参加する学生たちは、出演者、大学、そしてサントリーホールと連携し、チラシやプログラムの制作、PR活動、チケット販売、舞台構成など、公演制作の現場を実地で体験できる貴重な場となっている。 近年、日本の音楽大学でも、アート・マネージメント科や音楽芸術運営学科、マネージメントコースや舞台スタッフコースなどを設置、あるいは学内外での演奏会に取り組む学生たちをサポートする部署を設ける学校が増えてきているが、サントリーホールでは、そうした動きとも逸速く連携し、意欲ある音大生たちに、舞台を知る機会や実践の場を用意して、夢の実現のサポートに力を注いできた。 さらに新たな展開として、2008年からは、海外の著名な音楽大学との交流を図る「レインボウ21 インターナショナル」公演の実施を加え、これまでに英国王立音楽院、ギルドホール音楽院、ジュリアード音楽院の学生がサントリーホールでデビューするとともに、日本の音楽大学生との合同演奏会やワークショップなどを通じて交流してきた。 2010年の今回は、フランスにおける最も重要な音楽教育機関であり、俊英だけが入学を許される名門、200年という長い歴史と伝統を持つパリ国立高等音楽院から、学内の企画コンクールを突破した3組のアンサンブルが来日し、「伝統と革新」と題して、パリ音楽院の現在(いま)を体現する熱演を披露した。 演奏会の最初と最後に登場したのは、2007年パリ国立高等音楽院器楽科卒業生3人で結成された「トリオ・メタボル」。アンサンブル名はデュテイユーの作品に由来とのこと。パリでの演奏活動のほか、数多くの音楽祭に招かれている彼らは、シューベルトのピアノ三重奏曲「ノットゥルノ」とブラームスの三重奏曲第3番を演奏。ピアノを前面に立てた清冽かつ情感豊かな演奏に魅了された。 次いで、舞台後方に大スクリーンが用意されて、暗転したなかで、「トリオ・フチュロム」の演奏が始まった。彼らはパリ国立高等音楽院室内楽修士課程在学中の日本人、モロッコ人、フランス人によるアンサンブルで、2009年サクソフォニア国際コンクールに入賞し、フランス・コンクール連盟新人賞に輝いている。曲目は、台信遼の「5つの細密画ーサックス、ピアノ、ヴィオラのための」(トリオ・フチュロム委嘱作)、そしてミヨーの「演奏会用組曲『世界の創造』」(トリオ・フチュロム編曲による室内楽版)。ミヨーの曲は、ジェローム・デゼール作の魅力的なイラストレーションとのコラボレーション上演であった。トリオ・フチュロムは、三者三様の精度の高い技巧と、優れたアンサンブルの感覚を持っており、呼吸の巧みさ、リズムや音に対する感性といった面からも将来が大いに期待される。 さらに1組は、2006年パリ国立高等音楽院の室内楽科教授で名ホルン奏者のジョン・マクマナマ教授の指導のもとに結成された金管五重奏団の「ラティテュード・サンク」である。演奏曲目は、バックの「ラウデス」、そしてプローグの「4つのスケルツォ」。5人のメンバーたちが、各楽器の持ち味を追及し、それぞれ音楽的自発性を発揮して、金管五重奏の響きを楽しませてくれた。 底知れぬ才能を秘めた未来の巨匠たちによるこの特別な演奏会は、ほとんどプロ並みの充実度で音楽ファンの心を惹きつけ、盛大な拍手のなか、幕を閉じたが、サントリーホールならではのこうしたグローバルな取り組みと活動が、音楽と音楽家と聴衆をともに育てていくということを実感した演奏会でもあった。 写真提供:サントリーホール |

|

「東京二期会/東京フィル ベルリオーズ・プロジェクト 2010 〜

『ファウストの劫罰』」東京文化会館大ホール 2010年7月16日・・・藤村貴彦 |

|

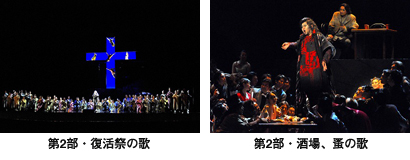

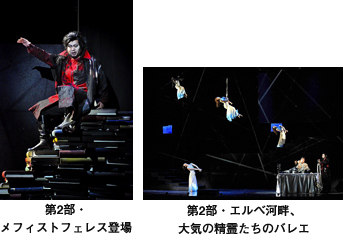

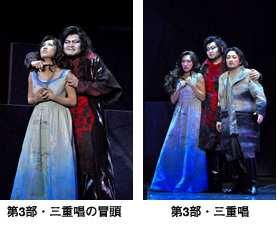

定年を迎え、激務から解放され、無為な時を過ごしていると、これまでの人生は一体何であったのかと、ふと人は考える。熟年離婚、一人暮らしの孤独死と自殺。老いても、人は様々な問題に悩む。豊かな人生とは何であろうか。「ファウスト」は、絶望からの解放を求めて悪魔と契約し、人生をやり直そうとする。人は、人生に悔いを残して死んで行くのであろう。「ファウスト」の悩みは、現代の混迷の時代に生きる私たちと同じである。「ファウスト」を知ることは、人間の奥に潜む悩みを知ることであり、今後の生き方に重要な課題を与えてくれるのである。二期会が「ファウスト」を取り上げた意義は大きい。

ヨーロッパでは、神と悪魔という二元論的な対立を描いた文学作品は多く、ドストエフスキー、ホフマン、トーマス・マン等の作品の中に見いだす事もできる。その中でもゲーテの「ファウスト」は、驚くべき完璧な形式を備えて、きわめて単純で、しかも複雑な構造を持つ作品であり、一度読んだだけでは理解するのは難しい。  大島早紀子の演出は、二重構造を前面に強調し、夢と現実が交錯する舞台を作りだしていたように思う。振り付けは、物語や詞の意味の制約を超えているようで、ワイヤーを使ったダンサーの動きは一体、何を意味するのか。その事を考えていると、第一幕などは音楽に集中ができず、ただ上を見たり、あっちを見たり、こっちを見たりで、どうも落ち着かなかった。ダンサーは、わいわいと舞台を忙しげに動いていて、モダンダンス特有の踊りをこれまでもかと見せられる。ダンサーの動きは、複雑な登場人物の心理を反映しているのであろうか。 大島は迷宮の世界に聴衆を誘い込む。カフカ、ナボコフ、ホルへ・ルイスの迷宮の文学に通じる世界にも思えたし、夢がダンサーの動き、現実が現代を映す映像化もしれない。大島美学が「ファウストの劫罰」にふさわしいかどうかは今後、議論の余地を残すことになるだろう。  コラボとはある種の実験である。ジョイスは迷宮の世界を徹底的な実験によって小説で描いた。大島もさらに徹底的な方法によって先に進んでもらいたい。必然性を秘めた実験による演出も、今日の日本のオペラ界では重要なことである。 指揮はフランスを代表するミシェル・プラッソン。ロマン的な表情をやや抑制して、見事なリズムとテンポとバランスで、がっちりした形式感を打ち出していた。「ラコッツイ行進曲」等は、オーケストラを力強く響かせず、品のよい表現である。音楽は少しも乾燥せず、東フィルから弦の美しい響きを引き出し、特にビオラのソロは美しく夢見るような感じであった。  歌手についていえば、マルグリートの林正子が大変良い出来で、じっくりと聴き手の心に感動を呼び起こす。ファウストの樋口達也は歌を大切にして好感が持てたが、演技にもう少し、心理的表現の柔軟さが出れば、さらに飛躍的に大きくなるであろう。メフィストフェレスの泉良平、まさにこの役にふさわしい風姿で堂々たるものであった。この役は非常に難しく並の歌手では平凡になってしまうが、泉はよくこなし、結末の演技など大変うまく、舞台をよく引き締めていた。  新国立劇場は外国の歌手を起用した公演が多く、それなりの成果を上げてきたが、果たしてそれだけで良いのであろうか。二期会は指揮者をのぞいてキャストはすべて日本人である。二期会はイタリアオペラ、ドイツオペラの上演が多く、「ファウストの劫罰」は今回が初めてだという。確かにフランスオペラは日本人になじみが薄く、歌手にとってもフランス語で歌うことは難しいと思われる。今回の上演は音楽的に大変立派なものであった。日本人の声楽界に蓄積された力は、いまやこのようにうまく総合的に発揮されなければならない時期に来ているのである。実際、歌手はよく粒がそろっていた。二期会は今度の公演を誇りにしてもよい。それと同時に、今後は二期会ならではのオペラにも挑戦してもらいたい。法人作曲家のオペラを上演するのもそのひとつであり、細川俊夫のオペラがヨーロッパで評判を得ているという。彼のオペラもぜひ二期会で取り上げてもらう事を願う。チャレンジ精神なくして二期会の向上はありえないからである。 〈写真はすべて樋口、林正子、泉、北川の組/撮影:三枝近志〉 |

|

≪想い出のアーティストたち≫ 第1回

ビリー・ヴォーン 〜1〜・・・本田 悦久 (川上 博) |

私がビリー・ヴォーンを知ったのは、まだ学生だった1957年頃のこと。2本のサックスをフィーチュアした爽やかなサウンドを軽いロツク・ビートに乗せた「浪路はるかに」が巷に流れていた。パット・ブーンと共に彼は、日本ビクターが発売を開始したドット・レコードのメイン・アーティストだった。 私がビリー・ヴォーンを知ったのは、まだ学生だった1957年頃のこと。2本のサックスをフィーチュアした爽やかなサウンドを軽いロツク・ビートに乗せた「浪路はるかに」が巷に流れていた。パット・ブーンと共に彼は、日本ビクターが発売を開始したドット・レコードのメイン・アーティストだった。1958年、ビクターに入社し文芸部に配属された私は、ポピュラーを担当し、ビリー・ヴォーン楽団のレコードの日本発売企画に直接関わることとなった。ビリーはかつて男性ヴォーカル・グループ “ヒルトッパーズ”のメンバーだったが、その頃は音楽ディレクターとして、パット・ブーンその他の歌手達の制作、編曲、指揮を行う一方、自らバンド・リーダーとなった楽団演奏のLP (当時はまだモノラル盤) を次々と録音して、売り出していた。ビリー・ヴォーン・サウンドと云えば、ツイン・サックスが有名だったが、その演奏スタイルは曲とアルバムによって、時に華麗なストリングスを使ったり、ヴィブラフォンをフィーチュアした軽妙なサウンドであったり、自由自在のアレンジだった。ビリー・ヴォーン楽団のヒット盤 (45回転ドーナツ盤、ビクターでは盤の中央にアダプター付だった) の中には、「峠の幌馬車 (Wheels)」「星をもとめて (Look For a Star)」といったヒット曲のカバー・レコーディングがいくつかあったが、日本ではオリジナル盤を凌ぐヒットぶりだった。また、LPの中の1曲を抜き出してシングル盤で発売し、ヒットさせた「白い夜霧のブルース (It’s a Lonesome Old Town)」「真珠貝の歌 (Pearly Shells)」のような例もあった。「星をもとめて」「真珠貝の歌」は、その頃、ラジオ番組のテーマ曲に使われたりして、毎週、電波に乗り、日本中に浸透したものだ。これらのシングル・ヒットと並行して数多くのLPが発売され、時には日本向けの特別録音も手がけ、ビリー・ヴォーン楽団はムード音楽の王様として、日本で最も人気のあるポピュラー・オーケストラとなっていった。 東京オリンピックをひかえた1964年の5月のある日、ビリー・ヴォーン夫妻が初めて来日した。私にとっても、その時がビリーとの初対面だった。陽気なアメリカ人のイメージとはやや違って、内気な一方、茶目っ気があって人なつっこく、誠実な人柄は、とても好ましいものだった。観光旅行だったにも拘わらず、プレス・インタビューやテレビ出演、銀座・山野楽器本店でのサイン会等に協力してもらった。新宿の天ぷら屋さんでエビがすっかり気に入り、指で何匹もつまんでいたのが忘れられない。しっかり者の夫人を、「マム・・マム・・」と、頼り切っている様子が微笑ましかった。その席で、日本からファン・レターを送ってくれた青年3人をアメリカに招いた話をしてくれた。 翌1965年からは毎年5月になると、日本に演奏旅行に来るのが定例行事となった。本国ではレコード作り専門で、演奏会はやらなかったビリーだが、来日オーケストラのメンバーには、ビリーを慕って参加を希望するミュージシャンが多く、毎年、優れたミュージシャンが集まった。 初めてステージに立った頃、酒を飲まない筈のビリーが、ウィスキーを買い込んでいた。不思議に思っていたら、元気づけに少しひっかけて舞台に登り、残りを呑んべえミュージシャンたちが待ち受けているのだった。何回目かの来日の時に、偶然、コンサートで来日していたパット・ブーンが、本国アメリカではスタジオ・アーティストとして活躍するビリーの、ステージ姿を見て驚いていた。その後ビリー・ヴォーンは、カリフォルニア州アナハイムのディズニーランドに出演したことがあった。(以下次号) |

|

わらび座「アトム」全国ツアー、新宿スタート・・・川上 博

|

ユニークなミュージカル劇団わらび座が手がける手塚治虫作品は、「火の鳥 鳳凰編」に続いてこれが2作目。「鉄腕アトム」を原案とするミュージカル「アトム」が、本拠地、秋田のわらび劇場公演 (4月17日〜5月30日) を終えて、6月19日、新宿文化センターで全国ツアーのスタートを切った。その初日に観劇。 ユニークなミュージカル劇団わらび座が手がける手塚治虫作品は、「火の鳥 鳳凰編」に続いてこれが2作目。「鉄腕アトム」を原案とするミュージカル「アトム」が、本拠地、秋田のわらび劇場公演 (4月17日〜5月30日) を終えて、6月19日、新宿文化センターで全国ツアーのスタートを切った。その初日に観劇。脚本・演出は横内謙介、振付はラッキィ池田と彩木エリ、音楽が甲斐正人。物語の時代背景は、10万馬力のロボット「アトム」の時代が終わり、もっと進んだヒト型ロボットがパワーを制限され、人間に絶対服従を強いられている20xx年 (ちょうど今頃か?) 。路地裏の倉庫でロボットたちが秘密パーティーを開く。トキオ(良知真次)とアズリ(三重野葵/)の創った歌は、人間に支配されて自由を持たない苦しさに耐えかねているロボットたちに希望を与える。そこへ人間が紛れ込んで来る。工場で働くタケ (岩本達郎) とエミ (碓井涼子)、そして先々のことまで親に決められて苦しむマリア (五十嵐可絵)は、「私達にも心に自由がない、ロボットと同じ!」と訴えて人間とロボットの心は結びつく。 お茶の水博士の最期の弟子の神楽坂町子 (椿千代) がかくまっているトキオは、自分がアトムであることを知らない。そして人間に優しいアトムが初めて人間に反抗するが、神楽坂はトキオ 、実はアトムに「悲しみから何故憎しみが生まれるの。悲しみから何故優しさが生まれないの・・・」と語りかけ、「暴力で何か解決したことがあったか」とトキオを諭す。 甲斐正人の美しい音楽に乗せて、手塚治虫の「文化や人種の違いといった、相手との相違を認め合う事の大切さ」と「人間にとって心の自由を持てることがどんなに大切か、又人の心を大切に」というメッセージが、さりげなく伝わってきて、見終わって楽しさと清々しさが残った。全国公演は、来年1月まで続く。 写真提供: わらび座 |

|

筑後市民ミュージカル「彼方へ、流れのかなたへ」1回だけの東京公演・・・川上 博

|

2004年に福岡県で国民文化祭が開催された時に、筑後市が制作したミュージカル。その後、市民の手で再演を重ねてきたが、6月20日に初めて北千住のTHEATRE 1010で1回だけの東京公演が実現した。地方での舞台芸術は、中央からのものを一辺倒に受け入れるという従来の慣習を破って、地方から、しかも出演者は厳しい稽古を重ねてきたとはいえ、全員素人だが生き生きした演技が光る。 2004年に福岡県で国民文化祭が開催された時に、筑後市が制作したミュージカル。その後、市民の手で再演を重ねてきたが、6月20日に初めて北千住のTHEATRE 1010で1回だけの東京公演が実現した。地方での舞台芸術は、中央からのものを一辺倒に受け入れるという従来の慣習を破って、地方から、しかも出演者は厳しい稽古を重ねてきたとはいえ、全員素人だが生き生きした演技が光る。ここまでくるには大変な苦労と努力があったに相違ないが、舞台は出演者の熱気に溢れていた。客席には東京のミュージカル・ファンに加えて、地元からの応援団、東京近郊に住む郷土愛に燃える人々が押しかけて、舞台に負けない熱気で見入っているのが、印象的だった。 物語は、佐賀県出身の滝口康彦の「千間土居」を下敷きに、竹内一郎がストーリーを書き加え、武士が主権を握っていた元禄時代の福岡県と大分県との県境を流れる矢部川を舞台に繰り広げられる。大雨が降ると氾濫しては苦しむ農民達とその苦しみから何とか農民達を救い出そうと死力を尽くす武士達。矢部川の南側は柳川藩、北側は久留米藩だが、普段は清流で知られる川が、一旦雨が降ると暴れ川となって、幾度となく、両岸の土居(土手)が崩れて農民達を苦しめていた。ある時期、柳川藩では河岸に樹木を植え、川底に水はねを取り付けて流れを緩和する方法を編み出し、氾濫から農民達を守ることに成功する。一方、久留米藩では、氾濫から逃れられないまま、災害が続き何とか柳川藩の技術を知りたいと模索する日々が続く。 命をかけても久留米藩を救いたいと願う普請役の三枝佐一郎 (高野勇樹) は、土居作りに失敗、自刃する。弟の右近 (左村武嗣) は兄に代わって命がけで柳川藩から技術を学ぼうとする。その姿に、柳川藩の普請役、柳川惣馬 (武内喜美郎) の息子、藤蔵 (田中孝典) は、人間の命に藩の違いなどあるものかと親に刃向かって、その解決方法を伝える。原作にはない、藤蔵と久留米藩の娘、しのぶ (蓮池奈都美) との恋物語が加わり、舞台に彩りを添えている。出演は他に、尋木ゆかり、中野元晴、川野莉奈、田町大輔、中島浩志、古賀栄子、他。 農民達の苦しみを伝えて暗くなりそうな舞台を、元音楽座の作曲家で女優の上田聖子の作詞・作曲が舞台を華麗に彩り、見事。又、氾濫すると何故か河岸にウナギが一杯泳いできて子供達が競って掴まえる楽しさ溢れるシーンは見る者を楽しませてくれた。大勢の市民たち、小学校の先生、郵便局員、看護士、主婦など素人役者の熱演と、ここまで舞台を育て上げた斉藤豊治の演出に拍手! 写真提供: 筑後市民ミュージカル実行委員会 |

|

JVCケンウッド・トワイライト・イベント MPCJスペシャル VOL14

《ハワイアン・ウクレレ天国〜みんなで楽しくウクレレ・パーティー》・・・三塚 博 |

7月14日(水)のMPCJスペシャルはいつもとは少しばかり趣が異なった。会場には大きなダンボール箱にいっぱいのウクレレが届いていた。主旨に賛同したキワヤ商会がこの日のために無償でレンタル提供してくれたのだ。ドアオープン前から並ぶ参加者の中にはウクレレを持参する人の姿も。楽器に触れながらハワイアンを楽しもうという、本企画が始まって以来、初の観客参加型プログラムだ。 司会進行役はおなじみ、MPCJのマイク越谷、「アロ〜ハ」の第一声に、会場は笑いに包まれて、たちまちリラックス・ムードが漂う。 本日のゲストはTAKA。ハワイアン・トラディショナル・ソングを追い求める気鋭の音楽家、というよりはフラをこよなく愛するフレンドリーな普段着のミュージシャンといったほうがしっくりする。挨拶代わりのオープニング曲は「ヘ・アロハ・ノ・ホノルル」。ハワイの島々を航海してまわる古い物語を題材にした、1920年代の軽快なフラ・ソングだ。彼自身が弾くウクレレのリズムと歌にはコンテンポラリー・ハワイアンの香りが濃縮されている。それもそのはず、いまハワイの第一線で活躍するウェルドン・ケカウオハといった人気アーティストたちと共演や、現地ライヴ・ハウスでの演奏活動を通して“いま”を肌でとらえているのだ。 2曲目がアンディ・カミングスの名曲「ワイキキ」。フラダンサーのAkkiyが登場すると、観客もゆったりとしたみごとな動きに目を留めていた。「Akkiy ハナホー!」。 MPCJ会員でもある鈴木修一がステージに紹介される。自身、ウクレレ・マニアで、1920年代に製造されたマーチン社製のものや、幻のウクレレといわれ現地でも入手が難しいライマナなどを所有している。それが高じてか「ザ・ウクレレ・ブック」と題したDVD付ムックを出版するという懲りよう。「ハワイに遊びに行くときには、迷わずウクレレを持参しよう。そして恥ずかしがることなく弾いてしまおう。思わぬ出会いが待っていますよ」といったハワイ旅行術や「現地でウクレレ買うなら、質屋さんというのもひとつの選択肢ですよ。高価な品が納得の値段で手にはいることもある。街を歩いているとPAWNSHOPはすぐにみつかります」「楽器店で買うならいまある在庫をすべて、とにかく徹底的に弾かせてもらって、自分にとってこれだというものがみつかれば、それが一番いいウクレレだ」といった実用的なアドバイスに参加者たちは耳を傾けていた。 ウクレレがひとりひとりに配られると、今度はまるでウクレレ教室のような雰囲気がショールームを包む。 TAKAが初心者でもすぐにできるプロの技をわかりやすく指導してくれる。「はい、このポジションを指一本で押さえてください。これがCの和音。次にここも押しましょう。これをサスといいます」といった具合で、理屈はともかく実に分かりやすい。参加者を3つのグループに分けてコード弾きする場面では、皆さん童心に帰ったようで笑いも起こってくる。ハワイ民謡不朽の名作とされる「I Ali’I No Oe」や「A’oai」「Papakolea」の名曲を織り込みながら、進行するので飽きることがない。参加者の目はTAKAの指使いに釘付けだ。 ウクレレはとてもとっつきやすい楽器で、ちょっとしたコツを覚えればそれなりに弾けてしまう弦楽器であることをあらためて知った。同時にとても深いものがあることも体感できた。皆さんの熱心さに、気がつけば終了時刻を大幅に超えていた。  写真:轟 美津子 =MPCJ会員からの声=(アイウエオ順) 今回程、観客と一体になったイベントはないだろう。ハワイアン/ウクレレ文化がこれほど多くのファンに浸透しているとは・・・。MPCJ/鈴木修一によるハワイアン・ミュージックの説明に感心し、Akkiyのフラダンスに見とれ、TAKAのウクレレとヴォーカルに驚嘆し、ウクレレ教室では実に真剣に取り組み、観客全員のまなざしが子供のように輝いていた。これぞエンジョイ・ミュージック!!!(上田 和秀) 老若男女、各世代が一体化した出演者&参加者の全員による大ウクレレ演奏大会は素晴らしい光景!御来場の参加者達の真剣な“眼差し”が新鮮でした。さらに、MYウクレレ持参の参加者が多かったのにビックリ!若い女性達がバックからウクレレを取り出す姿は実に美しかったです。(松本 みつぐ) |

1980年代の前期。大阪の土地はパワフルでエネルギー満タン。中央(東京)から垂れ流される流行には左右されない独自の若者文化が形成されており街は活性化。漫才ブーム、サーファー・ファッション、多彩な地元情報誌、活況を呈するライヴ・ハウス、個性的な輸入レコード店。。。東(東京)に対する西(大阪)の文化というものが明らかに浮き彫りにされていた。東京の雑誌社もこぞって大阪に乗り込んで取材をし、お笑いや若者風俗、音楽などをメインに特集を世に放った(昨今はお好み焼きやたこ焼きなど‘食い倒れの街’としての大阪しか特集しないが。。。)。

1980年代の前期。大阪の土地はパワフルでエネルギー満タン。中央(東京)から垂れ流される流行には左右されない独自の若者文化が形成されており街は活性化。漫才ブーム、サーファー・ファッション、多彩な地元情報誌、活況を呈するライヴ・ハウス、個性的な輸入レコード店。。。東(東京)に対する西(大阪)の文化というものが明らかに浮き彫りにされていた。東京の雑誌社もこぞって大阪に乗り込んで取材をし、お笑いや若者風俗、音楽などをメインに特集を世に放った(昨今はお好み焼きやたこ焼きなど‘食い倒れの街’としての大阪しか特集しないが。。。)。 当時、CBSソニーは大阪を‘New West Osaka’と位置づけ「今とどく、西からの風」のキャッチ・フレーズで大阪独自の文化圏の存在をアピール(掲載写真は同社が制作・配布したその宣伝ポスター)、また在阪のマスコミ媒体もそんな動きをバック・アップ、朝日新聞は紙面を大きく割いて紹介記事を掲載した(その記事自体も復刻して今回のブックレットに!)。「お仕着せではなく自分たちの肌に合う音楽は自分たちで見つけ出す」という気概を持った当時の大阪の音楽ファンが『マジック』のヒットを支えたといえる。食いだおれ、だけではなく大阪は‘聴きだおれ’の街でもあったのだ。事の経緯など詳しいことについては当時の大阪の‘文化状況’をも交えて筆者が書かせていただいたライナーノーツを是非、ご参照願いたい。

当時、CBSソニーは大阪を‘New West Osaka’と位置づけ「今とどく、西からの風」のキャッチ・フレーズで大阪独自の文化圏の存在をアピール(掲載写真は同社が制作・配布したその宣伝ポスター)、また在阪のマスコミ媒体もそんな動きをバック・アップ、朝日新聞は紙面を大きく割いて紹介記事を掲載した(その記事自体も復刻して今回のブックレットに!)。「お仕着せではなく自分たちの肌に合う音楽は自分たちで見つけ出す」という気概を持った当時の大阪の音楽ファンが『マジック』のヒットを支えたといえる。食いだおれ、だけではなく大阪は‘聴きだおれ’の街でもあったのだ。事の経緯など詳しいことについては当時の大阪の‘文化状況’をも交えて筆者が書かせていただいたライナーノーツを是非、ご参照願いたい。

6月24日は第13回目。今回は、ジャパニーズ・ジャズ・シーン期待の女性ピアニストとして注目を集める福井ともみを迎えてのライヴ&トーク。アルバム『アット・ザット・モーメント』をリリースしたばかりの彼女をその作品集のレコーディングにもジョイントした横山裕(ゆたか・ウッドベース)がサポートするライヴを中心に、日本ジャズ界の重鎮であり、MPCJ会長でもある岩浪洋三をフィーチャーしたトーク・タイムを挟む構成。そして司会進行は勿論、お馴染みのMike Koshitani。

6月24日は第13回目。今回は、ジャパニーズ・ジャズ・シーン期待の女性ピアニストとして注目を集める福井ともみを迎えてのライヴ&トーク。アルバム『アット・ザット・モーメント』をリリースしたばかりの彼女をその作品集のレコーディングにもジョイントした横山裕(ゆたか・ウッドベース)がサポートするライヴを中心に、日本ジャズ界の重鎮であり、MPCJ会長でもある岩浪洋三をフィーチャーしたトーク・タイムを挟む構成。そして司会進行は勿論、お馴染みのMike Koshitani。