|

We Are The World 25 For Haiti・・・細川 真平

|

| 1985年、多くの有名アーティストが参加したUSA・フォー・アフリカによる「ウィ・アー・ザ・ワールド」が大ヒットした。これは、アフリカの飢饉救済キャンペーン・ソングだったが、単なる慈善活動の枠を超え、社会現象とも言えるほどの大きなムーヴメントとなった。 あれから25年。前回と同じくクインシー・ジョーンズとライオネル・リッチーが発起人となり、この「ウィ・アー・ザ・ワールド」がリメイクされた。今回は、ハイチ大地震の被災者救済のためであり、タイトルは「ウィ・アー・ザ・ワールド・25・フォー・ハイチ」となった。 レコーディングは2月1日に、ロサンゼルスの前回と同じスタジオで行われた。グラミー賞授賞式の翌日ということもあり、総勢80名にも上るアーティストが顔を揃えている。その中には、ハイチ出身のワイクリフ・ジョンの姿もあった。 それ以外には、ジャネット・ジャクソン、R.ケリー、メアリー・J.ブライジ、ジェイミー・フォックス、カルロス・サンタナ、オリアンティ・パナガリス、ジェニファー・ケイト・ハドソン、ジェイミー・フォックス、アース・ウィンド・アンド・ファイアー、ナタリー・コール、ジョナス・ブラザーズ、ブライアン・ウィルソン、インディア.アリー、ハート、ブランディ、ピンク、セリーヌ・ディオン、ロブ・トーマス、アッシャー、ウィル・アイ・アム、カニエ・ウェスト、スヌープ・ドッグ、バーブラ・ストライサンド、トニー・ベネット、ハリー・コニック・ジュニアなどが参加。 この曲のミュージック・ビデオは、バンクーバー・オリンピックの開会式で初披露されたので、ご覧になった方も多いだろう。現在はYouTubeで観ることができ、そのページから寄付をすることもできるようになっている。 http://www.youtube.com/wearetheworld また、CDとしての発売はないが、iTunes Storeからダウンロード購入できるようになっている。もちろん代金はハイチ大地震被災者救済のための寄付となる。 チャリティの基本は、できる人が、できることを、できる範囲でする、ということだと思う。改めてこの名曲に感動しながら、私たちにできる範囲のことをしてみませんか? |

|

マイルスからストーンズ 職人ベーシスト ダリル・ジョーンズ・インタビュー

・・・Mike M. Koshitani(越谷 政義) |

|

ダリル・ジョーンズが来日した。ランディ・ブレッカー、ビル・エヴァンス、スティーヴ・ルカサー、ロベン・フォード、ロドニー・ホルムス、スティーヴ・ウェインガート、そしてダリル。SOULBOPというスペシャル・プロジェクトだ。

Billboard Live TOKYO & OSAKAでライヴを行った。ジャジー/フュージョン/AORさをさほど感じさせない、なかなかブルージーでエキサイティングなステージ展開。 僕が楽しんだ3月2日のファースト・セットのセットリストは・・・  1.SPONGE 1.SPONGE2.BIG FUN 3.INSIDE OUT 4.WALK ALONE 5.STRAP HANGIN 6.LATER CLIMB 7.NEVER BE ANOTHER 8.ODE TO WALKING MAN 9.SKUNK(アンコール) ダリルは安定した演奏を見せ、アンコールでのベース・ソロは素晴らしかった。 そんなダリルとライヴ前に会った。ゆっくり話すのは2006年のローリング・ストーンズ名古屋公演前日、ひつまぶし屋さんでバナード・ファーラー、ティム・リース、リサ・フィッシャーらと貸切パーティー(といっても出席者は7人だったけど)したとき以来だから、4年ぶり。 東京2日目の直前にインタビューした。通訳を高見さんにお願いしたけど、始まれば日本語へ翻訳なんてことはせずに、3人でワイワイガヤガヤ。それだけに短時間だったけど実にいろいろな話しが聞けた。 ねえ、もうミックから召集かかってんじゃないの? ローリング・ストーンズ。 「いや、まだ。まだだよ。首を長くして待ってんだけどね」 バナードから電話があった時も訊いてみたんだけどね。どうなのって。なんにもないないないの一点ずくで(笑)。 「うん、今んとこそんな感じだね(笑)。目下のところ、なにも聞いちゃおりません(笑)。近いうちなんかあるといいなーって、願うばっかりだよ(笑)」 現実的に考えて来年とか、そういう感じ? 「っていうかね、ぼくの方が教えてもらいたい(笑)。どうせ、ぼくなんか最後なんだから、知るの。新人だしさ」 日本は4年ぶり。前回会ったのはね、名古屋のひつまぶし屋。憶えてる。 「(笑)ああ、そうだったね! 行った、行った。あれは本当においしかったなあ」 今回のユニットに参加した馴れ初めはどういうものだったんですか。 「もともとビル・エヴァンスとぼくはマイルス・デイヴィスと一緒にやったことがあるんだよね。もうずっと前だけの話だけど、ふたり一緒にマイルスとやってたわけ。それとビルのリーダー・バンドでやったことも何度かあるし、あと最近の仕事では、ビルとね、マイルス・フロム・インディアっていうバンドをやってたんだよ。これはね、インドの古典音楽の演奏家と一緒にマイルス・デイヴィスの曲をやってみるっていうバンドだったんだけどね。というわけで、今回のライヴでぼくを呼んでくれたのはビルだったんだ」 ちなみに、この顔触れのグループは、たとえば、アメリカで何度かやったりしてるんですか。 「いや、ないない。これは本当に、今回、日本で初めて実現したグループだから。だから、文字通り、結成2晩目なんだよね。昨日はお初で」 じゃあ、もう基本的に自然発生的にできちゃったっていうタイプのバンドなんですね。 「そうそう、なんかそんな感じ。オールスター・バンドとか、そういう感じの。だから、ねえ、よくあることだけど、とりあえず全員ミュージシャンとしてすごいから。とんでもない技量のやつらが揃ってて、そうするとまあ、いろいろそれぞれに頑張って追いついていかなきゃっていうところもあったりして」 昨日のライヴはどうでした。 「うん、最高だったよ。本当にいいライヴになって、とっても楽しかったと思う」 どんな曲をやったんですか。 「まあ、たとえば、ブレッカー・ブラザーズの曲もあったりとか、実際には全員がね、それぞれに曲をいくつか持ち寄ってきたわけなんだけど。ロベン・フォードからもいくつかいい曲を提供してもらったしね。ちなみに、ロベン・フォードもマイルス・デイヴィスと一緒にやってるんだよ。ぼくは、ロベンと一緒にやってないんだけど。スティーヴ・ルカサーからもいい曲をいくつか持ってきてもらって、ランディ・ブレッカーからもっていう感じ、そういう感じでね」 あなたとしては今回、まるで初めてっていう人は誰になります。 「えーとね、スティーヴ・ルカサーとは一度もやったことがないし、あとスティーヴ・ウェインガートも初めてだし。ランディ・ブレッカーとはね、ランディのアルバムで、1曲か2曲くらい一緒にやったことがあるだけなんだよね。10年か、もうちょっと前だったかな。ロベンもこれまで一度もやったことなかったよね」 特にこのバンドのケミストリーっていうのはどういうものですか。 「うん、すごい楽しいよ。まあ、これだけのレヴェルのミュージシャンになったら、どっかでもう大丈夫っていうところに行けるんだよね。正直言って、全員がとんでもないミュージシャンなわけだからさ」 この面子でなんかレコーディングをしようという予定はないの? 「どうかな、これはまだわからないね。けれども、このツアーが全部終わりかけた頃合いに、誰かしらそういう提案を持ち出してくるものだと思うけど(笑)」 (笑)なるほど。じゃあ、ライヴ・レコーディングはどう? 「それだってわからないよ。急にそんな話になったりするし」 では、このラインナップの一番魅力的なところを説明してもらえますか。 「うん、だから、まずは全員が本当に素晴らしいミュージシャンで、それが一堂に会しているっていうところだよね。その面子ですごい刺激的なモチーフや題材を演奏するわけだからね。でも、この顔触れだからといって、やたらと難易度の高いものをやっているとか、そういうことじゃないんだよ。もちろん 、刺激的でちょっとハードルを高く設定するものもあるけど、それと同時に単純に楽しい曲もちゃんとあるから。たとえば、昨日の晩はね、マイルス・デイヴィスの曲もやったりしたんだよ。ただ、今晩もやるかもしれないから、どの曲かは教えたくないんだけど(笑)」 (笑)わかりました。たとえば、日本ではジャズ・ファンでなくても、マイルス・デイヴィスはもう神様みたいに思われているところがあるんですけど、そんな人と実際に仕事をするのはどういう体験だったのか、教えてもらえませんか。 「まあ、だから、たとえば、ぼくの生い立ちっていうか、家庭っていうのはね、母親がいつもジェームス・ブラウンとかスライ・ストーンとかのレコードをかけている、そんな家だったんだよね。母親はそういうものばっかしで、父親は初期っていうか、昔のジャズのレコードをよくかけてたよね。オスカー・ピーターソンとか、カウント・ベイシーとか、そういうのね。だから、ぼくにとっては、マイルスのバンドに参加した時には、そのこと自体が生まれてこの方これ以上に幸せなことはないっていう、そういう事件だったよね」 なんか、その時マイルスに電話口からベースを弾いて聴かせたという話ですよね? 「いや、それは本当じゃないから(笑)。そうじゃなくて、マイルスの甥っ子から連絡があって、マイルスがぼくのベースを電話で聴かせてくれないかって言ってきているっていう話だったんだよ。だけど、その後、実際に電話で話したら、『さっさと来い』っていう話にすぐになったんだよ」 じゃあ、もっといい話だったんだ(笑)。 「それでニューヨークへ来いって、どんなもんか聴いてやるっていう話になってね。だけどね、やっぱりマイルスっていうのは・・・つまり、その後、ぼくのキャリアで起きたいろんなことや出会いとかは、ある意味では、すべてマイルスと一緒にやったことのおかげだと言えなくもないんだよね。きみも言ったけど、日本だけじゃなくて、どこに行っても、マイルスはものすごく尊敬されていて、本当に最も多くのリスペクトをかちえているミュージシャンのひとりなんだよ。だから、マイルスとやったことがあるっていうだけで、いろんな機会の扉が開けてくるんだよね。たとえば、オーディションを受けに行くとするじゃない? それで、きみ、誰とやったことあるのって訊かれて、そこでマイルス・デイヴィスですって答えればさあ・・・」 なるほど。 「とりえあず、絶対に演奏は聴いてみてくれるわけ(笑)。そういう意味で、その後、ものすごく恵まれることになったんだよね」 初めてベースを弾くようになったのはいつだったんですか。 「9歳だったかな」 ほかの、ギターとか、そういう楽器をやっていたわけではなく。 「ドラムはちょっとやってたんだけどね。でも、本当に・・・なんだろう、練習用のパッドを叩く程度だよね。親父がドラマーだったから、ま、プロではなかったんだけど、それでも、楽譜の読み方とか、基本的なリズムとか、そういうのを教えてもらってたんだよ。それが7歳とか8歳くらいの頃かな。それから、9歳の時にベースに目覚めたんだけど。友達がベースを弾いてるのを学芸会で観て、その友達がなんか弾いてるのを観た時にね、なにかが自分のなかで動いたんだよ。ぼくのやることはこれだってわかったんだよね」 それからやっていたのは、ジャズなんですか? それともR&Bだったのか、それともブルースだったのか、どうだったんでしょう。 「んー、なんかこう、全部を少しずつっていう感じ。まあ、高校に上がって、もちろん、父親の勧めがあって、ちょっとジャズを習ってみようっていうことになって。でも、ぼくは実際にコピーしたり、演奏したりしていた曲のジャンルは、なんでもありっていう感じだったよね。レッド・ツェッペリン、ステイプルズ・シンガーズ、ジミ・ヘンドリックス、スライ・ストーンとね。だから、ぼくの一番最初のレパートリーの30曲くらいはもう、本当にあらゆるジャンルにまたがったものだったんだよ。で、それが本当にその後のぼくのためになったんだなあって思うんだよ」 それがあったからこそ、ローリング・ストーンズとやることにもなったんでしょうね。 「いや、まさにそういうことだよね。いろんなものが混ざってこうなってるわけだから」 プロとしての最初のバンドはどういうバンドだったんですか。 「ぼくの最初のプロのバンド? まあ、きっと名前さえ聞いたことないはずだけど、シカゴをベースにしていたミュージシャンたちがいろいろいてね、カナダ出身のピアニストでキム・チェイニー、それとフィル・アップチャーチ、彼はすごくリスペクトされたジャズ・ミュージシャンなんだけど、チェス・レコードのリズム・セクションのメンバーでもあって、だから、チェスの多くのすごいブルース・ミュージシャンと演奏してきている人だったんだよ。というわけだから、フィル・アップチャーチがぼくにとっては、最初の大御所というか、登竜門だったんだよね。マイルスの前にはね」 それはいつ頃だったんですか。 「マイルスとやり始めたのが1983年の暮れにかけてだから、それ以前の話だよね」 あなた自身としては、当時はジャズ・ミュージシャンとしてやっていくつもりだったんでしょうか。 「ううん、ぼくとしては最高の連中とやりたいだけだったんだよ。こういう音楽、ああいう音楽っていう、そういう区別はもうどうでもよかったわけ。だから、すごいミュージシャンとすごいバンドとやれれば、それだけで満足だったんだよ。っていうかさ、そもそもぼくが音楽にここまで関わることになったのは、やっぱり決まりきったことを繰り返しやるのが退屈でしようがないからなんだよ(笑)。だからね、今やってるようなことをしばらくやるのもすごく嬉しいけど、でも、それと同時に自分のものも同時進行でやってるんだよね。これはもうちょっと自分の生い立ちのなかで聴いてたものに近いものなわけ。スライ・ストーンとかジミ・ヘンドリックスとかね。だから、いろんなものを作っていって、いつも違うことをやってる方がぼくは好きなんだよね。実際、いろんな違ったものをやってた方が自分のためにもなるんだよ。いつも自分の 気持が刺激されることになるし」 ストーンズに加入する前には、スティングとかエリック・クラプトン、B.B.キング、テンプテーションズ、ハービー・ハンコックなどとやっていますが。 「いや、テンプテーションズとはやったことないよ。それと、B.B.キングはね、ストーンズと一緒にやるようになってから後のことだよ(笑)。って、話の腰を折ってごめん」 いやいやいや。で、ストーンズに入ったきっかけはどういうものだったんですか。 「そもそもが、キース・リチャーズとは、チャーリー・ドレイトンとスティーヴ・ジョーダンの紹介で会っていたんだよ」 X-ペンシヴ・ワイノウズ繋がりですね。 「それがニューヨークで、87年とか88年とかだったのかな。だから、まさにワイノウズの繋がりだったわけ。で、ぼくとしては、キースと演奏してみるっていうのは、ひとつの夢だったんだよ。っていうのは、ワイノウズがやってる音は、確かにロックンロールなんだけど、ちょっとだけ先に行ってるものなんだよね。っていうのも、かなりファンキーなわけじゃない? スティーヴとチャーリーでリズム・セクションやってるんだから。だから、この音を聴いた時に、結構、ぼくとしてははっとさせられたものがあったんだよ。それまでしばらくずっと、エレクトロニック・ジャズみたいなことばっかりやってきてたからね。それでキースに会って、キースのバンドからチャーリー・ドレイトンが脱けることになって、そこでまあ、一応訊いたわけ。じゃあ、ベースどうすんの、ぼくだったら喜んでやらせてもらうよってね。で、最終的にその時の ライヴはジェローム・スミスっていう共通の友人で落ちついたんだけど。ということがあって、それから数年、2、3年かな、それくらい経って、シカゴ時代の友人から言われたんだよね。ビル・ワイマンがストーンズをやめるらいしいよってね」 それで・・・。 「それで、ぼくも最初はね、ビル・ワイマンって、だってさ、ずっとやめたがってるでしょって反論したんだけど、その友達がね、いや、今回はマジらしいんだよって言ってね。そこで、ぼくはふと考えたわけ。すると、同時に、その友達が『ミックの電話番号調べてみる?』って訊いてきたんだよね(笑)」 (笑)なるほどー。 「そうやって電話してみたの。それで、ベーシストのオーディションをやってるのかどうか訊いてみて、オーディションのリストに載せてもらうようにお願いしてさ。すると、まあ、この先1年くらいの間にやるかもっていう話で。それで、オーディションに来てくださいっていう話になって」 ニューヨークで? 「そうそう、58番街でね。もうそのスタジオはないんだけどね」 どんな曲やったの? 「ヒット曲をたくさんやったよ。『ブラウン・シュガー』と、ほかはなんだっけなあ・・・うーん。『ジャンピン・ジャック・フラッシュ』はやんなかったような気がすんだよな。もう思い出せないなあ・・・なんせ、もうだいぶ前の話だから(笑)。けど、ヒット曲のうちの8曲とか9曲くらいをやって、それから、バンドはいったん島とかに出かけて『ヴードゥー・ラウンジ』用のソングライティングにとりかかったんだよね。その数か月後に、その楽曲を使ったオーディションがロニーの自宅であったんだよ、アイルランド」 ほかにも候補が、ダグ・ウィンビッシュ、ピノ・パラディーノ、3人くらいベーシストがいたんですよね。 「いや、もっといたよ。ジョーイ・スパンピナート、ダリル・ジョンソン、ハッド・ハッチンソンと、すごいミュージシャンがたくさん来てたんだよ」 最終的にあなたがいいと言ったのはチャーリー・ワッツだったというのは本当ですか。 「キースがそうだったって言うんだよね。最終的に決めたのはチャーリーだったと。だから、ぼくはすごく感謝してるんだ」 (笑)ミック・ジャガーじゃないと。 「ははは」 でも、マイルス・デイヴィスとかローリング・ストーンズなどという、破格的に傑出したアーティストと一緒にやってきていることについて自分ではどう感じたりするんでしょうか。 「いや、本当に恵まれているんだなと思うよ。最高の人たちと音楽をやるっていうのがいつも願ってきたことだったからね。だから、今夜のバンドと一緒にやることについても、ものすごく自分は幸運なんだなと思う」 ところで、自分の作品に取り掛かっているということですが、これはリリースも見据えたものになっているんですか。 「うん、うまくいけばもちろん出していきたいよ。秋くらいにね」 じゃあ、わりとすぐにっていう感じですね。 「うん、近いうちに出すつもりだよ。願わくばね」 ほぼ終わっている感じ? 「一部はね。えーとね、実際のところは、半分も終わってない・・・。4曲出来てて、あと6曲仕上げたいっていう感じだから」 作業は誰とやっているんですか。 「ほとんどの曲については自分ひとりで書いているんだよね。演奏については友達をいろいろ呼んでるよ。ドラムはチャーリー・ドレイトンに叩いてもらってる曲もいくつかあるし、それとぼくの大親友でシカゴのトビー・ウィリアムズにもドラムをやってもらってるし。それと、ダリル・トンプソン。彼はすごいギタリストなんだよ。ダリルとはいくつか一緒にやってることがほかにもあるしね。だから、いろんな友人を呼んでるんだけど、シカゴの連中が多いよね。シカゴには、本当にすごいミュージシャンがたくさんいるもんだから、よくつるむことになる。ほかにも、もっといろんな人たちに登場を願うことになる」 今もシカゴに住んでるの? 「いや、今はロスアンジェルスなんだ。でも、ぼくの地元っていったら、やっぱりシカゴだからさ。シカゴで育ったし。だから、自宅をロスアンジェルスに買ったけど、地元はシカゴなんだよ」 シカゴといえばアーティス、素晴らしいブルース・クラブ! 「アーティス? 行ったことあるの?」 何度もあります(笑)。 「一体どうやったら、アーティスなんかに行き着くんだよ(笑)?」 菊田俊介という日本人のギタリストがいて、ココ・テイラーが亡くなるまで彼女のバンドに所属してました。Shunはシカゴに住んでいます。 「うん、Shun Kikutaならぼくも噂は聞いてたよ」 彼がアーティスによく出演してて、ぼくも連れてってもらって。その頃、今日の写真をお願いしている轟さんもシカゴに住んでたんですよ。 「えっ、そうだったの?」 はい(笑)。*轟さん 「すごいねえ、そりゃ(笑)。アーティスっていったらさあ、相当ど真ん中だよ(笑)」  はははは。 はははは。「シカゴのサウスサイドだからね。そのアーティスまで行くとはね・・・」 (笑)。 「(笑)すごいディープなところだぜ。本当のシカゴのシーンがあるところだから」 酒もうまいし、カクテルを作ってくれるソウル・シスターも・・・ムニャムニャ。 「そうだよ、アーティスではなんでも酒が揃ってるからね(笑)」 ところで、さっきのソロ・アルバムなんですけど、歌い手は誰かを呼ぶんですか。 「いや、歌はぼくがやるんだ」 えっ、そうなんですか? 「もちろん、ほかにも何人か来てもらう予定ではあるんだけど」 じゃあ、歌詞とか書いてるんですよね? 「そうなんだよ。今はね、実はその歌詞を書くという作業にもうすっかり虜になっちゃってさ。ぼくにとっては、自分の表現の形としてはこれまでやったことのない、まったく新しいものだからね。特にスティングと一緒にやりだした頃から、実は歌詞についてはまっちゃうことも多くなったからね。スティングは作詞家としてはもう普通じゃない才能を持ってるし。それに歌詞っていうのは、それこそ限りなくやり方があって、それこそ書き方ってものが無限にあるわけだから。ミック・ジャガーがそのいい例だよね。決して複雑じゃないんだけど、本当にいろんなことを書き分けていくっていう」 たとえば、ローリング・ストーンズでやっている時と、今夜のようなジャム・セッション的な活動や自分のソロ活動とはどう違ってくるものなんですか。 「そうだなあ、たとえば、ストーンズっていうのはまさに純粋なロックンロールだからね。けれども、ストーンズもソウルをやったりするし、ほかにもいろいろ違ったことをやるし。で、今夜やる音楽はなんて言ったらいいのかなあ・・・もうちょっとプレイヤー志向だって言えばいいのかな。ステージに立つメンバー全員が、それぞれの楽器における名手といわれる顔触れだからね。だから、基本的にインストゥルメンタルなものになるわけなんだけど、でも、今夜も歌モノもいくつかあるんだよ。スティーヴ・ルカサーとロベン・フォードとで、それぞれに歌う持ち歌があるから。で、ぼくが自分の音楽でやってみたいなあといつも思ってきたのは、インストゥルメンタルな音楽と、ヴォーカルのついた音楽との橋渡しをもっとうまくできないものかなあっていうことでね。イメージ的にはスティングのバンドに近い感じでやれればいいかな。ポリスをやめた後のあのバンドだって、顔触れとしてはとんでもないものだったんだから。オマー・ハキム、ケニー・カークランド、ブランフォード・マルサリス、ドレット・マクドナルド、ジャニス・ペンダーヴィスというラインナップのあのバンドはかなりプレーヤー志向のものではあったけれども、それと同時に歌詞もまたこのバンドではものすごく重要な働きをしていて、しかも、とっても大切なことを言葉にしていたんだよね。でもって、すごく楽しいものでもあったわけだから。だから、歌うっていうアプローチはぼくにとっては本当に未開拓な新しい分野なんだけど、やっていて、ものすごく刺激を受けるし、楽しいよ。で、これからもどんどん磨いていきたい分野だよね」 矢野顕子や坂本龍一などといった日本のミュージシャンとも仕事はされていますよね。 「うん、やってるよね。実際、そういうのも、もっとやってみたいよね。それを日本のミュージシャンの人たちに伝えてくれると嬉しいんだけどな。ぼくはね、本当に日本で日本のミュージシャンとなんかやってみることにものすごく乗り気ですとね。ほんとどんなジャンルでも構わないんだよ。J‐ポップでも、日本のポップ・ミュージックでほかのミュージシャンとなにかやってみたいし、ジャズ・ミュージシャンともやってみたいよね。それと作品のプロデュースにもすごく関心があって、そういうことも日本でやってみたいと思うんだよ。だから、もしそんなことに興味を持ってる人がいたら、ぜひ紹介してもらえたら嬉しいよ、マイク」 ところで、ここ数年でストーンズのバンド仲間と会ったりはしてたんですか? バナードと会ったとか、彼がそんなこと電話で言ってました。 「いや、っていうか、バナードとは去年の夏に一緒に仕事をしてたんだよ。それとティム・リースとね。あとまあ、よく連絡を取っているのはリサ・フィッシャー、それとチャーリー・ワッツとも数週間前にちょっと話したし。だから、折に触れて連絡は取り合ってるんだよ」 ティムからのE-メールによると、ジャズ・アルバムを作るっていう話だったんですけど。 「そうそう、そうなんだよ」 ティムの新作では弾いてるんですか。 「ティムがストーンズの曲をやったアルバムでは2枚ともぼくも参加してるんだけど、でも、今度のティムのジャズ・アルバムでは別のアコースティック・ベースの人のものを使ってると思うよ。ぼくもティムとは演奏したけど、レコーディングそのものは相当前に録ったものだからね」 ちなみに、ロニーはどうなのよ(笑)? 「(笑)・・・ロニーの一件について関係者に言われたのは、報道されることをすべて鵜呑みにしなさんなと(笑)」 (笑)なるほど。ぼくもRSロンドン・オフィスのシェリー・デイリーから、大丈夫よっていうE-メールをもらいました。 「うん、だから、そういうことだよ。ぼくの知ってる限りではロニーはよくなるようにずっと頑張ってるみたいだから、心ながらずっと応援したいと思うけど・・・まあ、きっと大丈夫だよ。ほんとにいいやつだし、大好きなんだよね。ミュージシャンとしても抜群だし」  キース・リチャーズの映画には出ないんですか(笑)。 「映画? それは知らなかったよ?」 ジョニー・デップが監督して撮っているらしいんですけど。 「ああ、はいはい、そんな話、聞いたね、確かに」 あなたも出てないの? 「んー、まだ、そんな話は来てないね(笑)。どうなるもんか、さっぱりわかんないよ」 では、さきほどのソロについて、音楽的に自分の生い立ちに近いものをやっているというようなことでしたが、新しく手掛ける歌詞はどういったことがテーマになってくるんでしょうか。 「まあ、基本的に人生についてだよ。それと愛とセックスとドラッグとって・・・うそうそ(笑)。だけど、言っちゃってから気づいたけど、確かにドラッグについて書いたものもあるね。ちょっと警鐘的な話としてね」 あと3分だそうです(笑)。 「あっ! そういえば、ぼく、出番があるんだっけ(笑)?」 (笑)どうもありがとうございました。 通訳:高見 展 写真:轟 美津子 |

|

「松田晃演 トーレスを弾く!!」 ・・・大橋 伸太郎

|

||

演奏家と楽器、そして音楽の様式には深い関係がある。よく言われるのが、ピアノの場合、ベーゼンドルファーは古典派音楽には抜群の適性を示すが、近代曲にはあまり適さず、スタインウェイが優れた表現力の発揮という点で勝る、という議論である。しかし、楽器を自家薬籠中のものとして自身の表現と一体化し、あらゆる様式の美を思いのままに奏でることができる演奏家もいる。演奏の奥義を極め、音楽の本質に深く精通する演奏家にのみ与えられる栄誉だろう。 演奏家と楽器、そして音楽の様式には深い関係がある。よく言われるのが、ピアノの場合、ベーゼンドルファーは古典派音楽には抜群の適性を示すが、近代曲にはあまり適さず、スタインウェイが優れた表現力の発揮という点で勝る、という議論である。しかし、楽器を自家薬籠中のものとして自身の表現と一体化し、あらゆる様式の美を思いのままに奏でることができる演奏家もいる。演奏の奥義を極め、音楽の本質に深く精通する演奏家にのみ与えられる栄誉だろう。さる2月13、14日に東京神田小川町のアイゼナハ・ホールに松田晃演氏が登場、「トーレスを弾く!!」と題したコンサートが開かれた。クラシックギターの演奏界で巨匠の域にある松田氏は、ほぼ毎年東京でコンサートを開催しているが、今回は新しい試みに、比較的少数の聴衆を前にして、ミニ・コンサートと公開レッスンを行なった。コンサート前半は松田氏単独の演奏で曲目は以下、演奏時間は約一時間だった。

松田晃演氏の演奏を聴こうと詰め掛けた熱心な音楽ファン数10人が詰めかけて、アイゼナハ・ホールは満員の状態。天井高にはかなり余裕があるのだが、氏が最近東京でのコンサート会場に使う東京オペラシティ・リサイタルホールに比べると遥かに小さくデッド(音を吸って響きの少ない状態)である。第一曲の「グラナダ」からこれまで親しんだ松田氏の演奏とは響きのバランスが違う。トーレスから紡ぎ出す音色は変わらず雅やかだが、響きの地肌と音色の芯が浮かび上がる。弦と指(爪)がコンタクトする多彩なタッチのバリエーションが鮮明に浮かび上がる。大きなホールでの豊かな残響を従えた奥行きの深いスケール感の豊かな演奏もいいが、こうした一音一音が誕生し演奏が綾なされていく時々刻々を間近に見つめるのも、得がたい清新な音楽体験である。現代ギターの原型として余りにも有名な楽器がトーレスだが、松田氏は完全にトーレスを掌中にしており、全十曲を楽器と一体になり各曲の芯を掘り下げ音楽の魂が息づく繊細な演奏を聞かせる。  興味深かったのは、1892年に誕生したトーレスを操り、ポンセやヴィラ=ロボスの20世紀の楽曲から近代的な叙情と和声感覚を掬い取り掘り下げ、きらめかせることである。ポンセやヴィラ=ロボスがこうしたギターの至高の名曲を書いたのも、アンドレス・セゴビアという同時代の巨匠演奏家の存在に触発されてであった。松田晃演氏はセゴビアに直接教えを受けた直系の音楽家である。曲の佇まいが近代的に変わってもその奥底にあるギター音楽の真髄、魂を完璧に表出する演奏法を松田氏はセゴビアから受け継ぎ自家薬籠中のものにしている。松田氏の演奏によってこそ、ギター音楽の大河の中の近代曲の存在の本質が味わえるといっていいだろう。 興味深かったのは、1892年に誕生したトーレスを操り、ポンセやヴィラ=ロボスの20世紀の楽曲から近代的な叙情と和声感覚を掬い取り掘り下げ、きらめかせることである。ポンセやヴィラ=ロボスがこうしたギターの至高の名曲を書いたのも、アンドレス・セゴビアという同時代の巨匠演奏家の存在に触発されてであった。松田晃演氏はセゴビアに直接教えを受けた直系の音楽家である。曲の佇まいが近代的に変わってもその奥底にあるギター音楽の真髄、魂を完璧に表出する演奏法を松田氏はセゴビアから受け継ぎ自家薬籠中のものにしている。松田氏の演奏によってこそ、ギター音楽の大河の中の近代曲の存在の本質が味わえるといっていいだろう。さて、今回非常に面白く目から鱗の落ちる体験をさせてもらった。後半の公開レッスンである。前半終了後休憩を経て、松田晃演氏の音楽に心酔し、大分県、石川県等からギターを抱えてはるばる飛行機で上京したアマチュア三氏がステージに代わる代わる登場し、日頃研鑽し仕上げてきた演奏を披露した。この日(13日)登壇したのは、 A氏 メヌエット(ラモー) B氏 アルハンブラの思い出(アルベニス) C氏 前奏曲第一番(ヴィラ=ロボス) である。 三氏共アマチュアとしては上級者だが、松田氏の演奏の後では失礼ながら音楽が一本調子。平板で表情(ニュアンス)と生命感がない。それを松田氏が丁寧に指導し演奏にみるみる生気を生み出していく。ギター演奏の具体について指導しているのだが、松田氏の一言一言が結局音楽とは何か、という教えなのである。「ギターは指が直接弦に触れて音色を作る楽器だ。指のコンタクトで無限多彩な音色が生み出される。ピアノでそれが出来たら名手だが、ギターはそれが演奏者みなに開かれているのだ。固体をぶつけるような弾き方、液体をぶつけるような弾き方を演奏し別けてご覧なさい。」「自動車がカーブを曲がる時のスローイン・ファストアウトです。一つのパッセージの終わりはゆっくりテンポを落としていって、次のパッセージに入って向かう所が見えたらすっと立ち上がってスピードアップすること。」「終止形をイメージして音楽を演奏してご覧なさい。」「人間の手は会社のようなものです。一本一本の指、つまり社員というのは気を配っていないと、独りであらぬ方向へ行ってしまったりするものです。ちゃんと指示を出しておかないとね。」等々。私にとって何とも耳が痛かったのは、「前の日に練習したら、誰でも明くる朝はその分演奏が上達しているものです。もし、前と同じだったらそれは練習法が間違っているのです。」事実、数語の指導でアマチュア演奏家のギター演奏に音楽のふくらみが生まれる。 音楽演奏も音楽教室も世に氾濫しているが、町の教室に、音楽を学ぶ一人一人に何が本当に必要かを的確に教え、上達の障害を取り除いてやれる本物の音楽の師は少ない。この日、松田氏の指導を得られたアマチュア演奏家は幸せである。厳しい口調の指導も見受けられたが、ステージ上の彼らの喜び溢れる笑顔にそれがくっきりと表われていた。 写真:Takasi Kotanaka |

|

ミュージカルGarantidoを観て・・・本田浩子

|

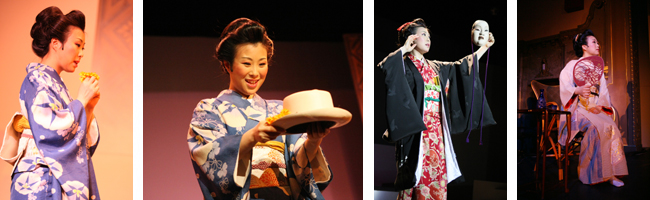

2月27日、TSファンデーションの新作ミュージカル「Garantido」を見に、東京芸術劇場に行く。TSは、謝珠栄が主宰し、その作品の殆どは彼女の企画、振付、演出で、いつも繊細且つ大胆なダンスで観る者を魅了する。作品の殆どは何故か男性陣の出演者に一人か二人の女優が参加する形が多いが、今回は紅一点に元宝塚男役スターとして、伸びやかな歌声と優れたダンス力の樹里咲穂が初参加すると聞いて、楽しみが倍加した。樹里は素敵な男役からとても可愛らしい女優に転身!、最近ではNine the Musicalで、かなりセクシーな役を演じて見事だったが、2007年に同じく宝塚スターの紫吹淳と共演した「モダン・ミリー」の天真爛漫な可愛らしさが強く印象に残っている。(写真はモダン・ミリーの主役、紫吹淳(右)と共に。) 2月27日、TSファンデーションの新作ミュージカル「Garantido」を見に、東京芸術劇場に行く。TSは、謝珠栄が主宰し、その作品の殆どは彼女の企画、振付、演出で、いつも繊細且つ大胆なダンスで観る者を魅了する。作品の殆どは何故か男性陣の出演者に一人か二人の女優が参加する形が多いが、今回は紅一点に元宝塚男役スターとして、伸びやかな歌声と優れたダンス力の樹里咲穂が初参加すると聞いて、楽しみが倍加した。樹里は素敵な男役からとても可愛らしい女優に転身!、最近ではNine the Musicalで、かなりセクシーな役を演じて見事だったが、2007年に同じく宝塚スターの紫吹淳と共演した「モダン・ミリー」の天真爛漫な可愛らしさが強く印象に残っている。(写真はモダン・ミリーの主役、紫吹淳(右)と共に。)さて、Garantido (大谷美智浩脚本) は、劇中劇の形態で、主宰者が亡くなり、統一がとれなくなっている劇団が再出発をかけて、ブラジル移民の苦労を描いた作品「Garantido」の上演の為に、劇場に住み込んでの練習を始めるという、そんな設定から話が始まる。当然ながら、気持はバラバラ、新しいリーダー、吉村 (吉野圭吾) に不満な古参の畠野 (畠中洋)、客演の紀元 (坂本健児) に反発する劇団員、結構売れて忙しい紅一点の千里 (樹里咲穂) が参加すると言いながら、勝手なスケジュールを組んだりと何ともまとまりのないことおびただしい。 すったもんだあり過ぎて、とても初日の幕は開きそうにない成り行きだが、題材がブラジル移民の話で、戦争の為に、ブラジルで大変な差別を受けて、苦労をし続けている人々の苦悩を演じているうちに、いつしか自分たち自身が抱える問題点と重なり、劇団としてのまとまりを少しずつ取り戻していく。 謝振付の躍動感溢れるダンスは、開墾に苦しむブラジル移民の農民たちの苦労をダイナミックに表現して見事。林アキラの音楽は、自身パフォーマーとして優れた歌唱力の持ち主だけに、心に響く美しいメロディと歌いやすい曲作りが見事で聞いていて心地よい。その上、歌唱指導も良く、特に紅一点の樹里をコーラスに入れる時に、低音のパートを歌わせたりと様々な工夫がなされ、男声の中で女声の響きが綺麗に聞こえてきて、素晴らしい。 吉野圭吾、坂本健児、畠中洋、樹里咲穂、岸祐二、伊礼彼方、西村直人、良知真次、川本昭彦、平野亙、島田邦人、上口耕平の出演者12人全員、武士 (もののふ) に憧れるという厳しい謝氏の指導の下、彼らが作る舞台も演技、歌唱力、ダンスに優れ熱気に溢れていて、堪能した舞台だった。 *写真提供: モダン・ミリー/ フジTV Garantido/ TSミュージカルファンデーション |

|

ミツコ〜愛は国境を越えて〜(Frank & Friends/Mitsuko)・・・本田浩子

|

明治時代に、東京の町娘からヨーロッパの伯爵夫人となったクーデンホーフ・光子を主人公に、2005年ウィーンで、「ジキルとハイド」の作曲家フランク・ワイルドホーンの音楽、ミュージカル「エリザベート」他の演出で知られる小池修一郎演出でミュージカル・コンサート「Mitsuko〜愛は国境を越えて〜」が世界初演された。その後、ミュージカル化されたら見てみたいと思っていたが、そんな半ば幻のようなコンサートが、今回日本でワイルドホーンを招いて上演されると聞いて、3月11日にオーチャード・ホールに向かう。 明治時代に、東京の町娘からヨーロッパの伯爵夫人となったクーデンホーフ・光子を主人公に、2005年ウィーンで、「ジキルとハイド」の作曲家フランク・ワイルドホーンの音楽、ミュージカル「エリザベート」他の演出で知られる小池修一郎演出でミュージカル・コンサート「Mitsuko〜愛は国境を越えて〜」が世界初演された。その後、ミュージカル化されたら見てみたいと思っていたが、そんな半ば幻のようなコンサートが、今回日本でワイルドホーンを招いて上演されると聞いて、3月11日にオーチャード・ホールに向かう。ウィーンのコンサート「Mitsuko」ではミツコ役は、エリザベートのトート役と宝塚退団後はエリザベートの両方を演じた一路真輝で、夫クーデンホーフ伯爵はウィーン初演版「エリザベート」のトート役で有名なウヴェ・クレガー、二人の息子のリヒャルトを井上芳雄が演じた。今回は2009年に宝塚を退団した元トップ・スターの安蘭けい、ハンガリー版「エリザベート」の初演トートであり、ウィーン再演版「エリザベート」のトートとして日本でもファンの多いマテ・カマラス、リヒャルトには再び井上芳雄が出演、二部には、近年オペラ界からミュージカルに転向したかのような若手の田代万里生、客演には「ジキル&ハイド」で圧倒的な存在感を示した鹿賀丈史(写真参照)、他にもマルシア、佐山陽規等、豪華なメンバーが顔を揃える贅沢なコンサートとあっては、とても見逃せない。 上演にさきがけ、ワイルドホーン、小池修一郎、安蘭けいを囲んでの取材があり(写真参照)、三氏から生の声を聞くことができた。第一部は「Mitsuko」を二部では、ワイルドホーン作曲の「ジキル&ハイド」「ルドルフ」「スカーレット・ピンパーネル(紅はこべ)」からの曲が歌われ、更には作曲者自身のピアノ伴奏で10曲近い曲が歌われるという企画で、「日本でこんなに私の曲が親しまれていることに大きな喜びを感じる」と、ワイルドホーン氏は作曲家冥利に尽きるという面持で語っていた。安蘭けいは舞台衣装の着物姿で取材に応じていた。この席で、小池氏から、来年、ミュージカル「Mitsuko」が上演されるという嬉しいニュース発表があった。 幕が開くと、ナレーター役の増沢望がリヒャルト役で、母、光子と父クーデンホーフ伯爵との出会いを話し始める、ナレーター役が素晴らしく舞台は一気に明治時代に入っていく。コンサートとはいえ、マテ・カマラス”伯爵”と安蘭”Mitsuko”の出会いとドイツ語と日本語で二人が歌う”Ichi Liebe Dich(あなたを愛します)”のデュエットは観客を芝居に引き込むのに十分な説得力があった。 ナレーターと井上芳雄のリヒャルトが舞台上でスムーズに入れ替わる演出が見事。 つい、数ヶ月前に謝珠栄演出でミュージカル「シェルブールの雨傘」(写真参照)で元宝塚娘役トップの白羽ゆりと共演して、揺れ動く初々しい若者を演じたばかりの井上芳雄は、長じて映画「カサブランカ」でイルザ(イングリッド・バーグマン)とアメリカに亡命するチェコの革命家ラズロのモデルとも言われるリヒャルトになりきり、力強い見事な歌声を響かせて「パン・ヨーロッパ」をドイツ語で熱唱して会場の拍手をさらった。 第二部は「ジキル&ハイド」のマルシアの「連れてきて」で始まり、鹿賀丈史とマルシアの見事なデュエット「罪な遊戯」、そして続いてのマテ・カマラスと鹿賀の「ジキルの研究室の外~時がきた」に、会場は沸きに沸いた。一幕で清楚な着物姿と伯爵夫人として気品溢れる洋装だった安蘭けいが、宝塚時代に大評判だった「スカーレット・ピンパーネル(紅はこべ)」の凛々しい男装で剣を片手に「炎の中へ」を歌う姿は観客を魅了。 続くワイルドホーン氏のピアノで安蘭けい、田代万里生、マルシア、鹿賀丈史、井上芳雄らが競うように、ワイルドホーンの見事な曲次々とを歌い上げた。フィナーレで「今日は皆さんご馳走でお腹が一杯になったことでしょう。」と、確か井上芳雄が言ったように、本当に感動で胸が一杯で、日本語、英語、ドイツ語で歌われた数々の名曲に、「音楽は国境を越えて」の感を深くした「愛は国境を越えて」のコンサートだった。 * 写真提供:ジキル&ハイド/ホリ・プロ シェルブールの雨傘/東宝演劇部 Mitsuko /キョードー東京 |

|

ひとり文芸ミュージカル 「静 -しず- もうひとつの、こころ」・・・川上 博

|

2010年3月11日、三越劇場。2003年の初演以来、再演を重ね、2006年にはバンコックのタイ文化センターで海外公演を行った “ひとりミュージカル” 「静」。夏目漱石 (1868-1916) の小説「こころ」(1914) が原作。脚本: スミダガワミドリ、出演・振付は源川瑠々子、作曲・演出、及び見事なピアノ演奏は神尾憲一。夏目漱石の作品をミュージカル化した例は、音楽座「アイ・ラブ・坊っちゃん」、秋田の劇団わらび座が松山郊外の東温市に設置した坊っちゃん劇場の柿落し公演「坊っちゃん!」、2作目の「我が輩は狸である」 2010年3月11日、三越劇場。2003年の初演以来、再演を重ね、2006年にはバンコックのタイ文化センターで海外公演を行った “ひとりミュージカル” 「静」。夏目漱石 (1868-1916) の小説「こころ」(1914) が原作。脚本: スミダガワミドリ、出演・振付は源川瑠々子、作曲・演出、及び見事なピアノ演奏は神尾憲一。夏目漱石の作品をミュージカル化した例は、音楽座「アイ・ラブ・坊っちゃん」、秋田の劇団わらび座が松山郊外の東温市に設置した坊っちゃん劇場の柿落し公演「坊っちゃん!」、2作目の「我が輩は狸である」時は明治時代。良妻賢母の静は、亡き夫を偲んで想い出の旅に出ようとしている。生前愛用していたパナマ帽に象徴される夫を懐かしく思い出す姿は胸を打ち、また時に男の身勝手さに歯ぎしりするような悔しさを、源川瑠々子は踊りと美しい歌声に乗せ、女性の正直な心を余すことなく表現して、見応えのある舞台だった。 |

|

マレーネ・ディートリッヒが、久しぶりで舞台に現れた 「Dietrich」・・・川上 博

|

3月13日、青山劇場。伝説の女優マレーネ・ディートリッヒ (1901-1992) の波瀾万丈の生涯を描いたミュージカルは過去にもいろいろあったが、この「ディートリッヒ〜生きた 愛した 永遠に〜」は、原案、作詞、訳詞=竜真知子、作曲=宮崎誠、演出=釜紹人、他のスタッフによる日本オリジナルの最新版。オープンして2日目の舞台を観た。 3月13日、青山劇場。伝説の女優マレーネ・ディートリッヒ (1901-1992) の波瀾万丈の生涯を描いたミュージカルは過去にもいろいろあったが、この「ディートリッヒ〜生きた 愛した 永遠に〜」は、原案、作詞、訳詞=竜真知子、作曲=宮崎誠、演出=釜紹人、他のスタッフによる日本オリジナルの最新版。オープンして2日目の舞台を観た。タイトル・ロールのディートリッヒを演じるのは、元宝塚宙組男役トップの和央ようか。2006年の宝塚退団後は、2008年の「シカゴ」以来2作目のミュージカルとなる。元宝塚宙組娘役トップで、和央ようかと共に宝塚を退団した花總まりが、ディートリッヒの親友でシャンソン歌手のエディト・ピアフ役で、ミュージカルに復帰した。もう一人の宝塚OG麻尋えりか (旧名: 麻尋しゅん) が、ディートリッヒの娘マリア役で出ている。 舞台は激動の20世紀を象徴するベルリンの壁の前に、ディートリッヒと親交のあったアメリカの作家アーネスト・ヘミングウェイ (横内正) が語り手として登場する。 ベルリンで撮影されたドイツ初のトーキー映画「嘆きの天使」(1930) に起用されたディートリッヒは、衣装デザイナーのトラヴィス (鈴木綜馬) のバック・アップもあって成功し、5才の娘をベルリンに住む母ヨゼフィーヌ (今陽子) に預けて渡米、数々のハリウッド映画に出演して、国際スターへの道を駆け上る。一方、祖国ドイツはナチスの台頭で思わぬ方向へ。帰国してドイツ映画に出るよう要請されるが、彼女は拒否する。その間にパリでピアフや、後の恋人となる映画俳優ジャン・ギャバン (宮川浩) に出会う。ピアフは恋人のボクサー、セルダン (桜木涼介) との死別の悲劇に見舞われる。 第2次大戦中、欧州戦線の米軍兵士を慰問したディートリッヒはドイツの歌「リリー・マルレーヌ」(1939) を披露したところ大いに受けた。最初に歌った歌手はララ・アンデルセンだったが、その後、ディートリッヒで知られるようになり、米英、ドイツ両陣営で歌われた。終戦後15年経った1960年、ディートリッヒは娘マリアの反対を押し切って祖国ベルリンでのコンサートに臨んだ。 会場では「裏切り者は帰れ!」とデモ隊の出迎えを受ける。 ディートリッヒの半生が、「リリー・マルレーヌ」「また恋したの」「花は何処へ行ったの」「バラ色の人生」「パダム・パダム」「哀れなジャン」「愛の讃歌」等、ディートリッヒやピアフの既成曲にオリジナル曲を加えて構成され、伴奏にエレクトーンを駆使して効果を上げ、大変見応えのあるミュージカルになった。英国ロイヤル・バレエ団の吉田都が特別出演し、平和の象徴をバレエで表現して花を添えた。 ところで、独仏関係が怪しくなった頃、筆者はパリで幼稚園児だった。アパートの4階に住んでいて、1階が幼稚園、エレベーターだけで通えた。先生はドイツ婦人だったので、英仏関係の悪化とともに帰国してしまった。独軍機がパリ上空に近接しているというので警戒警報が発令され、地下室に避難したこともあった。外交官だった父を残して、家族はドーバー海峡に近い田舎に疎開し、ルアーブル港から靖國丸で帰国することとなる。カサブランカから英国へ航海中に触雷沈没した照國丸の船客をリバプールで収容して、ニューヨーク、パナマ運河経由横浜港まで100日の船旅だった。帰国して3か月後、パリはナチス・ドイツに占領された。 *写真提供 (株)ディップス・プラネット |

|

JVCケンウッド・トワイライトイベント MPCJスペシャルVol.10

≪春の宵・・心やすらぐマンドリン・デュオの世界へ≫・・・横堀朱美 |

去る3月4日、JVCケンウッド・スクエア/丸の内ショールームで恒例の<JVCケンウッド・トワイライトイベント MPCJスペシャル>が開催された。 |