|

ロックン・ロール・ホール・オブ・フェイム25周年記念コンサート

ロックの創造者たちの音楽祭・・・ 大友 博 |

10月下旬ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催されたロックンロール・ホール・オブ・フェイムの設立25周年を祝うスペシャル・コンサートの模様をWOWOWで観た。もとになった素材は11月29日に米HBOが放送したもので、実際には10時間近くあったはずのライヴが約130分にまとめられているが(なぜかトム・ハンクスの会社が制作を手がけている)、お世辞ではなく、かなり満足できる内容だった。 10月下旬ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催されたロックンロール・ホール・オブ・フェイムの設立25周年を祝うスペシャル・コンサートの模様をWOWOWで観た。もとになった素材は11月29日に米HBOが放送したもので、実際には10時間近くあったはずのライヴが約130分にまとめられているが(なぜかトム・ハンクスの会社が制作を手がけている)、お世辞ではなく、かなり満足できる内容だった。放送で紹介されたのは、登場順に、クロスビー・スティルス&ナッシュ(ゲスト/ボニー・レイット、ジェイムス・テイラー)、スティーヴィー・ワンダー(ゲスト/スモーキー・ロビンソン、B.B.キング、スティング)、サイモン&ガーファンクル、U2(ゲスト/ブルース・スプリングスティーン、パティ・スミス、ファーギー、ウィル・アイ・アム、ミック・ジャガー)、ジェフ・ベック(ゲスト/スティング、バディ・ガイ)、メタリカ(ゲスト/オジー・オズボーン)、ブルース・スプリングスティーン(ゲスト/サム・ムーア、ジョン・フォガティ、ダーレン・ラヴ、ビリー・ジョエル)。U2版「ギミー・シェルター」でミックとファーギーが肉感的に絡むシーンなど、いわゆるマジック・モーメント満載のロック映像だった。 ところで、ご存知のとおり、ロックンロール・ホール・オブ・フェイムは生死を問わず、デビューから25年以上が経過していることを条件に、毎年、10組前後のアーティストを新メンバーとして迎え入れてきた。現在はクリーヴランドに立派なミュージアムも構えている。豪華なコンサートによってその25年の歩みを祝ったわけだが、さて、これからも同条件で新メンバーが増えていくのか? となると、あんなバンドも入ったりしてしまうのかもしれない。「25年」は、そういう意味でも、ひとつの大きな節目ととらえるべきではないのだろうか。 Photo:ロイター/アフロ |

|

ミュージカル「ふるさと探検しぶやっ子」を楽しんで・・・本田浩子

|

11月29日に東京都児童会館で≪ふるさときゃらばん≫が主催する子ども参加型ミュージカルを見せて頂く機会に恵まれた。ふるきゃらの公演は1980年代の創立当時は農村ミュージカルを主体とした地方公演が多く、村おこし、棚田問題、環境問題などを取り入れた題材などでユニークな活動を続けていたが、最近はサラリーマンものも多くなり、東京での上演も人気を呼んでいる。2005年愛知県で開催された万博ではウェルカム特別公演に選ばれて、「われら地球族!」というスケールの大きな舞台で、万博の目玉として評価を受けた実績を誇っている。 11月29日に東京都児童会館で≪ふるさときゃらばん≫が主催する子ども参加型ミュージカルを見せて頂く機会に恵まれた。ふるきゃらの公演は1980年代の創立当時は農村ミュージカルを主体とした地方公演が多く、村おこし、棚田問題、環境問題などを取り入れた題材などでユニークな活動を続けていたが、最近はサラリーマンものも多くなり、東京での上演も人気を呼んでいる。2005年愛知県で開催された万博ではウェルカム特別公演に選ばれて、「われら地球族!」というスケールの大きな舞台で、万博の目玉として評価を受けた実績を誇っている。渋谷といえば、渋谷のスクランブル交差点をモデルにロンドンのオックスフォード・サーカスにスクランブル交差点が11月2日に完成したばかりで、国際的にも注目されているが、一般から公募した子供達の参加するミュージカルが、果たして見応えがあるのか、少しの懸念と期待を胸にでかけたが、活気に満ちた満足度の高い舞台に仕上がっていた。 タイトル通り、渋谷区の小学生が自分たちの住む街にはどんな歴史があるか、どんな特徴があるかを探検していくのだが、オーディションで選ばれた7歳から11〜12歳の28人の子どもたちが、作曲、構成、演出の寺本建夫氏の指揮でまず実行したのが、渋谷の街のゴミ拾いだったと見終わってから知り、舞台の持つ地に足の着いた不思議な魅力に合点がいった。環境問題などと言い立てなくとも、この子ども達が大きくなったら、地球を汚さないようにしたいと心底思い、行動するだろうと胸を熱くした。実際の舞台で、はね回り歌い踊る子ども達は、その無邪気で精一杯の演技は時に涙を誘う程、説得力があった。渋谷には昔(実は今も)きれいな川が流れていて、水車があちこちに見られる田園風景が「森の水車」という名曲になったなどとは全く初耳だった。小学生の時にラジオから流れていた「緑の森のかなたから・・・コトコトコットン」という歌声が、出演している3名が所属する原宿少年少女合唱団の指導者、瀬戸典子氏の美しいソプラノで響きわたった時には、一気に私も子ども時代に戻っていた。 公演後にはふるきゃら恒例の出演者の送り出しが、子ども達が並んでお客を送り出すという趣向になっていて、興を添えた。可愛い子ども達との握手は今年の不況を吹き飛ばして、来年は良い年になりそうな思いを起こし、元気を頂いてのサヨナラになった。たった一日だけの公演とは勿体ないと思っていたら、後日、来年の渋谷区のホール完成の際のこけら落とし公演の依頼を受けたと嬉しいニュースを聞いた。 http://www.furucara.com/ http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/7997569.stm |

|

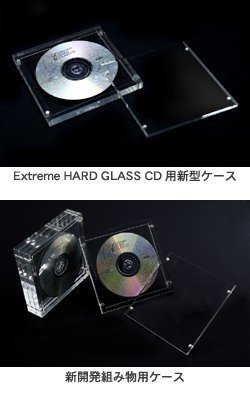

高品位ハード・ガラス製音楽CD「Extreme HARD GLASS CD」

新規提携共同開発発表会 ・・・ 上田 和秀 |

セーラー万年筆株式会社/ロボット機器事業部と有限会社エヌ・アンド・エフによるガラスCD事業新規提携、ならびに業界新規参入の発表会が、デノン&マランツ恵比寿ショールームにて開催された。テーマとして、「精緻で美しく、高音質でなければ<ガラスCD>ではない」と銘打った発表会であったので、高音質に比重を置きリポートさせていただく。 セーラー万年筆株式会社/ロボット機器事業部と有限会社エヌ・アンド・エフによるガラスCD事業新規提携、ならびに業界新規参入の発表会が、デノン&マランツ恵比寿ショールームにて開催された。テーマとして、「精緻で美しく、高音質でなければ<ガラスCD>ではない」と銘打った発表会であったので、高音質に比重を置きリポートさせていただく。≪Extreme HARD GLASS CDの6つの特徴≫ 1.物理特性が優れている:温度、湿度によるディスクの反り、面振れの偏移がない。 従来のポリカCDは、我々が思っている以上に、外気による影響を受けやすく、盤全体に反りや歪みが出来やすく、その為ピックアップが光を上手く捕らえきれずに、正確な再生が出来ない場合がある。それに比べ、ガラスCDは、全くと言って良い程外気の影響を受けず、反りや歪みが出来ない。それ故、正確な再生が可能となる。 2.光学特性が優れている:基材がガラスのため、複屈折がなくリニアリティの良い音楽ダイナミックスが再現可能。 ポリカCDは、盤の位置によって複屈折が高い上に異なる。そのため、盤を通過した光に位相差が生じ、信号の読取精度を低下させる。しかし、ガラスCDは、盤全体で複屈折が低い上に安定している。そのため、信号の読取精度が上がり正確な音楽再生を可能にする。 3.ディスクの耐久性が高い:強化ガラス使用で永久恒常状態を保持。 ポリカCDに比べガラスCDは、経年変化がないため、文化財産としての音楽を保存する上で優れている。 4.時間軸の精度が向上:ディスク質量が大きく(CD規格上限の33g)フライホイール効果により回転が非常に滑らかになる。 ポリカCDに比べガラスCDは、均等に重くなっているため、回転振れ等が無く、正確な音楽再生を可能にした。 5.機械的(トラッカビリティ)特性が安定している:サーボ系(ピックアップのフォーカス、トラッキング)が安定し再生系のノイズ成分が低減される。 ガラスCDは、反射面にアルミを使用し銀鏡仕様となり、ポリカCDに比べ高精度の読込が可能となった。 6.信号特性が良好:光硬化技術による高精度微細転写方式で優れた信号特性。 ポリカCDに比べガラスCDは、ディスクピットの配列も形状も均等に整理されているため、正確な読み取りが可能となった。 以上のような特性を可能にしたのが、セーラー万年筆のロボット技術である。元々CDを含めた各種メディアを生産していたセーラー万年筆のロボット機器事業部は、「神の手」と呼ばれるほど精緻なロボット機器製造技術を開発した。そこに、従来ガラスCDを手掛けていたエヌ・アンド・エフ社が協力を求め、高品位ハード・ガラス製音楽CD「Extreme HARD GLASS CD」が共同で新開発された。そこで、実際にポリカCDとガラスCDを聴き比べると、確かに音の立ち上がりの良さ、レンジの広がり、各楽器の定位・音程、高域の伸び、低域の締まり等全てに於いて、ガラスCDが勝っていることが判る。おまけにSACD仕様のガラスCDで、マルチチャンネル・ソフトを聴いてみたが、これも素晴らしい音質であった。確かに、文化遺産として音楽を残すためのメディアとしては、ガラスCDの未来は明るい様だが、何といても高価な価格が問題となるだろう。いくら1枚からオーダー可能とはいえ、一般大衆向けに裾野を広げるためには、低価格化が成功への必要条件になる。 |

|

ケンウッド・トワイライトイベント MPCJスペシャルVOL.7

デビュー・アルバム『アル・ディ・ラ』リリース記念 日向由子 カンツォーネ・クリスマス・・・上田 和秀 |

ケンウッド・トワイライトイベント/MPCJスペシャル第7回は、デビュー・アルバム『アル・ディ・ラ』をリリースしたばかりの実力派メゾソプラノ歌手、日向由子さんをお招きしての≪カンツォーネ・クリスマス≫。毎回満員御礼となるMPCJスペシャル、今回も会場は溢れんばかりの大盛況。 ケンウッド・トワイライトイベント/MPCJスペシャル第7回は、デビュー・アルバム『アル・ディ・ラ』をリリースしたばかりの実力派メゾソプラノ歌手、日向由子さんをお招きしての≪カンツォーネ・クリスマス≫。毎回満員御礼となるMPCJスペシャル、今回も会場は溢れんばかりの大盛況。デビュー・アルバム収録の「ピノッキオの手紙」をテーマに日向由子が登場。メゾソプラノ歌手でありながらカンツォーネや映画音楽を選曲した『アル・ディ・ラ』について紹介、彼女は東京芸術大学声楽科を卒業後イタリアへ留学、国立パルマ音楽院/アリーゴ・ボイトを首席で卒業。イタリア在中にカンツォーネに触れ、その素晴らしさに魅了されたのだった。 まずは「夢みる想い」「ゴッドファーザー〜愛のテーマ〜」、美しくも力強い歌声に、会場全体が静寂に包み込ま れる。「夢みる想い」は1964年にサン・レモ音楽祭ばかりでなくユーロビジョン・ソング・コンテストでもグランプリを獲得したジリオラ・チンクェッティの代表作として知られる。そして、続いては実に楽しそうに「チリビリビン」。アメリカでも20世紀前半から何度もヒットしビング・クロスビー&アンドリュース・シスターズ、ハリー・ジェームスでも知られ映画『艦隊は踊る』にも登場した。イタリアでは、クラシック・民謡・カンツォーネといったジャンルにこだわることなく、多くのアーティストが自由に音楽をクロスオーバー。 それでもやはり彼女は基本的にはクラシック畑、多くのオペラにも出演している。そんなオペラ作品のサン・サーンス作曲『サムソンとダリア』から「私の心はあなたの声に花開く」をフランス語で歌い上げる。 デビュー・アルバムには2曲、日本語楽曲も収録されている。その中から数多くのミュージシャンが独自の解釈やアレンジで歌っている「アメイジング・グレース」。ミック・ジャガーは、母親の葬儀で歌ったとのこと。日向ヴァージョンは、街並みの装飾や優雅に走るデコレイトされたベロタクシー、そして静まり返った会場に溶け込みながら、聖なる夜を華麗に演出していく。会場に集まったファンは、感動に心が洗われていく想いがした筈だ。 そして、クリスマス・ソング「すてきな雪景色」。客席を回りながら全員にキャンディ・サービス、手拍子となって会場全体がひとつとなり盛り上がりをみせた。楽しい時間は本当に早く過ぎ去ってしまう、最後はアルバム・タイトル・ソング「アル・ディ・ラ」。いつまでもこの時間が続いてくれないかと思う程に、心地よい時が歌声と共に流れる。音楽のジャンルを超越し、誰もが心から楽しめるイベントとなった。  写真:轟 美津子 |