|

<Now and Then>

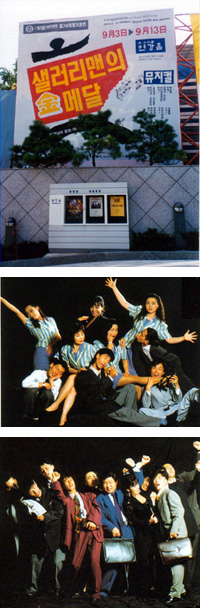

日本ミュージカルの韓国輸出第1号は ふるさときゃらばん「サラリーマンの金メダル」(2) ・・・ 本田 悦久 (川上 博) |

韓国での上演は、劇団ロイヤル・シアターの第73回定期公演であると同時に、第17回ソウル演劇祭参加公演でもあり、韓国演劇協会とスポーツ朝鮮が共催し、文化体育部、ソウル市、韓国文化芸術振興院、日本文化院、ソウル放送などの後援で開催された。1993年9月4日から13日までの10日間、毎日午後4時と7時の2回公演で、計20ステージだったが、首都ソウルのあと、万博開催中の大邸でも5日間上演された。 韓国での上演は、劇団ロイヤル・シアターの第73回定期公演であると同時に、第17回ソウル演劇祭参加公演でもあり、韓国演劇協会とスポーツ朝鮮が共催し、文化体育部、ソウル市、韓国文化芸術振興院、日本文化院、ソウル放送などの後援で開催された。1993年9月4日から13日までの10日間、毎日午後4時と7時の2回公演で、計20ステージだったが、首都ソウルのあと、万博開催中の大邸でも5日間上演された。そこで、ふるさときゃらばんの応援団長・評論家の野口久光さんと筆者がふるさときゃらばんからの特派員いうことで、取材に出かけた。その日は開演7日目の9月10日の4時の部で、ソウル・レコードの社長、申洪均さん、蘇秉轍さん、月刊誌「オーディオ&レコード」編集長の全昌勲さんの3人を誘って、会場の蓮崗ホール (ヨンガン・ホール) に行く。このホールは、ソウル市の中心部、鐘路区四街にある高層ビル地下1階に出来たての、客席500の立派なホールだ。 作品の内容は殆どふるさときゃらばんのオリジナル通りだが、ストーリーは東京の出来事をソウルに置き換えている。登場人物などの名は当然ながら韓国名に変っているが、それぞれの性格やタイプを連想させる洒落た名前になっている。例えば、ウ・ラムハン (太っちょ) だったり、シン・ソンミ (新鮮美) といった役名が使われた。 上演時間2幕2時間40分の原作を、てきぱきと一気に見せる手法の演出で、幕間なしの2時間にまとめた。 オープニングのサラリーマン群出勤シーンのタップ・ダンスが見事で、快調な出だしとなった。伴奏はシンセサイザーを中心とする小編成バンド。独自のアレンジで、≪ふるきゃら≫ とは異なるサウンドだったが、それなりに面白かった。その会社の次期役員の有力候補である部長が、予想に反して選ばれなかったことから、社内外でいろいろな騒ぎが起こる。主役の部長を演じた金光一 (キム・クァン・イル) をはじめ、役者たちの演技、歌唱力など申し分なく、韓国ミュージカルのレベル向上に感心させられた。客席は日本人よりも熱しやすい韓国人なので、反応が早く大いに盛り上がった。 |

|

ケンウッド・トワイライトイベント MPCJスペシャル VOL.3

青柳いづみこ ≪ダビンチコードに見るドビュッシーの闇≫を語る・・・青澤 唯夫 |

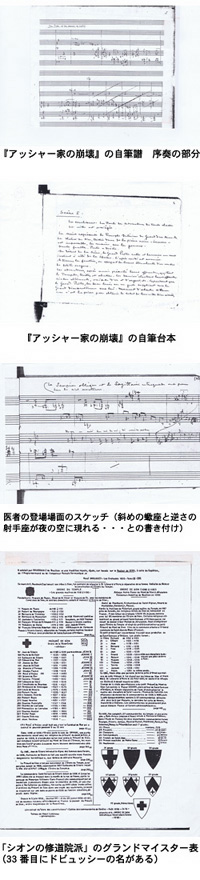

ケンウッドスクエア丸の内でのミュージック・ペンクラブ・ジャパン主催によるMPCJスペシャル第3回は、8月27日(木)19時から開催され、今回も満員の盛況。出演はMPCJ会員の青柳いづみこ、岩浪洋三の両氏を迎え、司会はお馴染みのマイク越谷氏。 ケンウッドスクエア丸の内でのミュージック・ペンクラブ・ジャパン主催によるMPCJスペシャル第3回は、8月27日(木)19時から開催され、今回も満員の盛況。出演はMPCJ会員の青柳いづみこ、岩浪洋三の両氏を迎え、司会はお馴染みのマイク越谷氏。今年はエドガー・アラン・ポーの生誕200年にあたるが、ドビュッシーとポーの関係は一般には意外と知られていない。それで、ピアニストであり、文筆家であり、ドビュッシー研究家でもある青柳いづみこさんは、≪音楽になったエドガー・アラン・ポー≫と名づけたコンサート(9月24日@浜離宮朝日ホール)を企画し、構成、制作を受け持ち、もちろんピアノも弾く。そのプレ・イベントとして、ドビュッシーにまつわる、とっておきの話をMPCJ主催で初公開することになった。 ポーの怪奇な幻想にみちた作品はフランス象徴派の詩人たちに大きな影響をあたえたが、マラルメの詩に触発されて『牧神の午後への前奏曲』を作曲したことでもわかるように、ドビュッシーはふだんから名だたる詩人たちに囲まれていたし、もともと文学的関心も高かった。  ドビュッシーにはポーの傑作『アッシャー家の崩壊』にもとづく未完のオペラがあるのだが、この作品は青柳さんの博士論文のメイン・テーマでもあったから、どうしても日本で上演したかったらしい。国内では1982年にピアノ版で一度上演されたきりで、その後は上演されたことがない。 ドビュッシーにはポーの傑作『アッシャー家の崩壊』にもとづく未完のオペラがあるのだが、この作品は青柳さんの博士論文のメイン・テーマでもあったから、どうしても日本で上演したかったらしい。国内では1982年にピアノ版で一度上演されたきりで、その後は上演されたことがない。MPCJスペシャルでは、青柳さんの巧みな解説をまじえて、まずドビュッシーの『オンディーヌ』をCDで聴き、その執拗な音の世界にふれたあと、ドビュッシーの弦楽四重奏曲を聴く。その主題が『アッシャー家の崩壊』のテーマに似ていることが語られた。この四重奏曲ト短調は1893年に発表されたものだから、『アッシャー家の崩壊』作曲にいたるまで長い年月にわたって構想を練っていたことがわかる。 『アッシャー家の崩壊』の作曲は1908年から1917年まで、断続的だったが続けられた。ポーの原作からの変更部分についての説明は青柳さんにとってはお手のもの。今回のMPCJスペシャルの大きな呼び物でもあったドビュッシーの自筆譜やスケッチなどが会場のスクリーンに写し出されたが、ドビュッシーの特徴のある字体や手書きの楽譜など、初めて目にされる方も多いだろうと思われる貴重なものにちがいない。 オペラ『アッシャー家の崩壊』は未完の作品だが、補訂されて校訂者のオーリッジによって2006年にブレゲンツ音楽祭で上演されたことがあり、そのDVDも10分くらいだったろうか、紹介された。なんともオドロオドロしいもので、これが夏の夜のイベントでよかったかもしれない。 ドビュッシーはこのポーの傑作に取り憑かれて、ずいぶん歳月をかけて作曲に取り組んだのに、結局完成しなかった。そこにドビュッシーの闇を見るというのはおもしろい着想で、秘密結社の話題などをちりばめて、あまり理屈っほい話にならなかったせいもあって、大いに楽しめた。 青柳さんが企画した演奏会では、ヴォーカル・スコアにもとづいて、青柳さんのピアノのほかに森朱美(マデリーヌ役)、鎌田直純(ロデリック役)、早川りさこ(ハープ)、クァルテット・エクセルシオなどの出演が決まっている。短い未完の作品だけに、音楽のできていない部分はセリフだけを語ることにしたりして、準備も大変だったらしいが、今回のMPCJスペシャルではその苦労ばなしも。 終わりちかくに「ドビュッシーとジャズ」というコーナーがあって、岩浪さんが持参されたデューク・エリントンの『プレリュード・トゥ・ア・キッス』をみんなで聴いて、彼らの関係について感想を述べ合って盛り上がったのも、ジャンルの垣根を取り払った当会ならではだろう。 最後に聴衆からの質問コーナー、サイン会もあって、興味深い話とともに青柳さんの気さくな一面が好評で、浜離宮朝日ホールのコンサート≪音楽になったエドガー・アラン・ポー≫に足を運ぼうという人も増えたのではないだろうか。(イベント写真:轟 美津子) =MPCJ会員からの声=(アイウエオ順) *フツーの人が興味を持ちそうな題材を取り上げ、クラシックにありがちな硬さもなく、数々のエピソードや貴重な映像を交えながら話を進めていたのはとても良かった。ただ、時間が足らなかったように思う。もう少し突っ込んだ話を聞きたかった。(滝上 よう子) *青柳いずみ子さんと岩浪洋三さんとのドビュッシーをテーマにした対談。その中でデューク・エリントン、美空ひばり、都はるみなどの名前も飛び交う。クラシック、JAZZ、ROCK、演歌。≪音楽って、全てつながっている≫という当り前のことを。おふたりの豊富な音楽&人生知識に基づいた会話によって、あらためて強く認識したひと時でした。(松本 みつぐ) *青柳さんの多才さと博識ぶりに引き込まれました。いつの間にか窓の外が、ドビュッシーが闊歩していた時代のパリに思えてしまうほど・・・。そのドビュッシーとジャズの関係性について、鋭く斬り込む岩浪さんとのコンビネーションも見事。まさにジャンルを超えた言葉のインプロヴィゼーションでありました。(細川 真平) *「月の光」や「牧神の午後への前奏曲」などを何気なく楽しむ程度ですから、ドビュッシーが「怪奇小説」「秘密結社」「錬金術」「ダヴィンチコード」といった言葉で語られたのが新鮮でした。会場の関係もありレクチャーはハイライト的でしたが、1時間半、いや2時間話してもお客さんたちの興味は尽きなかったでしょう。浅学菲才の身を改めて自覚しつつ、パワーをもらったようにも思います。(三塚 博)  |

|

ケンウッド・トワイライトイベント MPCJスペシャル VOL.4

ザ・ビートルズ新リマスター盤体感検証 ザ・ビートルズ・ナイト・・・大橋 伸太郎 |

毎月1回、週末の丸の内の夕べを彩る音楽イベントとして定着したMPCJプレゼンツのケンウッド・トワイライトイベント」第4回目は、リマスターCD発売を記念しての≪ザ・ビートルズ・ナイト≫である。リマスターCDの内容を紹介する催しなら、9月9日来、あちこちのレコード店の店頭などで行われているが、音楽評論のプロ集団MPCJがザ・ビートルズを取り上げるからには単にCDを紹介し旧盤と音質を比較して、というだけでは終わらない。そうした期待感が集まって、過去3回を上回るペースで参加申し込みが殺到、半月前には立ち見も満席になり、開催直前になっても寄せられる申し込みを断わるのにも大わらわというありさまであった。今回入場できなかった方々、ケンウッド・スタッフの皆さんに感謝とお詫びを申し上げたい。

毎月1回、週末の丸の内の夕べを彩る音楽イベントとして定着したMPCJプレゼンツのケンウッド・トワイライトイベント」第4回目は、リマスターCD発売を記念しての≪ザ・ビートルズ・ナイト≫である。リマスターCDの内容を紹介する催しなら、9月9日来、あちこちのレコード店の店頭などで行われているが、音楽評論のプロ集団MPCJがザ・ビートルズを取り上げるからには単にCDを紹介し旧盤と音質を比較して、というだけでは終わらない。そうした期待感が集まって、過去3回を上回るペースで参加申し込みが殺到、半月前には立ち見も満席になり、開催直前になっても寄せられる申し込みを断わるのにも大わらわというありさまであった。今回入場できなかった方々、ケンウッド・スタッフの皆さんに感謝とお詫びを申し上げたい。雨で湿りがちだった一週間のモヤモヤを吹き払うように、爽やかな秋風が暮れなずむ丸の内の目抜き通りを吹き抜けていく午後6時頃には、ケンウッドスクエア・丸の内には、早くもワクワクして開場を待つ人たちが集まり、オフィス街の中でここだけ少しだけ温度が高い感じ・・・。「ア・ハードデイズ・ナイト」がBGMで流れる会場に入場開始。立見席もすぐに満員になり大勢の残りの方には、大変申し訳ないことにイベントスペースの外の商品展示コーナーで聴いていただくことになった。 定刻になり、さあ「ザ・ビートルズ・ナイト」の開幕! と思ったらスピーカーから大音量で流れてきたのは、何故かストーンズの「スタート・ミー・アップ」ではないか。一瞬うろたえる参加者一同の前に、ミック・ジャガーよろしく交互に両手で天を指差し軽やかなステップで登場したのは当夜のMC・越谷政義(ザ・ローリング・ストーンズ・ファン・クラブ元会長)である。「ハーイ! ウェルカム・トゥ・ケンウッドスクウェア・丸の内、ザ・ビートルズ・ナイト!」出し物がドビュッシーだろうが、ビートルズだろうが、スタイルを変えないのが越谷流で、参加者も想定外のオープニングにかえって緊張が解けた感じ。元々が堅苦しくないアット・ホームなイベントなのである。  最初のゲストはフォトグラファーでビートルズ研究家の福岡耕造氏。長年、英国原盤のアナログ・レコードでビートルズを聴いてきた福岡氏は、今回のリマスター盤モノ・ボックスに大いに興味をそそられたと語る。『ヘルプ!』以降のアルバムのモノラル・ヴァージョンが初めてCD化されたからである。この日福岡氏が持参したのが、UKシングル・レコード「ラブ・ミー・ドゥ」。米日と異なりビートルズの英国盤シングルはすべてモノラルである。これと、モノ・ボックスに収められた『パスト・マスターズVol.1』のリマスター後のサウンドとを聴き比べてみようという趣向。両方の演奏が終わると、開場は静まり次にヒソヒソ。コソコソの囁き声。「確かに旧盤に比べて、音の芯がくっきりして、アナログの重量感に近づいています」と、福岡氏もいたく感心している。次に、アルバム曲の比較。『ラバー・ソウル』のオープニング・チューン「ドライヴ・マイ・カー」の聴き比べである。ご存知の方も多いと思うが、『ラバー・ソウル』の英国盤モノラルLPはファースト・プレスの音量レベルが大き過ぎ、当時のレコード・プレーヤーでは針飛びの心配があったので、すぐにカッティングし直され再出荷された。だから、モノラル初版は≪ラウドカット≫として人気が高い。それと、モノ・ボックスCDのサウンドを聴き比べようというわけである。名作アルバムの人気曲だけに息詰まる緊張の一瞬である。さてその結果は、ベースのブルン、という重量感とリアリティで両者は拮抗、もちろんS/Nと解像感いう点では新リマスターCDの圧勝である。

最初のゲストはフォトグラファーでビートルズ研究家の福岡耕造氏。長年、英国原盤のアナログ・レコードでビートルズを聴いてきた福岡氏は、今回のリマスター盤モノ・ボックスに大いに興味をそそられたと語る。『ヘルプ!』以降のアルバムのモノラル・ヴァージョンが初めてCD化されたからである。この日福岡氏が持参したのが、UKシングル・レコード「ラブ・ミー・ドゥ」。米日と異なりビートルズの英国盤シングルはすべてモノラルである。これと、モノ・ボックスに収められた『パスト・マスターズVol.1』のリマスター後のサウンドとを聴き比べてみようという趣向。両方の演奏が終わると、開場は静まり次にヒソヒソ。コソコソの囁き声。「確かに旧盤に比べて、音の芯がくっきりして、アナログの重量感に近づいています」と、福岡氏もいたく感心している。次に、アルバム曲の比較。『ラバー・ソウル』のオープニング・チューン「ドライヴ・マイ・カー」の聴き比べである。ご存知の方も多いと思うが、『ラバー・ソウル』の英国盤モノラルLPはファースト・プレスの音量レベルが大き過ぎ、当時のレコード・プレーヤーでは針飛びの心配があったので、すぐにカッティングし直され再出荷された。だから、モノラル初版は≪ラウドカット≫として人気が高い。それと、モノ・ボックスCDのサウンドを聴き比べようというわけである。名作アルバムの人気曲だけに息詰まる緊張の一瞬である。さてその結果は、ベースのブルン、という重量感とリアリティで両者は拮抗、もちろんS/Nと解像感いう点では新リマスターCDの圧勝である。続いてのゲストはMPCJ委員の広田寛治氏(山梨県立大学非常勤講師 編集プロダクション・フロム・ビー代表)。広田氏はビートルズがレコードに残した作品についてテクニカルな分析を試みて、その著書が注目を集める新時代の音楽研究者である。ビートルズの音源はモノ/ステレオでのテイク違いが多く見られる。レコード制作の面でも変革を成し遂げた彼らの業績を追っていく上で格好のドキュメントだが、パソコンを使った同期再生でモノ/ステレオの相違を明瞭に比較する方法を提案した。この夜は、相違が最も分りやすい「キャント・バイ・ミー・ラブ」をモノ/ステレオでパソコンを使わず連続演奏した。ノイズが除去され解像感が向上、旧盤に比較して格段に演奏が鮮明な新リマスターCDは、続けて再生しただけで演奏の違いが一目瞭然で分る。 さて、前半の締めくくりに再び福岡氏が登壇、ビートルズ後期を代表する名曲「サムシング」の新リマスターCD(ステレオ)と英国盤シングル(ステレオ)の聴き比べを敢行。いわば究極の対決である。これは、反応が二つに分かれた。後半のゲストである星加ルミ子氏は、「シングルを聴いたら演奏が上手くなったようで、ホッとしたわ」と、仰る。こうした音源の選択肢と個人によって幅広い聞き方ができるのが、ビートルズのビートルズたる所以なのではないだろうか。 秋の夜もゆるやかに歩み時間はもうすぐ8時。イベントも半ばまで進み、あかあかと輝くガラス張りのショールームの中は満員のまま誰一人帰ろうとしない。オフィス街を家路に急ぐ人々も「?」と足を止めいま、丸の内はいまここが中心という感じ。さて、イベント後半のメイン・ゲストは、現役時代のビートルズに日本人では一番多く会いその素顔を知る、星加ルミ子氏(元『ミュージック・ライフ』編集長、10月からミュージック・ペンクラブ・ジャパン会員)である。テーマは≪私の知る素顔のビートルズ≫。参加者の盛大な拍手に迎えられて登壇した星加氏。小柄だがエネルギッシュで明るくチャーミングな笑顔を絶やさない様子は、往年のTV番組「ビート・ポップス」や『ミュージック・ライフ』の星加さんのまま。聴き手は淡路和子氏(音楽ライター、ビーメール編集長)。「わたしは文科系で、さっきの方みたいに録音技術がどうのっていう理科系の話は苦手なの」と、ニコニコして語る星加さん。1965年から69年まで連続5年、ロンドン他でビートルズにインタビュー、66年の最後の全米ツアーへの同行取材を彼らから要請された、ビートルズが友人として信頼した唯一の日本人ジャーナリストである。 「今だから話せるけど、これはここだけの話よ。でも、色んなところでしゃべってるけど・・」、茶目っ気タップリにビートルズとの交流を語る星加さんに、会場者の誰もが目を輝かせて聴き入る。「フール・オン・ザ・ヒル」のレコーディングに立会い、ポールがジョンのアドバイスを受けながら詞に手を入れ、曲を仕上げていくプロセスをつぶさに見たこと(これなんか、歴史的体験)、オノ・ヨーコさんと初めて出会った時の印象とその後の紆余曲折を経ての親交、アップルのクリスマスパーティでリンゴから二人の息子の子守を頼まれ、今ではザ・フーの屋台骨を背負うドラマーに成長したザック・スターキーに手ずからプリンを食べさせた微笑ましいエピソード、ジョンにパスポートを見せたら「もっと若い女の子と思ってたら、俺と同い年でしかもほんの少し誕生日が早いじゃないか」と、笑われ、聴いてきた音楽が同じなので意気投合した話、などもう、出るわ出るわ…。誰もが、来年に出版予定の著書が待ち遠しく思ったはずだ。筆者が初めて知り興奮したのが、69年1月30日、ビートルズが公衆の前で最後に一緒に演奏したアップル屋上のルーフトップ・コンサートのまさにその時、星加さんがアップルのオフィスにいたという事実。どうして、階段を上って屋上まで行かなかったんですか? と人事ながら悔しく思った次第である。

星加さんの話は尽きることがないから、残念だがひとまず終わりにしないと、誰も帰らないまま夜が明けてしまう。興奮と感動の頂点でMPCJプレゼンツ・ケンウッド・トワイライトイベント第4回≪ザ・ビートルズ・ナイト≫は終了。素晴らしいお話を聞かせてくださったゲストの各位、ケンウッドスクウェア・丸の内の方々のご協力に深く感謝申し上げます。(大橋 伸太郎) 写真:轟 美津子 |

|

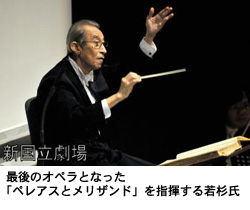

追悼 若杉 弘 氏・・・加藤 浩子

|

この7月、指揮者で新国立劇場オペラ芸術監督の若杉弘氏が逝去した。享年74歳、まだまだ活躍して欲しい年齢だった。 この7月、指揮者で新国立劇場オペラ芸術監督の若杉弘氏が逝去した。享年74歳、まだまだ活躍して欲しい年齢だった。慶應義塾大学を中退して、東京藝術大学に入学、はじめは声楽科だったが途中から指揮科に移る。卒業後、NHK交響楽団の研究員となり、東京交響楽団を指揮してデビュー。海外、とくにドイツ語圏で活躍し、国際的日本人指揮者のパイオニアのひとりとなった。 とくにオペラの分野で国際的評価を得、ライン・ドイツ・オペラ、ベルリン・ドイツ・オペラ、ドレスデン国立歌劇場、バイエルン州立歌劇場などで音楽総監督や指揮者を歴任。帰国後は、本場での経験を生かし、使命感を持って日本の音楽、オペラ界の発展に貢献した。 びわ湖ホール芸術監督を経て、3年前より新国立劇場オペラ部門の芸術監督に就任。オペラの本道を行くプログラミングで、観客増に貢献した。現代オペラの傑作「軍人たち」の日本初演を成功させたことも、記憶に新しい。 びわ湖ホールの芸術監督時代には、ヴェルディの知られざるオペラの日本初演をシリーズで手がけ、第18回ミュージック・ペンクラブ音楽賞を受賞。演出の鈴木敬介氏とともに、受賞式にも姿をみせた。 ご冥福を心よりお祈り申し上げます。 *写真:三枝近志 提供:新国立劇場 |