|

中村 俊夫

『あなたが選んだローリング・ストーンズ・ゴールデン・アルバム』 (キングレコード/SLC-184) |

|

|

|

細川 真平

ジミ・ヘンドリックス「エレクトリック・レディランド」 |

|

|

|

町井 ハジメ

ザ・ローリング・ストーンズ『スティール・ホイールズ』 |

|

|

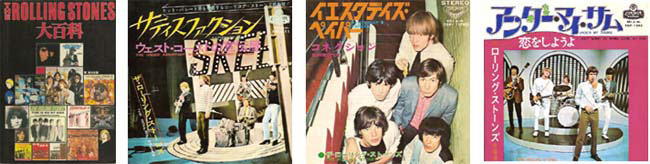

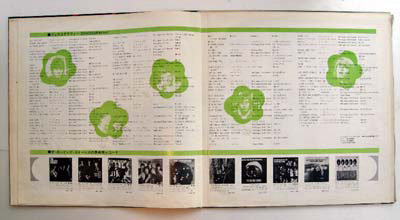

ここにとり上げた『あなたが選んだローリング・ストーンズ・ゴールデン・アルバム』は、当時ストーンズの日本発売権を持っていたキングレコードから67年12月にリリースされた日本企画コンピレーションで、『ミュージック・ライフ』誌と文化放送『ハロー・ポップス』における読者・聴取者投票で選ばれた上位12曲が収録された、まさに究極のベスト・アルバム。クリスマス・シーズンのレコード店頭で初めてこのアルバムを手にした私は、その12曲のラインアップに驚いた!

ここにとり上げた『あなたが選んだローリング・ストーンズ・ゴールデン・アルバム』は、当時ストーンズの日本発売権を持っていたキングレコードから67年12月にリリースされた日本企画コンピレーションで、『ミュージック・ライフ』誌と文化放送『ハロー・ポップス』における読者・聴取者投票で選ばれた上位12曲が収録された、まさに究極のベスト・アルバム。クリスマス・シーズンのレコード店頭で初めてこのアルバムを手にした私は、その12曲のラインアップに驚いた!